2023年4月の山と道の月間テーマは「ULハイキング」。というわけで、そこにかこつけ掲載するなら今しかない! と、私、JOURNALS編集長の三田がかつて雑誌『ワンダーフォーゲル(山と渓谷社)』のために執筆したコラム『日本UL&ガレージメーカー史概論』を山と渓谷社のご好意のもと再掲させていただきます。

元々は2016年に九州の九重で行われたHAPPY HIKERS GATHERINGでのトークショーのためにまとめた資料をテキスト化したものなので、話はそこで終わっているのですが、昔から馴染みの人には懐かしく、ここ数年でこの世界に興味を持たれた方はまったく知らなかった世界のような、自分で再読しても不思議な感慨が湧く記事に今だからこそなっている気がします。

本当はもっとたくさんの登場人物がいて、エピックな瞬間があったのですが、僭越ながら今回はこの形でまとめさせてもらいました。この後にもたくさんの登場人物が現れ、シーンが更なる広がりを見せていることはご存知の通りで、そこも書きたい気持ち満々で「Vol.1」としていますので、気になる方はぜひメッセージを!

はじめに

日本のウルトラライト・ハイキングの話をしたいと思う。

「UL」と略されることも多いウルトラライト・ハイキングは、90年代にアメリカのロングトレイルを歩くスルーハイカーのなかから生まれてきた軽装登山の方法論だ。1999年にレイ・ジャーディンが著書『Beyond Backpacking』でその方法論を体系化したことをきっかけに世界中に広まり、00年代には日本にも伝播し、現在ではメインストリームの登山業界とはすこし別の場所で、「もうひとつのシーン」を形作りつつある。

ULは単なる方法論ではない。ある種の思想であり、カルチャーであり、時には人の人生さえ変えてしまうものなのだ。事実、僕はそんな人を何人も知っているし、自分もそのひとりかもしれない。そして、今日はそんな人たちの話をしたい思う。ULというカルチャーがどのようにして海を渡り、この日本で今あるような形になったのか。そこにどんな出来事があり、どんな人の思いがあったのか。シーンが広がりを見せる今だからこそ振り返る意味があると思うのだ。

2000年夏のソルトレイクシティ

日本のULがどこに始まったのか、様々な意見があるだろうけれど、僕は2000年の夏、アメリカのソルトレイクシティで毎年開催されているアウトドアリテーラー・ショーで、当時アウトドアショップのバイヤーを務めていた現『ハイカーズデポ』店主の土屋智哉氏がいまは亡きUL専門メーカー、ゴーライトのブースを見た瞬間だと思っている。

そこに展示されていたフレームもない雨蓋もペラペラのバックパックとレイ・ジャーディンの『Beyond Backpacking』を見て、土屋氏は「ガツーンとやられた」という。

「『このやり方なら普通の登山道を歩くだけで、今までとは違う景色が見えるんじゃないか?』って思えた。(中略)それまでは『誰もできないことをすること』に価値を置いていたけど『誰でもできるって素晴らしいじゃん』って思えるようになった。『歩く』って、すべての基本じゃない?」(*1)

このとき、土屋氏がULに出会ったことは、土屋氏にとっても日本のULにとっても幸せなことだった。土屋智哉というアウトドアカルチャーに深い造詣と憧憬があり、カルチャーやシーンを作ることに並々ならぬ情熱を持つ人物がいなければ、そもそも日本のULカルチャーなんてものは存在しなかったし、あってもとっくに廃れていたに違いない。

ネットのなかの嵐

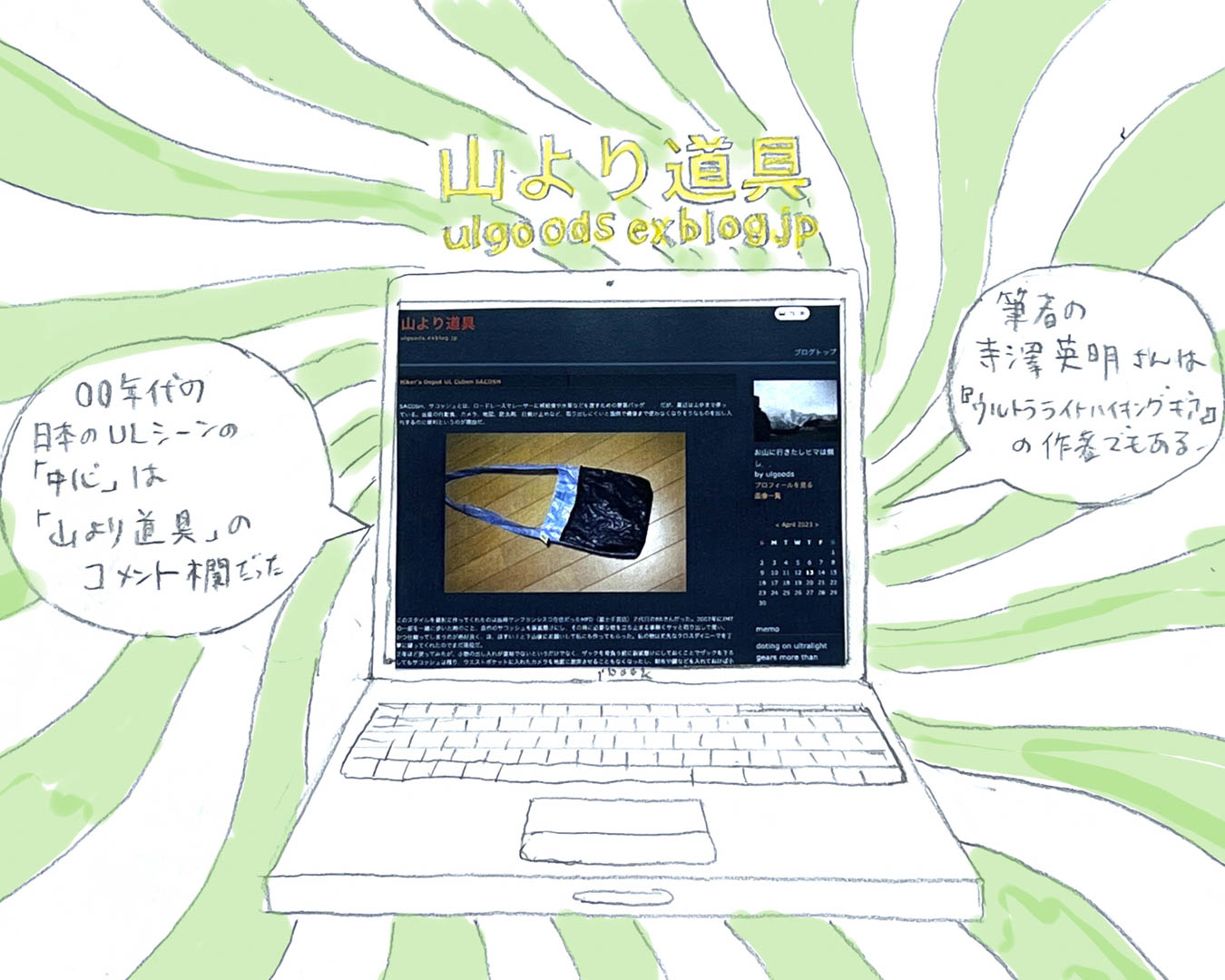

土屋氏が当時勤務していた上野のODBOXアネックス店の片隅にこっそりとULギアを並べ始めていた2000年代前半、ULの情報は雑誌には載っていなかった。「業界」とはほど遠い場所にいる一部の好事家たちが開いたブログやホームページだけが聞いたこともないメーカーの見るからに頼りない道具のレビューを載せ、それらを携えては山に行き、寒くて眠れなかった話や、雨で酷い目にあった話を綴っていた。

なかでも質、量、情報の早さ、すべての面で大きな存在感を示していたのが、寺澤英明氏によるブログ『山より道具』だった。まだ今のようにすべての情報がSNSに集約されてはいなかった時代、『山より道具』のコメント欄はハイカー同士の交流の場と化し、そこからコミュニティらしきものが徐々に形成されていった。その時代の空気を、土屋氏は寺澤氏は2015年に行われた対談の中でこんな風に語っている。

土屋 「よくも悪くもあのときって熱病に駆られたような感じで。いま考えると完全に『厨二病』なんだけど(笑)。」

寺澤 「俺がやらなきゃ誰がやる、みたいな勝手な使命感があって、『俺たちがこの新しい方法論を世に広めないとダメなんじゃないの?』って話によくなってたよね。」(*2)

マスメディアにULの情報がほとんどなかったこの時代、ハイカーの誰もが夜な夜なUL系ブログを巡回しては新情報をチェックし、自身もブログを立ち上げ情報発信をしていた。当時、僕自身はただの傍観者だったけれど、そこにアウトドアの「業界」とはまったく別の、ハイカーによるハイカーのシーンが形作られていることに、目眩のような興奮を感じていた。

そんな熱気の最中、遂に土屋氏は独立を決意。2008年、東京都三鷹市に日本初の、いや、当時世界でも唯一と言っても過言ではないULギアの専門店ハイカーズデポを開店する。ここでULの実店舗ができたことは、とてつもなく大きな出来事だった。それまで「ネットのなかの嵐」であったULに、実店舗という「場」が与えられたのだから。

ハイカーズデポの店頭や主催するイベント「ハイカーズパーティ」はハイカー同士の交流の場となり、そこで出会った人々がそこからのシーンを作っていくことになる。

アルコールストーブの時代

その時代のULコミュニティの話題の中心は、空き缶を改造した自作のアルコールストーブだった。普通ならゴミとして捨てられる空き缶から既製品よりも軽く、工夫次第で火力も強いものが作れる空き缶ストーブはULの象徴とも言える存在で、数々のUL系ブログが自作の一品を披露したり、その作り方を公開したりしていた。

科学的知識と手先の器用さが求められる自作ストーブの世界は日本人の感性に合ったのか、本家アメリカを凌ぐ作品が次々と生まれ、そんなシーンから塚越利尚氏によるアルコールストーブ専門のガレージメーカーT’sストーブが生まれ、アメリカでも販売されるほどになる。

そこで火がついたギア自作の波はバックパックやタープなどストーブ以外にも広がり、やがてガレージメーカーを次々と生むことになるのだが、そんな時代の雰囲気を体現していたのがフリーライトの高橋淳一氏だろう。ブログで紹介していた自作道具の好評を受けて販売を開始したことに始まり(当時はMLVファクトリー名義)、現在はバックパックやシェルターまでラインナップする総合メーカーに成長した。フリーライトのブログには当時のエントリーも残っているので、興味のある方はぜひ遡ってみてほしい。

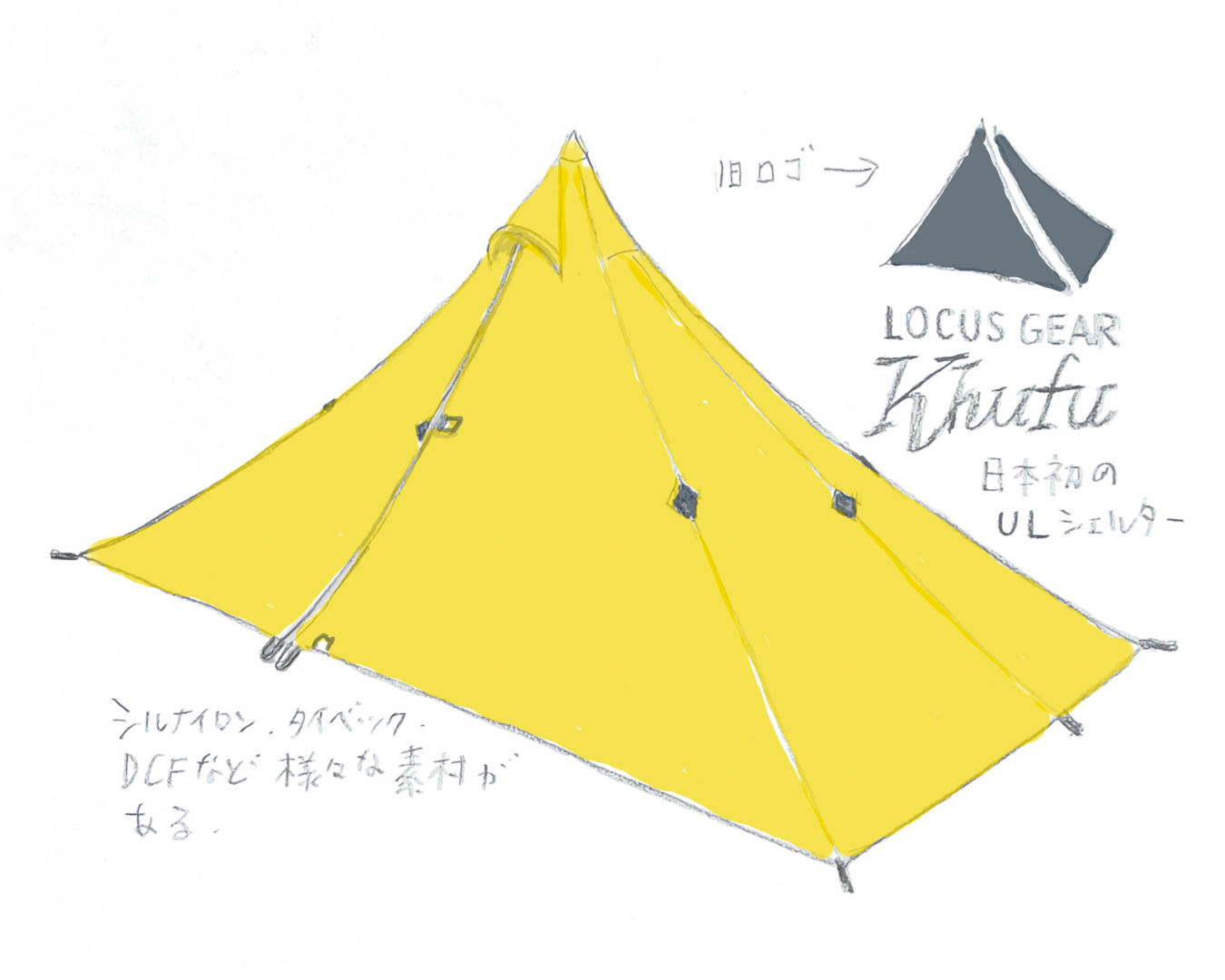

そしてその決定打とも言える出来事が、2009年の吉田丈太郎氏によるローカスギアの登場だった。それまでもT’sストーブのようにストーブやポーチなどの小物を作るメーカーはあったものの、テントのような大型アイテムを作る本格的なガレージメーカーは初めてで、当時「ついに日本のULシーンもここまで来た」と思わされたものだった。

吉田氏はローカスギアと同時にUL道具に必要な特殊素材を販売するネットショップ(アウトドアマテリアルマート)も開始して自作のハードルを大幅に下げ、シーンの活性化に多大な貢献をした。この時代の雰囲気を、吉田氏はこんなふうに振り返っている。

「ULというムーブメントにはいままでのアウトドアとは違うカウンターカルチャー的な雰囲気があって、そこに自分はピンと来ていました。やっぱり寺澤さんのブログとか土屋さんが三鷹にお店を出したことは大きかったですよね。まわりにシンパの人がたくさんいて、『俺たちもやれば何かできるんじゃないの?』って空気がありました。」(*3)

素人の乱

2010年、現在は実店舗も構える千代田高史氏と小峯秀行氏のムーンライトギアがネットショップとしてオープン、ハイカーズデポでは取り扱いのない海外メーカーや国内の小規模なガレージメーカーも積極的に紹介していくなどして、徐々にハイカーズデポと並ぶもうひとつのハブとしての機能を果たしていくことになる。

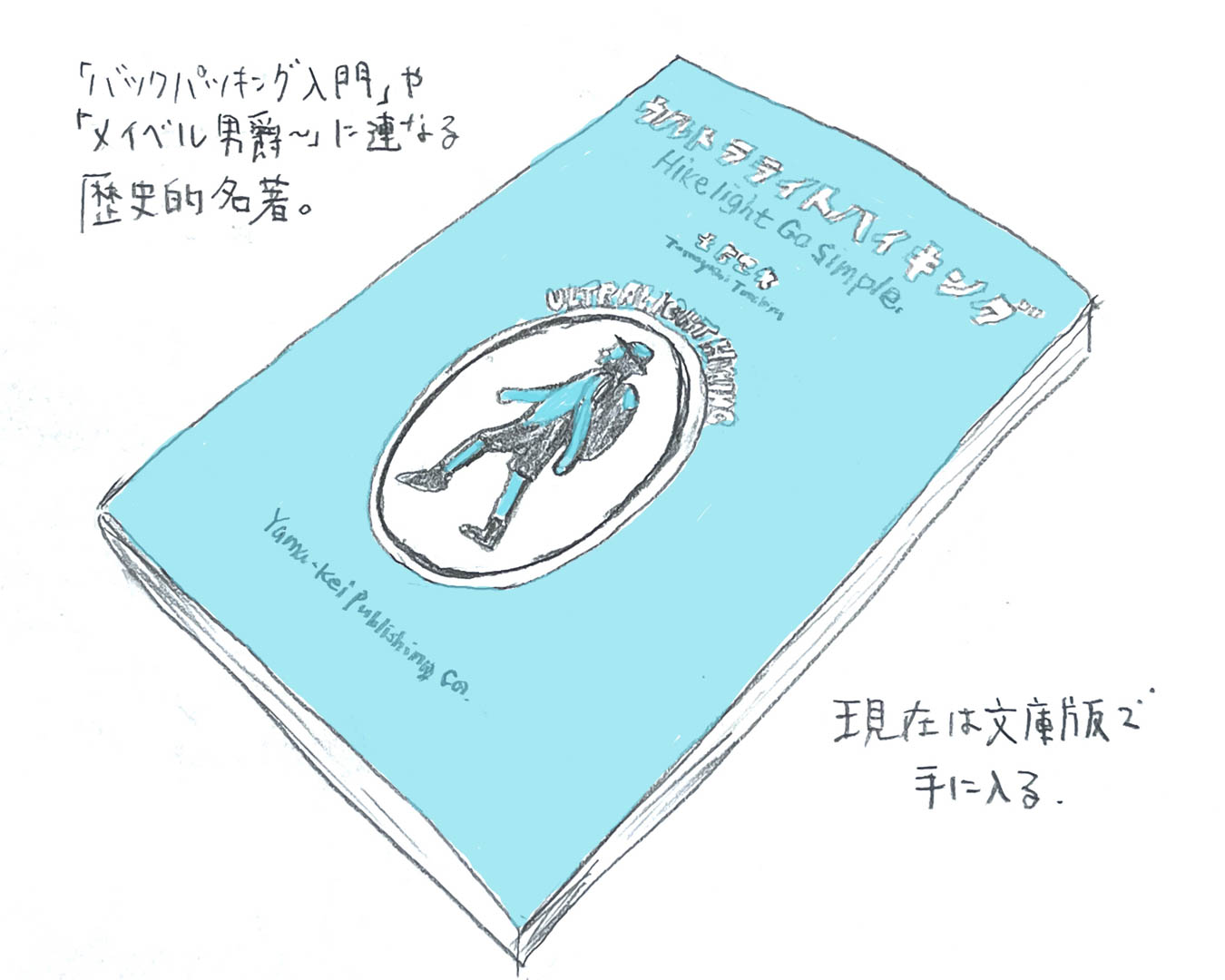

2011年には土屋氏が著書『ウルトラライトハイキング』を山と渓谷社から出版。ULの基本的方法論の解説に徹した教科書的な作りだが、ここで安易にギアカタログ的な本を作らなかった土屋氏の慧眼には恐れ入る。おかげで、5年後も10年後もこの本はULの入り口に立つ人の道標となっていくだろう。

同じ年、夏目彰・由美子夫妻の山と道が世界最軽量クラスのクローズドセルマットと共に颯爽とデビューした。ついで発表したバックパックはアメリカのULバックパックとは一味も二味も違うオリジナリティがあり、さらにカラフルなサコッシュはULシーンを超えるほどの人気を獲得した。それまでデザインやアートの世界でキャリアを積んできた夏目彰氏のデザインするプロダクトの数々は、すぐに山と道をシーンを代表する存在に押し上げることになる。創業時の思いを、夏目氏はこう振り返っている。

「(ULハイキングの道具は)『あ、これでいいんだ』って思わせてくれた。DIYのカルチャーなんだとすごく感じたんです。『DIYが基礎にあるカルチャーなんだったら、僕にも何かできるかもしれない』と思った。」(*4)

夏目氏に限らず、レストラン経営など様々なビジネスを経験してきたローカスギアの吉田氏にしても、異業種のサラリーマンだったムーンライトギアの千代田氏と小峯氏にしても、アウトドアショップの店員だった土屋氏以外は皆、アウトドアとは関係のない世界にいた「素人」だった。そんな彼らがULを合言葉にこの世界に飛び込み、シーンを形作り、メインストリームのアウトドアの「業界」も注目せざるをえない程の存在感を持ち始めていることは非常に興味深い。もしもULというカルチャーがなければ、彼らがこの世界に入ってくることはなかったはずだ。その誕生から現在に至るまで、一貫してマスメーカーやマスメディアではなく、ハイカー自らが作ってきたカルチャーがなければ。

10年後のUL

2012年、ハイカーズデポが「MYOGの世界」と題してギア自作コンテストのハイカーズパーティを行い、翌2013年にはその出品者の中から「第2世代」とも言えるガレージメーカー、小川隆之氏のオガワンドと粟津創氏のワンダーラストイクイップメントが登場する。ハイカーズパーティで集まった人々が、自身もプレイヤーになり始めたのだ。小川氏と粟津氏は2014年に共同で工房兼ショップMt.FABsを設立。Mt.FABsは周辺の若手ガレージメーカーの製品を直接見ることのできるショールームの機能も果たし、両者は「第2世代」の旗手となっていく。

また、同時代にはそれまでハイカーズデポや『山より道具』が牽引していたシーンの外側からもメーカーが登場してきた。長年、バッグデザイナーを勤めていた経歴を持つ辻岡慶・里奈夫妻によるアトリエ・ブルーボトルは、その経歴を生かした確かなもの作りとセンスですぐに独自の存在感を発揮し、次第にこれまで紹介してきた潮流とは別のシーンを作り上げていくことになる。

2015年に始まったUL系のガレージメーカーを中心にオルタナティブなメーカーやディストリビューターが集まった合同展示即売会「オフ・ザ・グリッド」には2日間でのべ3000人が訪れ、シーンへの注目度の高さを改めて示した。ここ数年で登場してきたUL系ガレージメーカーの数は両手でも足りないほどだ。

今年(掲載時)、2016年には山と道が京都に「山食音」というショップ兼レストランをオープンさせた。10年前は「ネットの中の嵐」であったULシーンから登場したメーカーが、遂に実店舗を持ったのだ。秋にULの父祖レイ・ジャーディンが来日し、山陰海岸のトレイルを土屋氏や夏目氏など日本のULを作ってきた人々と共に歩いたことも、ひとつの時代の終わりと始まりを感じさせる出来事だった。

2016年にレイ・ジャーディン氏が来日、鳥取で行われたイベントで土屋氏、Sanpo’s Fun Lite Gearのさんぽ氏、山と道夏目、筆者など多くのハイカーと共に山陰海岸を歩いた。

5年前の2011年、僕が土屋氏に行ったインタビューの中で、「5年後はどんなシーンになっていたら良いか?」という問いに、土屋氏は「日本にもULのガレージメーカーがもっと増えていればいいと思う」と答えた。いま思い返してみると、当時の土屋氏にとってそれはあくまで希望的な未来の話であり、実現することだとはまったく考えていなかったように思うが、それから5年が経ち、現実になっていることに驚きを禁じえない。そしてさらに問うた「10年後は?」の質問に、土屋氏はこう答えている。

「10年後は、もう『ULが普通』みたいな状態が理想かな。トラディショナルなスタイルからUL まで『ちょっとスタイルは違うけれど、みんなハイカーだよね』って言えるようになるのがいちばんいいと思っている。だって、ハイキングは誰にでもできる根源的な行為であり、ULっていうスタイルも新しいものに見えて、実は人類が連綿と続けてきた歩いて旅することへの原点回帰なわけじゃない? さっき話題に上がったULを仕事に選んだ人たちのように『時には人のライフスタイルや人生まで変えてしまうもの』なんだから。」(*1)

(*1)2011年 雑誌スペクテイターでの筆者によるインタビューより

(*2)2015年 ウェブマガジンTRAILSでの筆者進行の対談より

(*3)2015年 雑誌ピークスでの筆者によるインタビューより未使用部分

(*4)2011年 筆者によるインタビュー https://www.yamatomichi.com/journals/4415 より

初出:ワンダーフォーゲル2017年2月号(山と渓谷社刊)