現在、日本各地に台湾を加えた8つの拠点で活動を行なっている山と道HLCでは、ULハイキングが繋ぐコミュニティ作りを目指して日々、様々なプログラムを行なっています。このHLC Reportでは、そんな活動の内容をシェアしていきます。

今回は、昨年、全3回の連続プログラムとして行われたHLC北関東の『MYOGワークショップ』の最後を飾った廻り目平キャンプ場に参加者の皆さんが期間中に作られた作品を持ち寄って行われた発表会に潜入し、皆さんの作品と、熱い思いの迸る証言をどどーんとお届け。

「自分でバックパックやテントを作るなんて絶対に無理」と思っているそこのあなた。そんなことありません! 今回の参加者の皆さんも口々に「自分にもできたから、きっと誰でもできます」と言われていますし、このワークショップをきっかけにミシンを始め、自分でブランドを立ち上げてしまった方もいます!

縫い目が曲がっていても、形が多少イビツでもいいじゃないか。何より自分で作った作品は、最高に可愛いもの。あなたが最後までこの記事を読んだ時に、「自分にもできるかも」と思ってくれているといいなあ。

そもそもMYOGって何?

ULハイキングに古くからある文化のひとつに、MYOG (= Make Your Own Gear = ギア自作)があります。これは90年代から00年代にかけてのULハイキングの黎明期、マーケットにはULハイキングのための道具が存在せず、思い切った軽量化のためには自作するしかなかったことに端を発するのですが、そこから発展する形で多くのガレージブランドが登場し、マスメーカーとは違う、オルタナティブなアウトドアシーンが形作られていくことになりました。もちろん、山と道もその系譜にあります。

MYOGの情報や素材はどこで手に入るの?

MYOGに関しての情報や素材は、現在では主にインターネットで容易に入手することができます。素材・型紙・インストラクションをセットにした様々なMYOGキットも販売されていますし、インストラクションのみを手に入れることも可能です。また、YouTubeなどを通じてもさまざまな作品やHow toに触れることができます。Let’s MYOG!

国内

アウトドアマテリアルマート

ローカスギアが運営するアウトドアファブリック専門店。テント/タープ素材が中心。

吉永商店

DCFやTechnoforce Steelなど最先端素材も手に入る。バッグ用素材が中心。

東京マテリアル

バックルやアジャスターなどバッグ用パーツの大手、ニフコのパーツを入手できるオンラインショップ。

トーキョービニール

ナイロンテープやストラップなどが入手できるオンラインショップ。

TRAILS INOVATION GARAGE

東京都中央区にあるTRAILSが運営するショップ。日本国内では実物を見て購入することが難しかったDCF、シルナイロン、X-pacなどバックパックやタープなどに使われる生地やパーツが豊富に揃う。

アウトドアファブリック大全/長谷部 雅一 著 グラフィック社

主要アウトドア生地の解説と実証実験、MYOGのHow toパートからなる長谷部 雅一さんによる書籍。

スペクテイター26号 OUTSIDE JOURNAL2012

この記事の筆者、山と道JOURNAL三田が2012年に作った日本初のMYOG特集記事『LET’S MYOG』を掲載。MYOGの来歴や詳しい用語解説の他、ジンダイジマウンテンワークス、オガワンド、ワンダーラストイクイップメント、グレートコッシーマウンテン、ハリヤマプロダクションといったその後ガレージブランド化した面々のMYOGer時代の座談会や作品も豊富に掲載。現在では古本のみですがMYOGに興味のある人はぜひ読んでほしい一冊。

海外

Ray-Way Products

「ULのゴッドファーザー」レイ・ジャーディンが主宰するサイト。ULの原点となるRay-Way BackpackやRay-Way Quiltのキットを購入することができる。

Ripstop by The Roll

アメリカの大手アウトドアマテリアルショップのサイト。DCFなどの最新素材も手に入れられる他、パターンや様々なMYOGキットも入手できる。また、生地にオリジナルプリントを施すことも可能。

Quest Outfitters

RSBRよりも老舗のアウトドアマテリアルショップ。こちらではゴッサマーギアの伝説的バックパック「G4」を始めとしたMYOGキットを購入できる。

Rockeywoods Fabrics

さまざまなアウトドア製品の素材が手に入るオンラインショップ。

Pa’lante Simple Pack Kit

FKTバックパックの雄、パランテもバックパックのキット販売を行っており、素材と型紙とインストラクションのフルセット、型紙とインストラクション、インストラクションのみでも購入できる。こちらは動画でも作り方の解説が見れるのでわかりやすい。

Learn MYOG

バッグ、バックパック、ウェアなど、様々な道具のインストラクションやパターンがダウンロードできるサイト。無料でダウンロードできるパターンもあり、動画でも説明されるなど手厚い。

『HLC北関東MYOGワークショップ』のおさらい

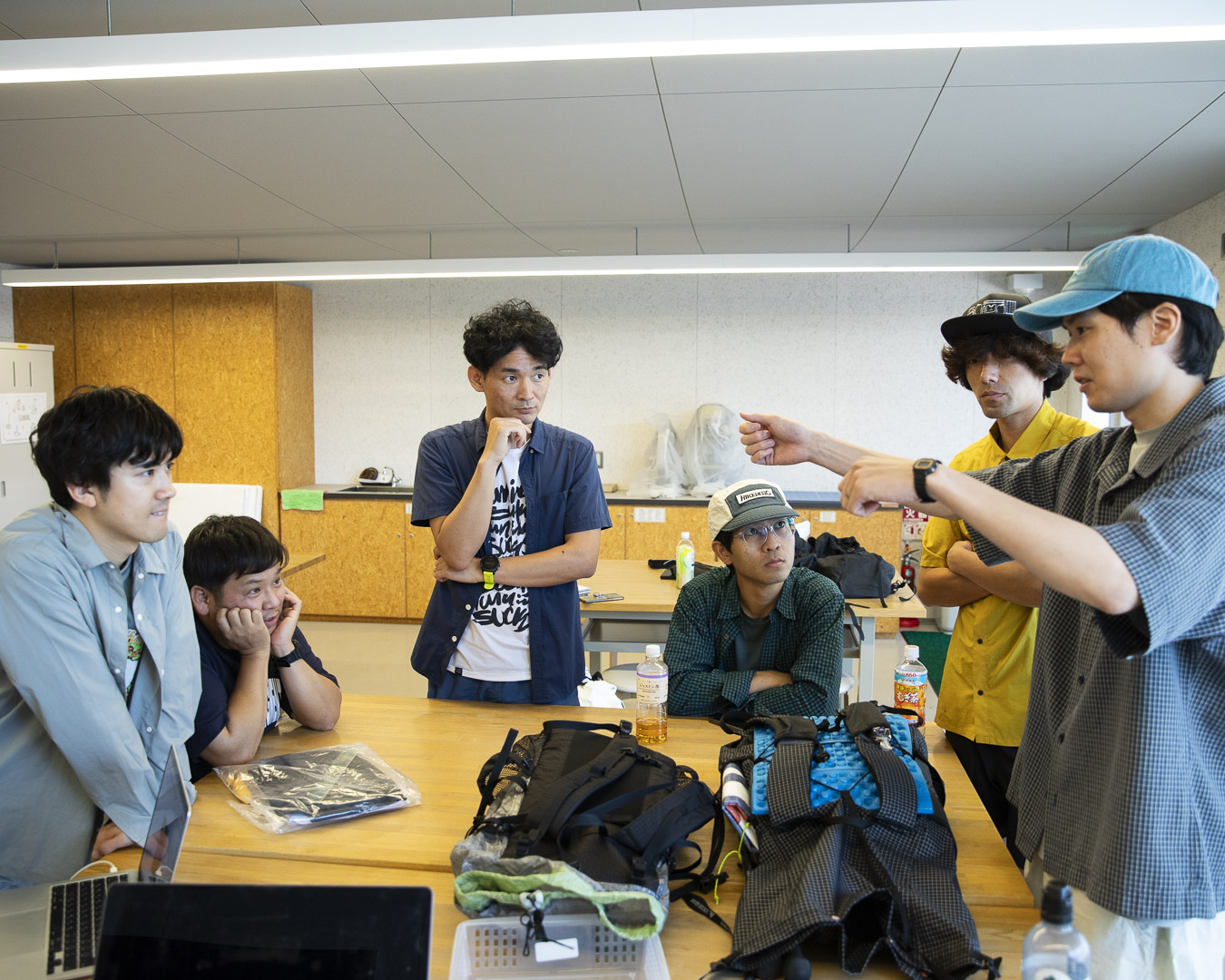

今回の『HLC北関東MYOGワークショップ』は山と道HLC初の試みとなる3回シリーズのプログラムとして開催されました。

HLC北関東アンバサダー廻谷朋行が講師を務め、初回ではプログラム概要の説明、MYOGの歴史や背景などの説明、機材や素材に関しての共有、何を作るかの相談などを行い、2ヶ月後の2回目では途中経過の報告や困っていることの相談、さらに3ヶ月後、MYOGした道具を持って実際に1泊2日のハイキングに出かけるという計画で、その間の情報交換はグーグルスプレッドシートを中心に行いました。

【1回目】

4月13日、那須塩原市の「まちなか交流センター くるる」に集った参加者の皆さん。北関東のみならず、東京など幅広いエリアから参加いただいた。経験者もいればこれを期にミシンを購入してMYOGを始めるという方もいて、参加者のレベルもさまざまだった。

【2回目】

6月8日、ふたたび「まちなか交流センター くるる」に集った皆さん。この日は途中経過の報告と縫製などについての相談の他、そしてそれまでに作った作品が持ち寄られ、闊達な議論が交わされました。

【3回目】

9月28日-29日、今回のMYOGワークショップの総まとめとして、三たび長野県の廻り目平キャンプ場に集った皆さん。作った作品を持ち寄って品評会を行い、MYOGトークに夜遅くまで花を咲かせました。そして翌日は金峰山へのハイキング。自分で作ったバックパックに自分で作った道具を背負い、無事標高2,599mの金峰山に登頂しました。

では、ここからは参加者の皆さんの作品をたっぷりと紹介します!

①大橋優一さん

今回、最多の作品を作った大橋さん。MYOG歴半年ながら各作品の完成度も高く、他の参加者の皆さんからも羨望の眼差しを集めていました。現在ではMYOGが高じてブランド活動も行うなど、正にMYOGワークショップが生んだ新星!

——MYOG歴は?

今年の4月からなんで、半年ほどになります。 ずっとしたいなと思っていて、このワークショップをきっかけにMYOGを始めました。

——それからいくつぐらい作ったんですか?

バックパックを3つ、テントをひとつ、タープをひとつ、あと、小物もいくつか作りました。

——たくさん作りましたね! 何か大変だったこととかありますか?

大変だったのはバックパックですね。ひとつ作って「何か違うな」と思って、もうひとつ作って「やっぱり違うな」と、ずっと「もっと自分なりにこうしたい」という思いがあって、それが悔しくて。本当はバックパックを3つも作るつもりはなかったんですけど、理想の形に近づけるのが難しかったですね。

左から1作目と2作目のバックパック。

——これが3つ目のバックパックですか?

そうですね。容量は15Lで、日帰り登山を想定していて、でも街でも使えるようなものを目指しました。

クラシカルなデイパックのフォルムに昨今のULバックパック的なディティールを詰め込んだ3作目のバックパック。

——いわゆるULバックパックとは少し違う路線ですね。

日常と山をつなげるような、旅の相棒みたいなイメージで、基本的にグレゴリーのカジュアルデイというデイパックを参考にして作りました。そこにUL要素として素材にDCFハイブリッド(※ダイニーマ・コンポジット・ファブリック・ハイブリッド。強度と防水性に優れた近年のULバックパックに多用されている生地)を使ってみたりとか、サイドとボトムにメッシュポケットを付けたりとか、ショルダーは最近のULバックパックのS字型のショルダーを少しアレンジして付けたりしました。形はオールドスクールなんですけど、細かい所で今のULシーンを取り入れたギミックを入れられたらいいなって。

——背負い心地は納得いく感じになりましたか?

背負い心地はもうバッチリですね。完全にグレゴリーです(笑)。

——こうやって作ってみて、何か分かったことはありますか?

最初は「なんとなくこういう形のバックパックが欲しいな」とフワッと浮かんだものが、作っていくと「何故それを作ろうと思ったのか」「このバックパックで何を表現したいのか」というのが固まってきたなと思います。

——タグも作ったんですね。

バックパックに名前を付けたいなと思って、ブランドロゴのイメージで作りました。「さすらう」っていう言葉を古文読みして「サスラフ」なんですけど、ロングトレイルとか、ロングディスタンスハイキングみたいな感覚を日本語で表現したら「さすらう」っていう言葉が合うのかなと思って、ロゴもちょっとダサい感じ……アメリカの古着のスーベニアキャップみたいな感じにしてみました。

——お仕事でCADを使ってるんですが?

仕事が設計系なので使ってます。

——CADが使えるのはアドバンテージですね。

そうですね。全く分からない世界じゃないので。イメージはもう分かっていて、いろんなテントを参考にすればいいし、寸法さえ押さえられれば、あとは自分の体型に合わせちゃえばいいと。

——何か工夫したところはありますか?

扉ですね。フックを外して、くるくる巻いて留めることもできますが、半開きにもできるようにもしています。フロントのガイラインに留めているフックは、自在結びで取り付けました。これによって、出入りがしやすい、強風でもテンションを調整しやすい、そして中から外の様子をサッと確認できる。そんなふうに、開閉や調整もできるようにしたのがポイントです。あと、このタイアウトの部分は通常は縫ってあったりするんですけど、それをボンディングでどうなるのかなって試してみました。基本縫わずにボンディングで付けてみたっていう感じです。テントのキャラクターにもなってるし気に入ってます。

Zパックスのヘキサミッドタープに似た開閉方法だが、フック側を自在結びにアレンジすることで、扉の開き具合を細かく調整できる。カラフルなタイアウトが特徴的。

——最初のテントでこれはすごい。

これはかなり上出来だったかなと。歪んでいる所もないし、きれいに裁断できてよかったなと思っています。

——昔に比べて今は情報も手に入りやすくなったと思うんですが、どこが参考になりました?

やっぱりYouTubeの存在は大きいですね。あと、パランテがバックパックのキットを出しているんですけど、それも動画で作り方の解説があって、説明書を見るよりも「こういう風に縫えばいいんだな」「こういう風に切ればいいんだな」というのが見て分かるんで、やっぱり情報としていちばん入りやすかったです。

——これから作りたいものはありますか?

3作目のバックパックはいろんな方に見てもらって結構好評だったので、皆さんに届けられるような形で作ってみたいなと思っています。

——おお、ブランドを立ち上げようかと! でも、それも今ならそんなに気張らずともSNSもあるしイベントもあるし、やろうと思えばできますからね。じゃあ、すごいきっかけになりましたね。

そうですね。このMYOGのワークショップが本当にきっかけになりました。いちばん最初に何のミシン買えばいいかが分からなかった時に、廻谷さんが「このミシンがいいよ」って教えてくれて、それを買った時点で「ああ、もう作らなきゃ」ってなりましたからね。中古のJUKIの職業用ミシンを買ったんですけど、安くはないし、買ったからには何かしら形にしたいなと思って。

——じゃあ大橋さんのプロダクトがこれから色んなとこで見れるかもしれないわけですね。楽しみにしています!

ありがとうございます!

取材後、大橋さんが立ち上げたsasurafuのオンラインショップ

②髙山恵介さん

山羊髭が印象的な髙山さん。オリジナリティや革新性よりも「いま自分が欲しいものを作る!」に一直線な、まさにMYOGらしい作品づくりが印象的でした。

——MYOG歴を教えてください。

ちょうど1年半くらいですね。

——最初はどんなものから作り始めました?

いちばん最初はファニーバッグです。ハイテイルデザインみたいな形のものを自分でも作れないかなと思って、3つか4つ作りました。そこから、小さなバックパックを作ったり、簡単なものではタイベックを繋げて自分のサイズのグランドシートを作ったり。アルコールストーブも何回か作りましたね。そして今回のワークショップでは、テントとテント泊ができるサイズのバックパック、化繊のキルトを作りました。

——このキルトは完全に布団になるんですね。

キルトのスナップとバンジーコードを解放すると、一枚布の布団のようになる。

そうです。上と下でキュッと絞れる。エンライトン・イクイップメントのキルトをイメージして作りました。

——上下で全く同じ構造になっているんですか?

ちょっと違います。まず、形自体が途中から足元へ向かって細くなる台形のような形です。下は両サイドから絞る構造ですが、上は寝た時に調整できるように中央部分で絞れるようになっています。

寝袋にした状態

——何グラムくらいに収まりましたか?

測ったら325gでした。

——このバックパックは?

今まではナップサックとかアタックザックくらいの、あまり芯とかも入れてない構造の簡単なものは何回か作っていたんですけど、もう少ししっかりとした、テント泊にも対応できる容量・対荷重、かつ自分がいま欲しいデザイン・構造のバックパックを形にしようと思って作りました。

パランテのキットを元に、自分の使いやすいサイズ感や仕様に作ったシンプルなバックパック。

——どういうものが欲しいと思ったんですか?

山と道のMINI2をよく使っているんですけど、最近少し大きいと感じていて。1泊〜2泊くらいだったらもっと小さいサイズが欲しいなと思っていました。まずそのサイズ感と、プラス今あるメーカーの「あれが余分だな」「これはいらないな」みたいな部分を自分なりになくすっていうのと、ハイパーライトマウンテンギアのウインドライダー2400がすごい好きなバックパックで、それを元に自分が欲しいサイズ感、欲しいギミックに変えたものを作ろうと思いました。

——背面の設計はどうしたんですか?

パランテのキットを元にして、ちょっとずついじっていきました。主に横幅をMINIとかが仕上がりが250mmくらいあるのに対して、230mmくらいまで細くしてみました。素材も保水性のある素材だと雨が降った時に水が染み込むのが気になっていたので、疎水性のDCFハイブリッドにしました。

——実際に使ってみましたか?

いや、今回初めてです。昨晩出来上がったので。

——昨晩⁉︎ おお!

オリジナルのギミックとして、メインの開口部はサイドでも留められるんですけど、基部を取り外せるようにしてあって、若干軽量化にも繋がるかなと。

——バックパックってコンプレッションも大事だと思うんですけど、このサイズだったらコンプレッションなしでも行けるのかな?

そうですね。テン泊に必要な物を入れればちょうどいいサイズなので、コンプレッションとか要らないだろうと思って。あと、自分の好みとして、前までウエストポーチとかずっと使ってたんですけど、腰回りすっきりさせたかったので、ショルダーのポケットが欲しいなって思ってつけてみました。

——使ってみるのが楽しみですね。

荷物入れて背負ってみた感じとしてはすごく良かったし、見た目も結構納得しているサイズ感ですね。

——やっぱ完成すると嬉しいですよね。

これだけちゃんとしたものを作ると構造が理解できてきたので、他のを見ても「こうしてるんだろうな」とか、そういうイメージが湧くようになってきました。あと、自分で作っているから自分で直せるっていうのがいいですね。何か切れてもここをちょっとほどけば直せるなとか。

——この設計とかも自分で全部袋の形とかやったんですか?

サイドは元からあるキットのものを素材変えただけで作って、フロントポケットは自分でどれくらいの長さにしようかとか、何折り重ねようかとか考えました。この辺のギミックとかも今ある市販の物を見て、「ああ、そういう方法があるんだ」とか取り入れていきましたね。

——テントの方はどういうのを作ろうと思ったんですか?

ローカスギアのクフを参考に作ったワンポールテント。ショッキングピンクの幕色がテン場でも目立つ!

これも参考にしたモデルがあって、ローカスギアのクフなんですけど、持っていなかったので、欲しくて作りました。もともとひとり用のワンポールテントを作りたくて、じゃあ欲しかったクフにしようっていうので、まず作ってみました。重さが363gくらいですね。

——クフが470gなんで、結構軽いですね。これは設計はどうしたんですか?

クフの底面と高さを調べて、フリーソフトのCADで四角錐を作って、対角線とか斜めの線の長さを出して、それで作っています。型紙はなしですね。タイベックで1/2スケールのモデルを作って、それぞれどういう折りしなきゃいけないか、どういう縫い方をしなきゃいけないかっていうテストをして、次がいきなり本番でこれを作ったっていう感じです。

——苦労したポイントは?

このサイズになると裁断がめちゃくちゃ大変でしたね。いちばん長い長辺で2m以上あるので、最初にちょっとずれただけでも最終的にはすごい違いになっちゃうんですよ。ただ、もうどうせズレるっていうのもあったので、どこかで帳尻合わせながら行こうっていう感じで、あまり気にせずにいっちゃったところはあります。

——それが頂点のここで何となくの帳尻を合わせたって感じなんですかね。

そうですね(笑)。でも、クフを元にしながら、自分なりに少しずつ工夫して他のモデルの良いところも参考にしました。

——例えばどういうところですか?

入り口は片側を開けてくるくる丸めて留めると思うんですけど、その留め方をすっきりできる方法ないかなっていうので、手間がかからず見た目も綺麗なものを探してたら、ハイパーライトマウンテンギアのミッド1とかミッド1タープがマグネットを使っていたので、それ真似て、マグネット式にしました。ただ、ミッド1とかはもう縫い付けちゃってて両サイドに付いてるので、使わないのに付いてるのとかも嫌だなっていうのもあったので、自由に取り外しできるようにしました。もちろん紛失する可能性はあるけど、モノがすごい簡単で安価に作れるから、なくなったらまた作る前提で考えてやりました。

磁石を仕込んだナイロンテープで巻上げた開口部の幕をとめる。シンプルだけどいろいろなことに応用できそうな素晴らしいアイデア!

——これももう使いました?

試し張り1回と、山にも持って行って張ってみました。

——その時はどうでしたか?

実際に張るとやっぱ綺麗に張れないっていうのと、もっとガイラインで引張れるところを作っておけばよかったなとかは出てきましたけども、それでも最低限形になったのが嬉しかったですね。

——MYOGはまだまだ何かアイデア湧いてきたりします?

それこそ例えばテントでも、もっと小さいひとり用のコンパクトな物を作ったりっていうのもあるし。バックパックも作ってみたら思ったよりサイズ感違うなっていうのもあったので、もっと変えたいところもあります。あとキルトで初めて化繊の綿を使ってみたんですけども、意外と扱えるんだってことが分かったので、化繊のダウンというかジャケットみたいな物とか作れるんじゃないかなとか、そんなふうにできるものはどんどん自分で作ってみたいなと思っています。

——何かいろいろ見え方が変わった部分はありますか?

MYOGを始めて変わったのは、モノがどうやって作られているのかを見るようになりましたね。あとは自分が手を動かしたからこそ、実際の仕様の意味が理解できたり。「これで強度を出してるんだ」とか「ここを使いやすくしてるんだ」っていうのが、自分がやったからこそ分かるようになりました。逆に「そこサボってるんだ」とか「この処理でいいんだ」みたいなことも見えるようになりました(笑)。

——情報はどういうところで得ました?

結構MYOGというかミシンのこと、縫製のことに関してはTRAILS INOVATION GARAGEで教えてもらいました。自分が作ったものを見せて、「こここうした方がいいですよ」みたいなアドバイスをもらったり。

——ミシンは家庭用ですか?

職業用ですね。JUKIのシュプール30です。

——やっぱり職業用を使わないと厳しいものありますか?

正直そこ分からなくて。ていうのが家庭用のミシンを使ったことがないんですね。「MYOGやるぞ!」ってなったタイミングであのJUKIの青いロゴが憧れとしてあって、「じゃあもう買ってみよう!」っていきなりそれ使い始めたので、それがどれくらいパワーがあるのかとか分からないまま使ってるっていうのが現状です(笑)。 でも、それがあるからには結構作り続けないとみたいな感じでもあります。

——これからはどんなものを作りたいですか?

今はそれこそキャップとかも自分で作ってみたいなとか、自分でプリントした生地で作ってみるとかも楽しいだろうなと思ってます。何か別に革新的なものを作りたいっていうよりも、自分が欲しいとか、「これこうなったらいいのにな」っていうのがMYOGならではだと思っているので。

——これからMYOGを始めようと思う人に何かアドバイスはありますか?

やれば意外とできるし、どうにでもなるというか、ビビらずに作って自分が気に入ればそれでいいと思うので、それがすごいかどうかは別に重要じゃないっていうか。模倣品でも自分が作ったものだったり、ちょっと色が違うだけでも十分価値があると思うので、気軽にやってみてほしいですね。

【後編に続く】