残雪期 上越国境奥利根エリアへの挑戦 #2(実践編)

残雪期 上越国境奥利根エリアへの挑戦 #2(実践編)

日本のULハイカーの草分け、UL Ski Hikerこと野上建吾さんの上越国境・奥利根エリアでのハードコアな残雪期スキーハイキング・レポートの後編。

今回はいよいよ実践編として、巻機山から尾瀬までの稜線に向かうUL Ski Hiker。いきなりの悪天候や恐ろしい雪庇、雪崩、雪不足の尾根など、次から次に手に汗握る状況に立ち向かいながら、たったひとりでひたすらに連なる雪の尾根を追い続ける。

なかなか誰もができる旅ではないけれど、この日本というフィールドの地形や気候を存分に活かしたハイキングの提案として、ぜひ記憶したいトレイルログ。どうぞ最後までじっくりとお付き合いを。

出発前夜

4月中旬、スキー場の営業が終わるとGWまでの間は毎年休みを取って山で遊ぶ。4月はほとんど出社しない。GW営業に向けて勤勉に働く上司や同僚の白い目は無視し、有給と絡めて11日間の連休を取った。しかし、前半の天気予報が悪く、出発を遅らせた。翌日から晴れマークに変わったタイミングで、スーパーに食料の買い出しに行った。

どんなに装備を軽くしたところで、食料をパッキングした瞬間にバックパックはずっしりと重くなる。全然ULじゃない。ベッドルームで何度もバックパックを担いだり降ろしたりするが、それで荷物が軽くなるわけでもないので諦めて早く寝た。

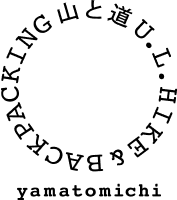

今回歩いたルート。巻機山から尾瀬まで稜線をつなぐ。

1日目(4月16日)

巻機山へのアプローチ、予想外の吹雪に遭遇

天候は曇り。清水集落を6時半に出発。スタート直後、「井戸の壁」で単独の先行者に追いつく。大きなバックパックだったので 声をかけると、行き先が丹後山ということで「途中まで一緒ですね」と会話。丹後山からの下山は三国川の渓谷が危険とのことで、中ノ岳経由で三国川ダムに下るとのこと。同行者が居ることに少しホッとした。

清水集落から桜坂駐車場まで。巻機山を見上げる。雲行きは怪しい。

巻機山名物「井戸の壁」手前。ここから急登が始まる。

背中の荷物は13kg程なので、いつものスキー縦走と変わらないはずだが、バックパックを新調したせいか、思いのほか軽く感じた。井戸の壁を過ぎると雪に変わり、「ニセ巻」手前から吹雪になる。天気予報では晴れマークだったが、やはり前日までの寒冷渦の影響で山には寒気が残った。前日に開通した立山も雪らしい。巻機山の山頂はガスの中で、風も依然として強い。避難小屋は雪の下だ。

晴れ予報なのに雪が降ってきた。

巻機山山頂はガスの中。風も強い。

時間がまだ12時前と早いので、とりあえず様子見で山頂下の樹林帯にテントを設営。スノーブロックを積んで昼寝。後続のスキー組が登ってきた。皆天候待ちで待機。下で会話した男性は結局上がって来なかったので、吹雪のせいで下山したのかもしれない。16時ごろに青空が出たが風はまだ強い。スキー組はどこを滑ったのだろう。結局先には進まずそのまま停滞。いきなり計画がズレた。夜中も風が強く、あまり眠れなかった。

初日からいきなり停滞。山の天気は予測が難しい。

2日目(4月17日)

小沢岳を越え、下津川山へ。強風の中、テント設営に苦戦

めずらしく夜中に頭痛を感じた。たぶん気圧が急激に下がったせいだと思う。あまり気分は良くなかった、朝には風も止み、青空に。スタートを少し遅らせて、6時半に出発。

2日目の朝。晴れた。

牛ヶ岳をトラバースし、順調に歩く。逆方向から2名の足跡が確認できた。どこから来たのだろう。その後しばらくは稜線の左側を水平移動。序盤はスキーの特性を活かして距離を稼ぐ。1,834mのピークはいつも大きく左に巻いて処理をするのだが、今回はピークを超えてみた。だが、やはりここは巻いたほうが安全。

巻機山から見える谷川岳方面。県境稜線はあちらからつながっている。

巻機山から先、稜線には上がらず、山腹をなるべく水平にトラバース。

逆方向から来た2名の足跡と交差した。

小沢岳までの稜線が見えてきた。雪はたっぷりと付いている。これなら行けそうだ。

クラックに気をつけながらコルまで下ると仙沢のドロップポイント。この沢は毎年の雪のコンディション次第で滑走の可否が変わる。今年は上部が全層雪崩で谷底までデブリ(雪崩によって堆積した雪)あり。スキーヤーズライト(斜面を見下ろして右側)から大きく迂回して2ピッチでボトムまで滑走。北斜面なのでまだ雪は緩んでおらずハードバーン(雪が硬く締まった状態)。滑り終えると沢床は春の陽気だった。

仙沢。デブリを避けて滑走。斜面は固く、シュプール(スキーを滑った跡)は薄い。

三ツ石山の手前の稜線まで再び乗り上げる。この付近は標高が下がるため宿泊適地だが、今回は半日行程がズレたのでそのまま進む。三ツ石山を巻き、デブリを避けながら大きな斜面をトラバース。安全なラインで三石沢の源頭部へ下降。沢筋を利用し再度稜線を目指す。スキーを使った移動だと、このようなラインを自由に選択できるので、単純に稜線を辿る縦走登山とは趣が異なる。

三石沢源頭。稜線を外れ、沢筋をハイクアップ。スキーならではのルート選び。

快晴微風の中、小沢岳を目指す。初めてこの稜線を歩いた年は雪が少なく、かなりの藪漕ぎを強いられたが、多雪だった今季はスキーを脱がずに歩きを楽しめた。16時に小沢岳登頂。360°の大展望。利根川の源流を挟んで至仏山が目の前に。この先は県境稜線をぐるりと回り込み、ゴールとなる尾瀬を目指す。

小沢岳手前。多少の藪ならスキーを履いたまま突破できた。

小沢岳から奥利根湖を挟んで尾瀬方面の景色。至仏山、笠ヶ岳、燧ヶ岳などが見える。

小沢岳から見える越後三山。手前は下津川山からネコブ山への稜線。

これから歩く県境ライン。対岸には平ヶ岳につながる稜線が見える。

巻機方面を振り返る。牛が岳北東面の巨大なスロープが見渡せる。

小沢岳北面を滑走し、序盤の難所である下津川山への細い尾根に取り付く。鞍部に幕営跡あり。スキーをバックパックに取り付け、クランポンに履き替える。雪の少ない年は藪漕ぎとなるが、今年はスムーズ。自分は高い場所が苦手なので悪態をつきながら岩を掴み、細い尾根を泣きながら突破。

小沢岳北面を滑走。シュプールが小さく見える。

小沢岳〜下津川山への細い稜線。クランポン歩行で突破し、足跡を振り返る。

下津川山に辿り着く頃にはすっかり陽が傾いていた。巻機山から続いていた足跡は下津川山で途絶えていたので、きっとネコブ山から登って来たのだろう。目星を付けていた山頂周辺の平らなスペースは雪付きの影響で存在せず、標高を少し落とした稜線脇の平らな場所にテントを設営。しかし上部からの吹き下ろしの風が厄介で、設営には苦労した。スノーブロックを高く積み上げて風を防ぎ、テント内にも雪を積んで固定した。

日が暮れると強風に。スノーブロックを積み上げる。けっこう苦戦した。

19時半、真っ暗の中ようやくテントに滑り込む。夜半には風が収まり何とか眠れたと思ったが、生暖かい南風の影響でスノーブロックが崩れ、テント越しに寝ていた顔面を直撃。テントポールが少し曲がる。テント内側に結露はなかったが、寝袋を包んだカバーの表面がだいぶ濡れていた。身体から出た水蒸気で結露したのだろう。カバーをしていないと、この結露が寝袋を濡らす原因となる。

OMMのコアライナーを改造したスリーピングバッグカバーは優秀で、寝袋を結露で濡らすことなく、自らは濡れても風にさらせばすぐに乾いてくれる。おかげでダウンの寝袋は最後までロフトが潰れずにバフバフだった。

スリーピングバッグカバーの表面が霜で真っ白。これは身体から出た湿気が結露したもの。

3日目(4月18日)

いよいよ奥利根の本丸へ。難所を突破し、避難小屋に逃げ込む

天候は高曇り。この日は紫外線が弱めで助かった。7時スタート。ここから先の本谷山までの稜線は狭く、雪付きも悪いのでスキーは使えない。クランポン歩行に切り替えてゆっくり進むしかない。踏み抜きも怖いので、ストックを突きながら前方に雪の裂け目(クラック)がないか確認しながら慎重に歩く。

下津川山から本谷山への稜線。スキーは脱いだほうが良さそうだ。

前回はこの区間の雪付きの悪さを目の当たりにし、心が折れた。その時は先に進むのは諦め、ネコブ山経由で三国川ダムにエスケープした。今回は雪付きに期待したが、やはり地形的にスキー歩行に向いていない。

案としては下津川山トップから東側に落ち込む北沢をスキー滑走し、いったん標高を下げてから尾根に取りつき、本谷山に乗り上げるパターンを検討したが、雪の状態が不明瞭で決断できない。案の定、本谷山の山頂南側は雪庇の崩壊が酷く、検討した尾根からでは怖くて近づけない。

あれこれ考えながら歩いていると、次の瞬間、山頂にへばり付いた雪が轟音と共に大崩落した。余計なことは考えず、目視で安全が保障できる県境づたいを黙々と歩いた。幸いバックパックにスキーを装着しても重さをあまり感じない。心が折れた前回とは違い、軽快に歩いた。

本谷山の山頂直下。目の前でごっそり全層雪崩が発生。怖すぎる。

今回注力したのは、極力背中の荷を下ろさずに各種モードチェンジを可能にすること。スキーをバックパックに装着するアクションや、クトーやクランポンの着脱など、バックパックを背負ったまま動作できるように工夫をした。それが結果的に体力温存につながったと感じた。

小穂口の頭で夏道と合流。細い稜線に雪はなく、一部露出した登山道を利用できた。大地を踏む安心感。登山道は偉大だ。

小穂の口の頭で小休止。バックパックにスキーを取り付けて歩いてもさほど重く感じなかった。

所々に登山道が顔を出す。

本谷山の山頂に12時着。利根川を挟んだ対岸の稜線が一望できた。いよいよ奥利根の本丸だ。しかし本谷山から先の越後沢山までは地形が悪く、引き続きクランポン歩行を強いられた。特に越後沢山手前は雪付きが悪く、半分崩れかけた雪庇の上を右に迂回しながら何とか雪がつながる場所を探して通過した。1,710mのピークを過ぎると稜線はたおやかに。丹後山の平らな山頂に避難小屋の三角屋根が見えた瞬間、緊張から解放され、全身から力が抜けた。

本谷山から利根川を挟んで対岸に平ヶ岳、中央奥には燧ヶ岳。右奥が尾瀬エリア。

本谷山から越後沢山。これくらいなら何とかなりそう。

一部雪庇の崩壊で通過が難しい場所があったが無事にクリア。

越後沢山から。中央に利根川の源流。右に中ノ岳、奥は荒沢岳。スキーパラダイスが広がる。

丹後山手前。このなだらかな稜線がずっと続けば良いのに。

ここでスマートフォンの電波がつながり、天気予報を確認すると夜半から朝方にかけて雨とのこと。おそらく風とガスが残るはずなので、避難小屋に辿り着けたのは幸運だった。明日はおそらく半日停滞。家族に電話し、下山が1日遅れる旨を伝えた。

17時に小屋到着。温水でシャワーを浴び、日焼けのケアをし、良い香りのボディークリームを身体に塗り込んだ。静かな室内で暖かく就寝。避難小屋最高。丹後山の避難小屋は一冬中吹き付ける強い北風の影響で、小屋の周りに雪が付かず、雪囲いの板を外せば中に入れる。利用者ノートに記入し、協力金をポストに入れた。

丹後山避難小屋。右の横板を外せば中に入れる。周辺に雪がないのは強風の証。

丹後山から六日町を見下ろせる。ここだけは電波が通じるので天気予報をチェック。

夜から嵐になったので、この小屋がなかったら結構きつかったかもしれない。

4日目(4月19日)

分水嶺に立ち、利根川の始まりにシュプールを刻む

夜に降り始めた雨は朝8時には止み、9時にはガスも晴れた。風も収まり、その後は快晴微風。準備をして10時に小屋を出た。稜線を正確に辿るなら大水上山から藤原山へ向かうのだが、今回は利根川の上部を横断しようと決めていた。

利根川の水源碑から滑走に適した斜面が広がる。上部は雪質も良さそう。

対岸の稜線。手前の藤原山から平ヶ岳まではなだらかに見えた。谷底には利根川が流れる。

いざ! 源流域へ。

降水を日本海と太平洋に分ける分水嶺に立ち、前日に狙いを定めた利根川水源碑から深沢に滑り込むラインを10時半にドロップ。念願の利根川の源流へと滑り込む。デブリを避け、沢床から反対側の尾根に取り付けば、ささやかながら奥利根を横断したことになる。残念ながら雨の影響もあり、滑走した斜面の大半はストップスノー(雪面が滑らずに止まってしまうこと)。それでも上部は快適なザラメコンディションで、利根川の始まりにシュプールを残せた。斜面途中で止まった場所が悪く、滑走の痕跡を上手く写真に残せなかったのは残念。

無立木の大斜面。途中からストップスノーに。

沢床は両側の谷から崩れ落ちたデブリだらけ。おまけにあちこちから雪が崩れ落ちる轟音が聞こえてくる。午前中の方が雪崩が多い印象だ。尾根に取り付くポイントはすぐに見つかり、シールに履き替える。そこは癒しのブナ林だった。若木に熊の爪痕を見つけたが、こんな奥地に暮らす熊は人里に降りることもないだろう。

雪に埋もれた利根川を跨ぎ対岸の尾根に取り付く。

穏やかな尾根を歩く。ビバーク適地もあった。

熊の爪痕。ブナの実を食べた後、ズルズルと木から降りる際に爪痕が残る。

対岸から見た滑走斜面。うっすらシュプールが見えなくもない。

気温は18℃まで上がり、紫外線もキツかった。尾根を登り上げると時間は14時。平ヶ岳方面から来る足跡がひとつ。どこに向かったのだろうか。

人の足跡。平ヶ岳方面から歩いてきている。この人が来たのなら行けるってことだ。

実際に見ると笑えるくらい明白なのだが、利根川を挟んで新潟県側の山容は荒々しく、雪崩に削られた急峻な山肌は黒々としている。一方で平ヶ岳のある反対側はたおやかで、山腹にはブナ林が広がり、向かう先の尾瀬やさらに奥に広がる南会津の山々にはかすかに東北の山の雰囲気さえある。

乗り上げた稜線から見える越後沢山と利根川の源流域。終始雪崩の音が聞こえてくる。

反対側の穏やかな山容。中腹にはブナ林が広がる。この時点では楽勝に見えた。

藤原山を巻き、先に進む。目視で確認すると、にせ藤原山、滝が倉山などを含むピークはスキーで山腹を巻けると予想したが、現実はそんなに甘くはなく、突破にはスキーとクランポンのモードチェンジを何度か強いられた。

特ににせ藤原山は厄介で、薮の出た稜線脇をクランポンで登り上げた。昇温で雪も溶けており、スキーでトラバースするにも足元が崩れて歩きにくい。滝が倉山の手前でタイムアウト。

藤原山。極力等高線を水平に保ちながら山腹をトラバースする。

奥に平ヶ岳が見えた。

前日歩いた反対側の稜線に夕日が沈む。

にせ藤原山を越えた狭い稜線上でタイムアウト。ここを整地してキャンプ地とした。

17時に幕営地を何とか見つけてテントを設営。当初は剱ガ倉山を目指したが、スタートが遅かったせいで届かなかった。前日まで歩いていた新潟県側の稜線に西日が沈む。明日は平ヶ岳を超え、なんとか尾瀬エリアに入りたい。

よく見たら今にも崩れそうな雪庇の脇だった。

5日目(4月20日)

なだらかに見えた稜線詐欺。スキーが使えない!

天候曇り。昨晩は風もなく穏やかな夜だったが、これから行く先のコンディションが不明瞭だったため、緊張と不安からなかなか寝付けなかった。

前日と違い、高曇りで微風。汗もかかず良い出だしだったが、滝が倉山を含む3つのピークを超えるのは難儀した。ほぼスキーは使えずにクランポン歩行。迂回もできず、稜線は雪と藪のミックス。特に最後に超えた滝が倉山は岩場もありヒヤヒヤした。乗り越えた後に振り返ると、まるで顔つきの悪い団子三兄弟。

滝が倉山手前の小ピーク。スキーを脱ぐしかない。山腹に雪がないためトラバースもできない。

こんな場所が連続するが、背中にスキーを装着しても重さは感じず、冷静に歩けた。

連続した小ピークを振り返る。東側は切れ落ちている。

とりあえずひと安心し、たおやかな山容の剱ガ倉山をカモシカに導かれながらシールハイクで乗り上げると、その先に広がる光景に愕然とした。

剱ガ倉山手前はなだらか。ここは快適にシールハイク。ビバークポイントもあり。

剱ガ倉山への上りはカモシカが道案内。あとひと山超えれば平ヶ岳だ。

急斜面の下りが連続し、細い尾根には崩落寸前の雪庇がかろうじて張り付いている。山頂から張り出した巨大な雪庇からは下降ポイントさえ見つからず途方に暮れた。先行するカモシカの足跡は軽やかに雪庇を飛び越えていたが、さすがに後は追えない。周囲をよく観察し、何とか雪庇の崩れた場所を見つけて下降。笹を掴みながらトラバースし、ようやく尾根に取りついた。

剱ガ倉山の先。写真では伝わらないが結構な難所。オーバーハングで下降点が見えない。

雪庇の切れ目からトラバースし、稜線に取り付いた。

今にも崩れそうな雪庇の裂け目を縫う様にして、所々顔を出す稜線の藪にしがみつきながら突破。振り返る余裕もない。安全地帯に乗り上げると少し気持ちが落ち着いた。しばらくは放心状態。途中雪庇の下を通過した際、雪解け水が滴っていたので、プラティパスに給水できた。真っ白な広い尾根に出たらシールに履き替えて平ヶ岳に向かう。

難所を突破して安全圏へ。剱ガ倉山を振り返る。北から雨雲が近づいてくる。

雪解け水をプラティパスに給水。ひと息ついて冷静に。

なだらかで広い山頂に到着すると360°のパノラマが広がり、歩いてきた稜線がすべて見渡せた。無事に辿り着けて良かった。ふと振り返ると、自分が歩いてきた尾根が1本の白い線になっていた。その瞬間、町と山とが途切れなくつながっていることを実感する。

平ヶ岳に続くなだらかな稜線。尾瀬エリアはすぐ先だ。

平ヶ岳山頂から。至仏山が見えた。

都市から来たハイカーにとって、山は「非日常」かもしれない。でも、私にとっては、この雪の道が日々の暮らしの延長線上にある。恐ろしかった尾根の数々も、喉元過ぎれば何とやらで、時間が経てば恐怖感も薄れてゆく。そうやってまた懲りずに山に向かうのだろう。

振り返る。巻機山から小沢岳、本谷山、越後沢山、丹後山、大水上山へ続く稜線。

奥には中ノ岳、越後駒ヶ岳。ぐるりと回り込み藤原山から歩いてきた。全部つながっている。

平ヶ岳から先はトレースが沢山あり、所々トラバースしながら快適に下れた。3月末に尾瀬を訪れた際、大白沢山から景鶴山に向かう途中の森の中に風を避けられる幕営適地を見つけていたのだが、予報通り16時過ぎに雨が降り出したので、だいぶ手前となる白沢山のピークに慌ててテントを設営。四隅のペグは落ちていた小枝を利用する。

平ヶ岳からの下り。トレースを追って快適滑走。

白沢山山頂で雨になる。急いでテント設営。奥只見方面から雲海がゆっくり流れてきた。

すぐに激しい雨になり、山頂なので風も強くなったが、立山の暴風雨に慣れているので過度な不安はない。床なしのクロスオーバードームは雨に強く、韓国の少女たちが歌う曲を聴きながら、熱湯に浸した手拭いで身体を拭き、パジャマに着替えてから食事。日程が1日オーバーしているので、予備で用意したアルファ米でおむすびを作った。今回の食事の中でこの時のおむすびが、いちばんおいしく感じられた。

最後の晩餐。アルファ米おむすび。

予報通り20時には雨は止んだが、立山並みの暴風にテントが襲われた。寝ていると何だか左側が寒いなと感じライトで照らすと、テントのボトムから盛大に風が入ってきている。入り口側中央に刺した小枝のペグも吹っ飛んでいる。ここまで風が強くなるとは予想していなかったので、いつもの対策を怠っていた。

ツェルトよりは雨に強いクロスオーバードーム。このあと強風に。

テン場も少し下れば風が避けられる場所はいくらでもあったはず。やはりゴール間近で気が緩んだか。慌ててテント内のフラップに雪を積んで固定した。さらに外に出て、落ちていた太い枝で四隅のペグを補強した。張り綱を締め直し、空を見上げると、月明かりに満天の星空。よく見ると山ノ鼻と鳩待峠方面に人工的な灯りが見えた。ちなみにテント内は風が吹き抜けていたせいで、雨に濡れた生地がサラサラに乾いていた。これで安心して眠れるだろう。

6日目(4月21日)

遥かな尾瀬、3次元から2次元へ、これぞスキーハイキング

強い朝日に照らされて目覚める。外を見ると一面の雲海。会津駒ヶ岳、燧ヶ岳、至仏山のピークが雲に浮かぶ。ゴールが近いので慌てずに濡れた物を天日干し。冷風と放射冷却で雪はカチカチだ。

雲海に浮かぶ会津駒ケ岳。

強風に耐えたテント。張り綱が重要。テント内に雪を積んでいるのが分かる。

パッキングして9時に白沢山を出発。滑走中にバックパックに取り付けたアイスアックスをどこかに落とす。これも気の緩みが原因。その先はアイスアックスもクランポンも必要ない平和な地形に。気にせず歩みを進める。

大白沢山手前のジャンクションピークからトレースは向きを変え、ススヶ峰へ伸びている。今回は探索も兼ねて、まっすぐワル沢を下ることに。地形図を見ながら大滝をひとつ迂回。滝の前には円形の平地がぽっかりと空いており、こんな場所にテントが張れたら、さぞかし贅沢な雪上キャンプになるだろうと、再訪を誓う。

大白沢山手前。中央に景鶴山。奥に燧ヶ岳。まっすぐ抜ければ尾瀬ヶ原。

ススヶ峰方面へのトレースは追わず、標高を落としながら探索モード。大滝を回避。

滝の前に広がる平らなスペース。秘密のテント場。

冬眠明けの熊の足跡を追い、山肌をトラバース。谷間を滑り降り、ふたつ目の滝を巻くとススヶ峰から迂回してきたトレースと合流した。なんだか最後の最後に自分らしいスキーハイキングが楽しめた。あとは広い河原をまっすぐ山ノ鼻へ。至仏山を見上げると山肌はスキー場のようにシュプールで埋め尽くされていた。

つきたてほやほやの熊の足跡。ガサガサと木の上にいる気配。

山腹をトラバースしながら標高を下げる。ふたつ目の滝を迂回すると地形が開ける。

尾瀬ヶ原に出た。後はひたすらスキーを漕ぐ。

シュプールだらけの至仏山。

毎年GWに向け、この時期に戸倉ゲートから鳩待峠までの道路が開放される。尾瀬に入山するためのバスが運行され、至仏山は多くの登山者やBCスキーヤーで賑わう。

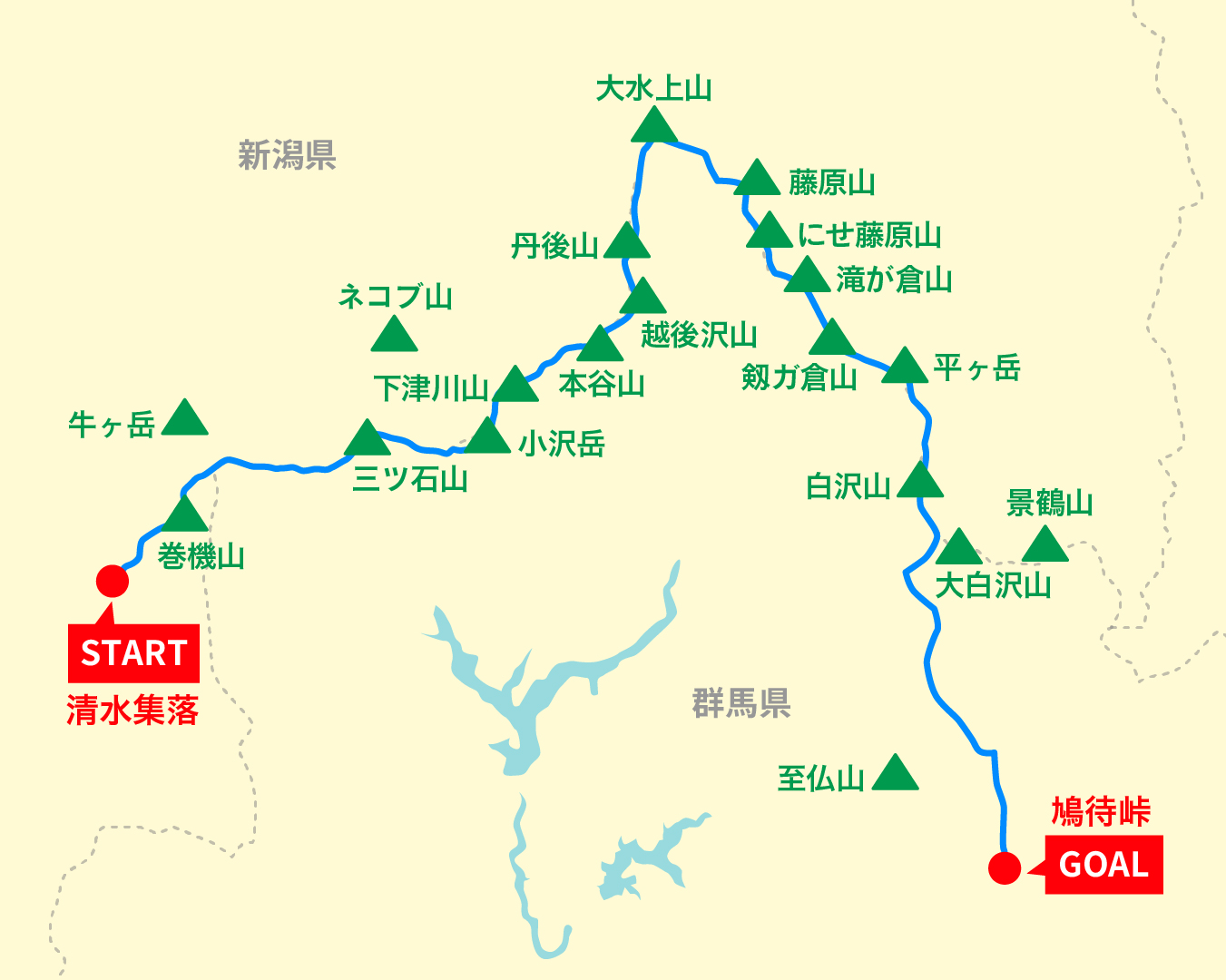

13時、山ノ鼻にある山小屋も営業中だったので迷わず食堂へ。鳩待峠を14時半に出発するバスに間に合うようにスタミナ丼をかき込み、視界に入る先行者を全員追い抜いて目的のバスに駆け込み乗車。満腹感とバスの揺れで強烈な睡魔に襲われたが、コンパスアプリからなんとか下山報告。

山ノ鼻の営業小屋。5日ぶりに人に会った。

暖かい食事にありつく。

戸倉で乗り継ぎのためのバスを待つ間、スキーブーツを脱ぎ、濡れた装備をアスファルトの上に広げて乾かしていると、心地良い疲労感が体を満たす。春の風に乗って桜の花びらが舞っていた。ゴールというより、ひとつの区切り。ここからまた、町へ戻り、雪のある暮らしが続いていく。そのサイクルが、私の山の楽しみ方だ。都市で暮らしながらアウトドアに親しむ人たちにも、こんな旅の形があることを、少しでも伝えられたら嬉しい。

戸倉のバス停で天日干し。

おわりに

旅のタイトルをつける際に迷いがあった。歩きながら「これ、スキーハイキングってレベルじゃないだろ!」と何度も悪態をついた。スキーを使った縦走登山といった方がしっくりくるし、スキーを脱いでクランポンとアイスアックスで歩く時間が3割くらいあった。「スキーの特性を活かせたか?」と言われると自信はない。

しかし、山行が終わって数日経てば、これもスキーハイキング、と納得しつつある。私がUL Ski Hikerと名乗るようになった時に、ひとつのこだわりがあった。「クランポンとアイスアックスは持たない、それが必要な場所はスキーハイキングの領域ではない」というものだ。滑ることにも重きを置かず、「滑ってんじゃねえよ」が口癖だった。それが今ではクランポンとアイスアックスを持つのが当たり前、滑りも大いに楽しんでいる。歳と共に成熟したのだと言い訳したい。楽しめる領域が増えたんだから良いじゃないの。

今回のルートが自分にとっての限界な気がする。ハードコアな方向性も含めつつ、終盤の尾瀬エリアで味わった自由な感じをミックスしたスタイルを楽しめたら最高だ。稜線から眺めた県境の山々は無限の広がりを見せてくれたので、地形図を眺めて次のスキーハイキングを妄想したい。あとは3月に長い休みが取れるように転職を希望。心と身体の健康を維持し、あと10年はこの遊びを楽しみたい。