世界60ヶ国以上を旅してきた旅人、馬頭琴やカリンバを奏でる音楽家、ローフードやベジタリアン料理の研究家、パステル画家など様々な顔を持ち、現在は高知県の四万十川のほとりで自給自足やセルフビルドの暮らしを送る佐々琢哉さん。そんな彼が、旅歴25年にしてUL化。軽くなった荷物で、2024年に台湾を2ヶ月かけて歩いて旅をしました。

歩き旅だからこそ出会えた台湾の様々な人々や暮らしをめぐる彼のエピソードは大変興味深く、またそんな彼がUL化したら、一体どんなことを感じて、どんなことが起こるんだろう? それが知りたくて、この山と道JOURNALへの寄稿をお願いしました。

前回、台湾最南端から遂に台湾山岳部を縦断する歩き旅を始めた佐々さんですが、今回は台湾の旧正月、「春節」に出くわします。家族と過ごすことが日本以上に重視され、お店もどこも閉まるという春節期間中。さぞ寂しい道中になるかと思いきや、佐々さんの元には次々と手を差し伸べてくれる人が現れます。

現住民族文化に触れた日

台湾縦断の歩き旅を始めて5日目。この日は歩くのを休み、前夜に再会したアクに台湾最南端の県である屏東(ピンドン)県の街を案内をしてもらうことに。古い建物を見てみたいというぼくのリクエストで、朝一番には昔の台湾人の豪族の家屋を見学しました。

台湾最南端の屏東県にあり、劉氏先祖代々の位牌を祀る「劉氏宗祠」。

その後は、台湾に来る前から行ってみたかった、台湾原住民族文化園区を訪ねました。台湾に中国大陸からの移民が盛んになる以前から住んでいた、原住民族の文化の保存を目的に造られた国内最大規模の野外博物館で、さまざまな台湾の原住民族の家屋を見ることができる場所です。

薄い石を何枚も重ねて壁にするなど、こちらの気候と自然素材で作られた家々は興味深く、どのように暮らしていたのだろうと想像しました。自分自身の暮らしを軸に身近な感覚を通して想像すると、現地での生活をよりリアルに感じられる気がするから、国内外の暮らしや家を見ることがとても好きです。

その後は、近くにあるアクのお友達の原住民家族が営むカフェに行き、「愛玉」という植物から作った自家製ゼリーを食べました。聞くと、そこで出すコーヒーもカカオも自家栽培しているらしく、手作りのチョコレートもいただいたのですが、びっくりするぐらいおいしかったです。

彼らが栽培から手掛けていることの確かな営み、素材の生命力の強さを味に感じました。伝統的な営みには、大地と繋がっていることの強さがあるのでしょう。チョコレート好きにはたまらない午後となりました。

アク(左)と、カフェを営むお友達(右)。

生のカカオの実からも、ちゃんとチョコレートの風味を感じました。

夜は夕食を求めて夜市へ。屋台を何件かはしごしての食べ歩きです。ひとりで見知らぬ土地を歩いていると、一緒に遊べる友達がいる楽しさをより感じます。台湾の大晦日前日だというのに付き合ってくれたアクのおかげで、台湾の原住民文化をいろいろと知れて、おいしいものもいっぱい食べた楽しい1日になりました。

人々で大賑わいの、春節前の屏東観光夜市。

寂しい大晦日は承知でいたのに

ついにやって来ました。今日は、台湾では中国暦の大晦日。地元の人たちにとっては、家族で集まる大切な大切な日。しかし、旅人の僕にとってはどうなるのかと、心配な気持ちもありました。お店も全て閉まるというし…。朝はアクと一緒にお寺へお参りをして、お別れ。きっと家族との用事があるだろうに、大晦日の朝までぼくに付き合ってお接待をしてくれたのです。ありがとう。

さあ、出発。町営のバスに乗ってスタート地点へ。バスを降りて少し歩くと、賑やかな市が広がっていました。物色して歩いていると、ぼくの大好きな飯糰(ファントゥアン)という台湾おにぎりの屋台が。お弁当にと喜んで、ふたつ注文。

飯糰というのは、日本の爆弾おにぎりの元ネタなのではないかと思うような、とにかくデカくて、中に何種類もの具材が入っていて、しかもごはんは餅米というボリューム抜群のおにぎり。

市場は、大晦日の買い出しで、晴れやかな忙しさといった雰囲気です。おにぎり屋さんもぼくの注文を握りきったところで売り切れとなり、早々の店じまい。きっとみんな、午前中早々に用事を済ませ、家でお正月の準備をするのでしょう。

街のはずれの河原に腰掛け、おにぎりを食べる。旅人のぼくは、大晦日なんて関係なく今日もひとり。アクに教えてもらった野営場でしんみりと夜を過ごそうではないか。高校生の頃のサッカー部の彼女がいない仲間同士でのクリスマスイブを思い出す始末でした。

おにぎりの具材は、甘辛い削り節、油揚げなど。

今日これからの道のりは、地図を見るにどんどん山岳エリアに入っていくようです。台湾最南端の岬からずっと主にアスファルトの車道ばかりを歩いてきたから、山へ入って行けることにワクワクします。

「おいおい、それなら、始めからトレイルを選べばいいのに」と思いもしますが、やはりそうしない自分がいて、不思議なことです。よくよく考察してみると、「山があるから歩く」ではなくて、「歩きたいから歩く」「目の前の一歩から歩く」という言葉が、この旅のぼくにはしっくりくるようです。目の前の一歩一歩の先に、街あり、山あり、谷あり、大海原あり。現れた場所を、ただ進むだけなのです。

山岳地帯を前に。遠くに切り立った岩肌の山並みが水墨画のように見えました。

やがて、日も陰りはじめる。今晩の目的地までは、あと1時間ちょっと。野営地そばの滝でテントを張って過ごす一夜を想像し、心奮い立たせ、「よし! 最後のひと踏ん張り頑張るぞ」と闊歩していたら、道端でおじいさんに話しかけられました。もちろん中国語なので、何を言っているのか分からないのですが、その身振りから「あなた、歩いて旅しているのですか!?」という感じのことを聞かれていそうです。

とりあえず、「うーん、中国語はわかりません。日本人です。」と日本語で答えると、おじいさんは「あなた、日本人!」と、なんと日本語で応答してくれ、続いて「さあさあ、少しでいいからお茶していきなさいな」と、軒先に招いてくれたのです。

「大晦日なのに、ひょっこりお邪魔してもいいのかな?」という遠慮と「この先あと1時間、野営地に着く前に真っ暗になってしまうぞ」と先を急ぐ思いが巡ります。しかし、やはり地元の人との出会いは何よりも嬉しい旅の醍醐味なので、お言葉に甘えることにしました。

日が暮れゆく軒先でおじいさんとお茶をすすり、昔、夫婦で行ったという日本旅行の写真を見せてもらいながら時間を過ごしました。彼は、日本語で会話できることをとても喜んでいるようでした。

そうこうしていると、次から次へとほかの家族の方々も集まってきます。そしてなんと「あなたも一緒にご飯を食べていきなさいな」と、家の中にまで招待してくれました。最初に話しかけてくれたおじいさんは、なんと、男ばかりの6人兄弟で、仕事で来れなかったひとりを除いては、兄弟全員がそれぞれの妻子や孫を連れての大晦日の晩だったのです。

兄弟と大晦日のご馳走。彼らはみんなそれぞれ片言の日本語を話し、長兄の75歳のお兄さんに至っては、大変流暢な日本語でぼくと会話をしてくれました。

寂しい大晦日は承知でいたのに、大家族の食卓に混ぜてもらい、ご馳走もいただき、さらには日本語で語り尽くす夜になるなんて。せめてものお礼にと馬頭琴を奏でると、とても喜んでくれました。こんな機会に出会うと、「わざわざ楽器を持ってきた甲斐があったな」「出会いに音を紡ぐことが、ぼくの音に栄養や豊かさを加え、響いてくれるのだな」と、改めてしみじみと感じ入るのでした。

夜も更けてきた頃、「きみ、本当に今から滝まで歩いていくの?」と聞かれ、「え、えーと……」とモゴモゴしてしまいました。その様子を見て、「それなら、うちに泊まっていきなさい」と声をかけていただき、一晩の宿までお世話になることに。

こうして迎えた大晦日の夜は、予想とは正反対に、あたたかな家族に囲まれるひとときとなりました。布団に入りながら感謝の気持ちで胸がいっぱいになり、静かに目を閉じたのでした。

新年快樂! 晴れやかな出発

新年の朝です。前日は、夜のうちにほとんどの家族が家に帰ったので、少人数での静かな朝でした。ゆっくりと朝ごはんをいただき、名残惜しくも出発です。

家の方々は道中の食事にと抱えきれないぐらいのたくさんの食料やお菓子を持たせてくれました。その場でバイクを畑へ走らせ、採ってきたばかりのパパイヤにグァバもあります。

ありがたいことこの上ないのですが、言葉通り、受け取れきれないほどの思いです。ぼくのバックパックには入りきりません。担いで歩くには明らかに重すぎる。「この先いっぱい歩くために、食料をたくさん持っていってね」という思いやりでしたが、優しさが詰まりすぎて「重くて歩けない」というまさかの逆転現象でした。

少し悩んで、採れたての果物たちをありがたくいただくことにしました。大きな大きなパパイヤを背負い込み、晴れやかな新年の朝に出発です。

玄関先まで送り出してくれた家族たちに、丁寧にお礼を言って別れました。

とは言いつつも、もうその重さは担いで歩くのはしんどすぎました。さほど歩かぬうちに道に座り込んで、パパイヤをナイフで切って貪ります。すると、なんと、なんと、びっくり! それが、生涯で食べた中で、いちばんおいしいパパイヤだったのです。あふれ出す芳醇な果汁が、身体にじんわりと染み込んでいくのがわかりました。きっと、畑で一番熟れておいしそうなやつを選んで、ぼくに持たせてくれたのでしょう。その優しさが、果汁と一緒に心にも染み込んでいくようでした。

そうそう、この荷物の重さはいつもより多くの食料を携帯しているせいでもあります。実は、「新年はどこもかしこもお店が閉まるよ」と口々に皆が言うもので、アクと会った2日前、スーパーで数日分の食料も買い込んでいたのです。

しかし、新年当日の今日、歩いて抜けた街では、逆に出店が並ぶ賑わいで、いつも以上に食べものに溢れているではありませんか。コンビニだって通常営業! なんなら、出店の屋台のホカホカのご飯を食べたいぐらいでしたが、はち切れんばかりの食料を思って自粛です。正月休み、補給に困ることを心配していたのですが、結果はその逆…。勝手がわからぬとは、このことでした。

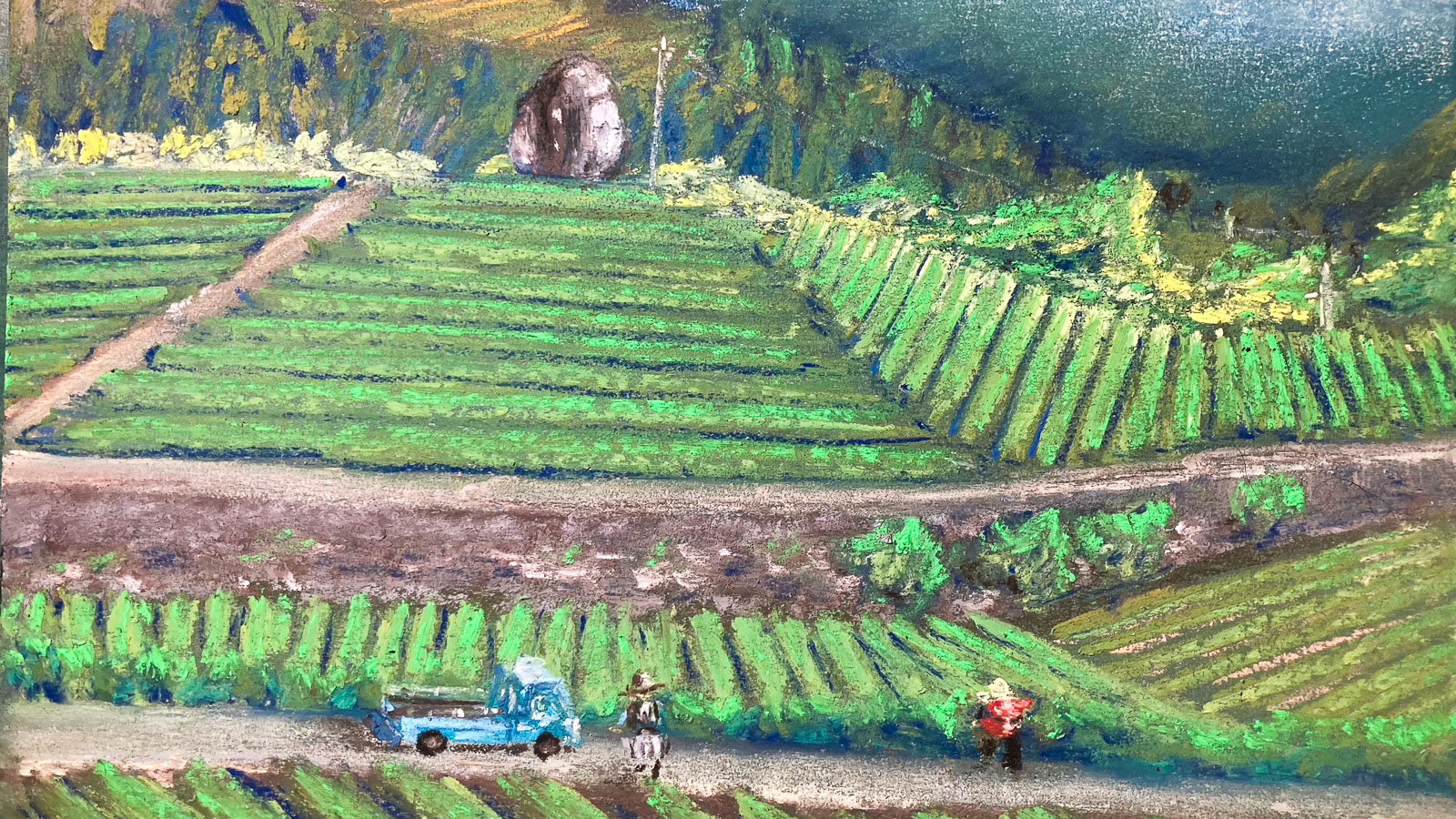

今日も昨日に引き続き、水墨画のような山の景色を見ながら歩き、道中で絵を描きました。

道すがらのお寺や家々の玄関先には、どこも新年の飾り付けがされていて、行き交う人々の様子も晴れやかで、歩いているこちらまで清々しい気分になります。

小さな頃から、この静かだけど華やかなお正月の雰囲気が好きだったものです。

午後は山道を歩いていましたが、地図を見るとこの先はまたしばらく車道歩きになりそうだったので、少し早めですが、通りかかった小川の脇で野営地を探すことにしました。

日が暮れる前の18時には、テントの設営が終了した。

このぐらいの時間に寝床を確保できると、しっかりと日課の夜の瞑想もできる。いつもは疲れすぎていて、せっかく1時間の瞑想をしても寝落ちしてしまうことが多々あるのです。瞑想後は、テントの中で簡単にごはんを食べて、20時に床に着きました。

この日記にもたびたび登場する瞑想についてここで少し説明しますね。ぼくは、「ヴィパッサナー瞑想」をかれこれ20年ほど続けています。ヴィパッサナーは、世界各国に瞑想を学び実践できるセンターやコミュニティがあり、ぼくは2006年にカリフォルニアのヴィパッサナーセンターで行ったのが最初です。日本のセンターは京都と千葉にあり、台湾のセンターにもこの歩き旅の後に行きました。同じ志の現地の人たちと知り合えるのが嬉しく、旅先のセンターでの滞在も、いつも旅の目的のひとつになっています。

日常でも旅先でも、起きてすぐと夜の1日2回、各1時間くらいの瞑想を可能な限り日課にしています。瞑想中はずっと「感覚に反応しない」という練習をするのですが、歩いているときも、この感覚を内観する意識を持つように心がけていると、体の疲れが少なくなる気が…。心身ともに整って、調子がよくなるようです。無自覚な反応が少なくなるおかげと、体に意識を送り続けていることで、体がより自覚して機能するからでしょうか!? ヴィパッサナー瞑想の実践は、まだまだ自己への発見があり、これも面白い旅ですね。

リンさん家族との再会

テントの中で朝の瞑想が終わってから携帯電話を開くと、台東ですっかりお世話になったリンさんの妻・セリーンからメッセージが。「琢哉は今頃どこを歩いているの? もし近くにいるなら、私の実家の正月に遊びに来ない?」という内容です。リンさんとセリーンと最後に会った時に、ぼくがお正月の過ごし方を心配していたのを気にしてくれていたのです。このメッセージをとても嬉しく読みました。

「セリーンの実家はどこなのだろう」と先にGoogle Mapを見てみると、なんと、車でたった15分ほどの距離! ぼくが歩いている様子を、空のどこかから覗いていたのかな?

「びっくりなことに、すぐ近くにいますよ。ぜひ、行かせてください!」と、返信すると、リンさんの実家の台南からの道中でピックアップしてもらうことになり、待ち合わせのお昼まで歩くことにしました。台湾のお正月は、大晦日と元日を夫の実家で過ごして、その後、妻の実家で数日を過ごすというのが習わしのようです。

それにしても、海外の旅先でこんなふうに人とやりとりができるなんて。旅の形もずいぶん変わったものです。思い返せば20数年前、ぼくが20代でバックパッカーをしていた頃は、スマホも地図アプリもありませんでした。こんな便利なものがなくても、あの頃は旅をちゃんとできていた。今、そのことに改めて驚かされます。

ただ同時に「いくら便利なテクノロジーでも、果たしてそれがいいのかな?」そう、つい自問してしまう自分がいます。せっかく海外まで来て、歩いて旅をしているのに、宿や交通手段などを調べるのに必要といえど、テントの中でついつい携帯電話の画面ばっかりを見ていることを、どうしたものかと思うのです。

お昼にリンさん家族と再会できると思うと、いつもはなかなかエンジンがかからない朝の時間も、張り切って歩けました。

待ち合わせ場所について道端に座っていると、1台の車がキュッと止まって車の窓が開くと、そこから笑顔がのぞきました。「はい、ヒッチハイカーさん!」「お久しぶり、元気そうね!」と声がかかり、リンさん家族一同が車から出てきてくれました。ハグをして、再会を喜びます。

ぼくがさっきまで何時間も歩いて北上してきた道を、車であっという間に南下してセリーンの実家に着くと、家の中は大賑わいでした。セリーンは、なんと、女ばかりの6人姉妹ということで、それぞれの夫と子どもたちが勢揃いでした。

子どもにとってはいとこたちが大集合のお正月だ。

セリーンの高校生の甥っ子が「せっかくだから、街のお正月の賑わいを見に行きませんか?」と誘ってくれて、ふたりで繁華街の方まで歩いて行きました。ふたりの会話はここでも英語です。彼は、はにかみながらも上手に楽しそうに英語を話していて、その様子にこちらも嬉しくなりました。

繁華街は、新年の飾り付けと人々で大賑わい。

そのあと、近所の中学校の校庭で、恒例の家族行事であるバスケットボール大会が開かれるということで、ぼくも一緒に参加させてもらうことになりました。性別や年齢、バスケの上手い下手なんて関係なく、親子、兄弟、親戚、とにかく家族ぐるみ、みんなでバスケットボールを楽しみました。

セリーン姉妹と家族たち。

バスケが得意な高校生の息子がお母さんにパス。お母さんがシュート。ゴール! 「やったね!」と親子でハイタッチをし、肩を組んで喜んでいる。こんな家族の情景に、なんとも言えない温かさを感じました。

家に帰って、夕食。たくさんのご馳走を食べた後には、馬頭琴とカリンバの演奏をみなさんに聴いてもらいました。みんな、初めて聴く音に喜んでくれたし、ぼくもそれが嬉しかった。その後は、夜中までトランプ。なんだか、こういうのも懐かしいなと、自分の小さな頃の家族の情景を思い出しました。

日本のぼくの家族は、父母に兄がひとりの小さな家族です。親戚の交流もあまりなかったので、こんな大家族で過ごすのは、初めての経験でした。セリーンの家族に大晦日の男5人兄弟の家族と、大切な家族の輪に入れてもらえたおかげで、家族のあたたかさを身に沁みて感じました。台湾の人々にとって、家族みんなが集まれるお正月は、とても大切な時間なのだと実感したから。

台湾に来てからずっと「台湾の人たちは、なぜこんなにびっくりするぐらい人柄がいいんだろう」と不思議に感じていたのですが、その土壌には、きっとこんな家族仲の良さがあるのだろうと腑に落ちました。家族の中で育まれた思いやりの気持ちが、地域、社会、台湾という国全体にまで広がっているのだろうというのが、ぼくなりの結論です。

セリーンの実家にて、家族の集合写真をパチリ。

セリーンの実家にもう1泊するリンさん家族に甘えて、ぼくももう1泊させてもらいました。翌日はさらにのんびりと、実家らしいお正月気分を味わう1日となりました。

朝は、リンさんの親戚家族に車で近所の大きな森に散歩に連れて行ってもらうことに。毎日、毎日、朝から晩まで歩いているけれど、なんだかんだ車道のアスファルトの上を歩くことがほとんどなので、森の木々の中、土の上を歩くことがとても気持ちよく感じました。

アスファルトと森の土。歩くことの体感として、こんなにも違うのかと驚きました。

セリーンの親戚の自然好きな大学生の女の子が、森を思いのままに歩きたい自分の気持ちを脇に置いて、手術したばかりのお母さんを労りながらずっと付き添って歩いている姿がとても印象的でした。この数日ずっと、台湾の家族の絆の強さを垣間見させてもらい、「家族とはいいものだ」という思いが、ぼくの心に強く響いています。

この日の午後も、家族みんなでバスケットボールをしました。すでに帰ってしまった家族も多く、メンバーがだいぶ少なく寂しく感じました。遊び尽くしてお腹ぺこぺこで家に帰ってきたら、セリーンのお母さんが晩ご飯を作って待ってくれていて、ぼくは、それこそ部活帰りの中高生のように、遠慮なくお腹いっぱい食べさせてもらいました。はあ、実家はいいねぇ。

タロ芋の街で

お正月休みも、おしまい。リンさん家族も台東まで戻ると言うし、ぼくもまた歩き旅に戻ります。

ぼくが2日前に歩いていた高雄市の甲仙(ジャーシェン)という小さな町まで送ってくれるため、朝はリンさんが車で迎えにきてくれました。親切に朝ごはんにスプラウツと生野菜がたっぷり入った台湾風サンドイッチまで用意してくれ、「わざわざぼくの好みを考えて選んできてくれたんだな」と思い頬張ると、さらにおいしく感じられました。

甲仙はどうやらタロ芋の産地のようで、「タロ芋アイスクリーム」などタロ芋を使ったグルメやスイーツの看板で通りが溢れかえり、それら目当てと思われる観光客でかなり賑わっていました。

タロ芋そのものも立派なサイズで、さすが、台湾有数のタロイモの産地。

せっかくなので、お別れ前にぼくとリンさんも、タロ芋アイスを小さなテーブルで向き合って一緒に食べました。中年男性ふたりでアイスを食べている姿を客観視し、愉快な気持ちになります。アイスを食べることよりも、このシーンを作るためにアイスを手にしているような。こんなちょっとしたクスッとした瞬間が、ずっと大切な記憶として残っていくのだと思います。

身ひとつシンプルに歩いて旅しているおかげで、そんな小さな瞬間瞬間に出会えているとも感じるのでした。

タロ芋アイスを食べながらちょっとおどけて見せるリンさん。

ついに、名残惜しくもリンさんともお別れです。きっと今回の台湾滞在中にはもう会えるチャンスがないので、いつかどこかでの再会を願っての別れ。またぜひ、一緒に時間を過ごしたいと願いました。

こんな別れの時は、いつだって残される方が寂しいと思います。次の冒険へ向かって去って行くだけの立場の方が、よほど気が楽です。ぼくはいつも、去っていくばかりの旅人でしたが、近年は残される方の寂しさも感じるようになってきました。

リンさんの車が走り去って行くのを見送ってから、いざ出発、歩き出す。別れを寂しく思いますが、ぼくも旅の途中でよかった。場所に残った残り香に想いを寄せることなく、次に向かって進んで行けるもの。

「タロ芋街」を出ると、道は、山々の深い谷の中へと続いています。2日間の休息のおかげか、いつもよりもよく歩けました。

道中、台湾の桜(かな?)が、晴れた蒼い空に見事に咲いていた。 春の陽気が、山々に宿り始めています。

日が暮れ始めると、今晩の寝床が気になり始めます。旅の中で、いつもいちばん不安になる時間帯です。この日は川原で野営することに決めました。

茂みを掻き分け、降りて行った川原はごろごろと大きな石ばかりで、良いテントの設営場所が見つからずなかなか手こずりました。真っ暗になり、ほどほどの平らな場所に落ち着くことにし、荷物を下ろしてタープを張ります。

床のないタープだけなので、地面に直接マットをひいて寢るのですが、このフロアレスのタープ泊についていつも面白く思うことがあります。たとえ、今晩のように、寢床に最適な場所を見つけられなくても、そこにタープを張って空間を区切り、幕の下に腰をおろせば「住めば都」のごとく、そこに自分が適応していくのです。

自分が場所に適応していく力と、場所からも受け入れられていくような、双方向の不思議な親和性がある気がします。床がない分、地面をよりダイレクトに感じながら時間を過ごせるからこそでしょう。言わば、地面と仲良くなれる感じです。1晩も過ごせば、大地と自分の一体感は確かなものになります。

今夜も、背中越しに大地のぬくもりを感じながら、目を瞑る。

そして、明日からは、眼前にそびえ立つ、阿里山山脈へと入っていく。