世界60ヶ国以上を旅してきた旅人、馬頭琴やカリンバを奏でる音楽家、ローフードやベジタリアン料理の研究家、パステル画家など様々な顔を持ち、現在は高知県の四万十川のほとりで自給自足やセルフビルドの暮らしを送る佐々琢哉さん。そんな彼が、旅歴25年にしてUL化。軽くなった荷物で、2024年に台湾を2ヶ月かけて歩いて旅をしました。

歩き旅だからこそ出会えた台湾の様々な人々や暮らしをめぐる彼のエピソードは大変興味深く、またそんな彼がUL化したら、一体どんなことを感じて、どんなことが起こるんだろう? それが知りたくて、この山と道JOURNALへの寄稿をお願いしました。

今回も、すっかり「台湾歩き旅あるある」になってきた、道中で出会うたくさんの人からの親切に触れる佐々さん。自分のコップに溢れてしまうほどの優しさと、次々にいただくたくさんのお土産をバックパックに背負って歩き続けます。そしてなんと、奇跡的に念願だった台湾原住民族のお祭りに遭遇し……。

まるで物語の中を旅しているような佐々さんの道中に、今回もお付き合いください。

犬にガブっと噛まれる

台湾縦断の歩き旅、11日目の朝。川原の泥砂の上で目が覚める。きっと、普段なら「よくも、まあ、こんなところで寝るものだ」と、自分自身でも思うことだろうに。すっかり旅モードで、普段と感覚が随分と変化してきているようです。環境に対する許容度が広がってきているようだ。こんなにも、お天道様の下を朝から晩まで歩いて、野宿しているのだもの。その結果、自分と外の世界との境界線が曖昧になってきているのを感じます。そう、馬で旅をした、1年間のテント生活のあの頃の感覚を思い出しています。

日もだいぶ昇ってきた、さあ、出発だ。

切り立った岩肌の山を拝みながら、川沿いの道を、北へ北へと歩いていく。そして、道は、山奥深くへと。

地図を見ると、これから日本でも有名なお茶どころである阿里山(ありしゃん)の山岳エリアに入って行くようです。道すがらの村々では、台湾原住民族の壁画をよく見かけました。どうやらこの山岳エリアは原住民族が住まう地域でもあるようです。

ちょうど、昼時に村を通りかかったので、食堂に入ることにしました。通り沿いの店に入ると、優しそうな女店主がメニューを持ってきてくれます。メニューに記載されている「便當」の文字を指して「これはなんですか?」と質問すると、「セットメニューのお弁当よ。いろいろなおかずが食べられるわよ」と教えてくれます。ぼくは、「おお、定食ってことかな? こんないいものがあったのか!」と喜んで、こちらを頼むことにしました。

南沙魯の村を通過。

しばらくして、お盆に乗って出てきたご飯はまさに定食。ひとりご飯でもいろいろな品目を食べれる嬉しさに、「ああ、これをもっと早く知っていたかったよー」と思いながら、喜び勇んで食べた。

お腹が満たされると、元気が出る! おばちゃんもぼくがモリモリ食べているのを見て嬉しそう。少しだったけど、地元の人とお話しできたことも元気につながりました。

人と触れ合えることの不思議さは

旅でより感じるものです

誰かのひと言、誰かの笑顔に

びっくりするくらいの元気をもらえるのです

思い出すのは、四国のお遍路を歩いていた時のこと。夕焼けの海沿いの長い、長い、下り坂。そこに自転車で通りすがった下校時の女子高生がひと言「がんばってくださいね」と声をかけてくれました。1日の疲れに下を向いてトボトボと歩いていたぼくは、はっとして顔を上げ「ありがとうございます」と笑顔で返しました。

この短いやりとりに、なにか、心のギュッとしていたものが解けた感覚となったのです。そのまま自転車で走り去っていく彼女の後ろ姿を見ながら、「よし、がんばって歩くぞ!」と見違えるように元気になっていた自分がいたのでした。

目の前一面に茶畑が広がる。

午後には、まさに茶畑の中を縫って歩きました。お茶ばかりか、珈琲の木もよく見かけました。「お茶の木と珈琲の木の植生は似ているのかな? そしたら、四万十の我が家周辺にもお茶の木がたくさんあるので、コーヒーの木も育つのかな?」などと思いながら歩きます。

コーヒーの実もたくさん成っていた。

途中、お茶農園のカフェがあったので、立ち寄ってみることにしました。

そこで、なんと、犬に噛まれてしまったのです。

全くに、ぼくの不注意でした。犬が足元に集まってきていたのに、出迎えてくれたお店の人と話す方に意識を取られ、犬の目の前でトレッキングポールをカツンっとついてしまいました。それに犬が驚き、ぼくの足首をガブっと噛んでしまったようです。

思いがけぬ出来事に、飼い主は本当に申し訳なさそうにしていたけど、犬好きのぼくとしては、飼い主に怒られる犬を見るのも可哀想だったし、ひたすらに謝ってくれるお店の家族の人たちにも申し訳なくて、「大丈夫、大丈夫」とジェスチャーで必死で答えるのでした。念入りに消毒してくれたので、きっと大丈夫!「狂犬病の注射も打っている」とも、言っていましたし。

仕舞いには「お詫びに」と、こちらの農園のお茶をたくさんいただいてしまいました(このお茶がとてもおいしくて、水出しもできて、その後の歩き旅にとてもありがたかったです)。最後まで本当に申し訳なさそうにしていたお店の家族にお別れを告げて、歩き出します。

まあ、痛いけど、歩ける。歩けるなら、問題なし。その晩に気づいたのだけど、瞑想時にあぐらをかいた時に足首の傷がちょうど組んだもう片方の足や地面に当たるのが痛くて、しばらくはあぐらをかいて瞑想できないのが困ったなー、と思ったぐらいのものでした。

夕方には、椰子の森の中を歩いていました。人里離れたここなら、安心してテントを張れるだろう。いい塩梅の平らで柔らかい地面を見つけました。良い寝床を見つけられると、とても安心するものです。それだけで、なんだか、誰に向けてかわからないけど、感謝の気持ちになります。昨晩が、あまり良いテント場でなかっただけにね。

今日もよく歩いた。犬に噛まれた足が、実のところ痛いのだけど…。

コップに溢れんばかりの親切

森の中での気持ち良い目覚め。テントを畳んでパッキングを済ませたところで、誰も気にせず大きな声を出せそうな気持ちの良い山の中だったので、せっかくだからと、折りたたみ椅子を広げて腰掛け、馬頭琴を弾き、大きな声で歌いました。バスキングができたらいいなと思って道中に手に入れたこの椅子も、結局、活躍の場がないままだったしね。しかし、椅子はやはり重いので、手放そうかと考え中…。はあ、久々に、朝一番に大声を出して歌えて、気持ち良かったです。

山から村に下りてきて通りかかった売店で、バナナなどの食料を調達。ここは宿もやっているようで、宿泊客の台湾人の若い青年と女将の女性とお話をしました。

この女性は絵を描くのが好きだと言って、絵をいろいろと見せてくれました。素朴な良い絵でした。日本人のぼくにはない感性や、筆のタッチに関心がいきます。ぼくもここ数年で絵を描くようになったのですが、その副産物として絵を鑑賞することへの興味も広がりました。絵を描くというひとつの行為を能動的にやり出したことで、人生の楽しみがずいぶんと増えたのです。

女性と彼女が描いた絵たち。

なんだか小1時間ほどもお話していたら、結局、お茶にお菓子など、売店で購入した食料品よりも多くのものを振る舞ってもらいました。お礼にと、馬頭琴の演奏で唄を歌ったら、ふたりともとても喜んでくれました。朝に森で発声練習をしといて良かったよ。

青年が、「もう出発しなきゃ」と言ってバイクに荷を乗せ始めたので、ぼくも出発することにします。いろいろな人と出会っては立ち止まるぼくの台湾歩き旅は、なかなかに前に進まないことばかり。だけど人と出会い、交流できることに喜びを感じています。どこかに辿り着けなくてもいいじゃないか。その時の出会いを大切にする、こんなゆとりある旅が好きだなぁ、と感じています。

この日の残りの道はアップダウンの激しい行程でした。山からの見晴らしの良いポイントにて、手放そうかと思いながらもずっと担いで歩いている椅子に座って休憩。

せっかくだからと、椅子の活用だ。

その後は、黙々と歩き、やっとこさ歩くモードに集中してきたと思ったら、なんともまあ、お昼ご飯もまた、道すがらの地元の人たちの集まりに呼んでもらうことになったのです。それは、山の中にポツンとあった店先に「有機野菜」と書かれた直売野菜があったので、「生野菜たべたーい。しかも、有機ー!︎」と思って、「これ買えますか?」と、お店の中で会食している人たちに向かって大声で尋ねたら出てきてくれて、「もちろん買えるけど、お腹空いているんだったら、お昼ご飯を私たちと一緒に食べていかない? ご馳走がありすぎて余るぐらいだし」と、みんなの食事の輪の中に誘ってもらったのです。

もう、すっかりお言葉に甘えて言われるがままに席に着くと、目の前にはたいそうなご馳走が並んでいました。説明を聞くと、近隣の山菜や川の幸、自分たちが有機で育てた野菜たちだというのです。なかには日本語を上手に話せる人もいて、びっくり。ぼくは、ここでもお礼に馬頭琴の演奏をしました。みんな喜んでくれました。今日は、人前で歌う機会がたくさんあって嬉しい。

みんなとても良い人たちで、お別れが名残惜しいぐらいです。別れ際には、買った野菜の何倍ものお土産を持たせてくれました。もう「台湾歩き旅・あるある」で、台湾のみなさんが与えてくれる気持ちが寛大すぎて、いただいたものを担いで歩くのが重すぎるのが悩み…。

最後には、店先までみんな揃って、お見送りをしてくれた。

さあ、満たされたお腹をさすりながらまた歩き出します。今日は、ずいぶんと道草を食ってしまったぞ。これも、歩き旅だからこその出会いです。自分に「午後は気合を入れて歩こう!」と言い聞かせ、気を引き締めます。地図を見ると、これからもっともっと山奥に入っていくので、あまりのんびりしていられないと今更ながらに自覚し、焦り始めます。

夕方にある集落に着き、野宿するために少し集落から外れた山の中まで頑張って歩きたいなと思いながら、グーグルマップの案内通りに進んでいくと、大きな公園のゲートの前で行き止まりとなってしまいました。

入場ゲートの女性に地図を見せながら、「ここを歩いて抜けたいのですが」と説明すると、「もう公園は閉まる時間ですし…」と困った様子。そうしていたら、男性の年配スタッフが出てきて、「確かに、その道は、この先にある。しかし、そこは、遠いぞ。いまから行くのか? それは、君の決断次第だ」と言われ、なんだか映画の中の長老のセリフみたいだなと思いながら、「もし、今からでも行っていいのなら、行きたいです」と告げると、「では、行け」と返答をもらいました。

もし、ここの公園を抜けることができなかったら、ものすごく遠まわりをしないといけなくなりそうだったので、良かった…。「入園料を払います」と言うと、「歩いて抜けるだけなのだろ。払わなくていいぞ」と言ってもらいました。そして、「あっちに向かって歩いて、吊り橋を渡っていきなさい」と道案内をしてもらいました。

この吊り橋を渡っていく。

教えてもらった吊り橋までは、いろいろな建物や売店があって、まさにアミューズメントパークといった様子。吊り橋を渡ったところからは、山道となっていて、その先は吊り橋を何本も渡って歩きます。もう薄暗く、心配な気持ちもありながら、久々にコンクリートの車道から解放されて、土の上、木々の中を歩ける喜びを感じていました。

遠くで、夕焼けの空に、猿の群れや他の獣の鳴き声がずっとしていた。

キャンプが禁止されている指定の公園内では野宿をしないように気をつけていたので、どうにか公園を抜けられるように、疲れていたけど小走りで薄暗い山道を進んでいきました。ずっと上り道でしんどかった。

公園の境界線を越えたあたりに東屋を見つけます。清潔で感じの良い場所だったので、もう疲れ果てていたこともあり、東屋の下に寝袋だけパッと広げて寝させてもらうことにしました。

深い森に囲まれて、深い眠りに就いた夜でした。

朝の暗がりのなか瞑想

瞑想が終わった頃に、日が昇ってきた

パッキングを済ませ、出発

一泊お世話になった展望台から

眼下の谷を見下ろす

昨日は、夕暮れから山の中に入って歩いたものだったが、随分と登ってきたことを確認する。

朝一番に森の中を歩くのは気持ち良いものだ。竹藪の木漏れ日の中を歩く。そのうちに、足元は大きな岩盤となりました。これだけの大きな岩の上を歩くのは、日常ではなかなかにない体験です。

木漏れ日の指す朝の竹藪を歩く。

柔らかな土の上を歩く心地良さとも、また違う。足の裏に感じるその硬さに、体のコアと地球のコアが響き合っている。岩から足裏へ。足裏からのいつもと違う振動に、いつもと違う体の部位が刺激されています。その様子を感じていると、歩く地面の多様性も日々の暮らしに必要な気がしました。

トレイルから少し外れたところに大きな岩肌を見つけたので、散策してみる。

岩肌の亀裂から咲いていた、小さなお花。

ご機嫌で山中を歩いていると、向こうから山歩きの格好をした一団とすれ違いました。お互いに溌剌とした笑顔で挨拶を交わします。山歩きの挨拶は、なんとも気持ちの良いものだ。それは、挨拶をする相手がいればこそのことだなぁと、この歩き旅で初となる他のハイカーとの出会いに、改めて実感しました。

挨拶に続いて、立ち止まり、会話をしました。どうやら、この一団は台湾のいろいろな場所から集まった山歩き同好会の皆さまのようだ。ぼくが日本人だとわかると「日本のアルプスに登ったことあるよ」「今年は熊野古道を歩きに行く計画を立てているよ」と、いろいろなお話をしてくれました。

どうやら、台湾の山好きの人たちは日本にもよく歩きに行っているようです。そして、飴玉をくれたり「一緒に写真を撮りましょう」と言って、みんなで記念撮影をしました。

おかげで、貴重な自分の歩き姿の写真が記念として残った(自分では、あまり自分のことを写真に写そうとは思わないからね)。

別れ際に、「台中にくる機会があったら、ぜひ連絡してくださいね!」と連絡先をくれた女性がいました。歩き旅を終えて台中に行った際に、言葉の通りに連絡をしてみると、とてもとても歓迎してくれて、台中での楽しい数日を一緒に過ごさせてもらったのです。日本に帰ってきた今でも連絡を取り合っていて、旅でこうした出会いが生まれるのは本当に嬉しく、人生の財産になります。

台湾では、僕の受け取れるコップに溢れんばかりの親切をもらいました。その親切に対するぼくの感謝の気持ちもコップから溢れんばかりでした。すると、どうでしょう。その溢れた気持ちを使って、誰か他の人にも親切したくなっている自分がいたのです。そう、台湾を旅した結果、ぼくも、他者への優しい気持ちで溢れていました。そうか、こうして、親切の心が巡って循環していくのかな。これが、台湾という国なのかな、と心の深いところで感じていく日々です。

いっときの談笑の後に、一団のみなさんとお別れして、それぞれ逆方向に歩いていきます。先程の賑やかさから、また急にひとりの静かな道へと戻ります。ぼくはいつもひとりで旅に出るのだけど、仲間と旅するのはどんな感じかな? 「それも楽しそう」と思えてきた、今日この頃。それも、台湾で、人の暖かさをたくさん感じたからです。

台湾原住民族の祭りとの遭遇

道は、山の峰を超え、車道へと戻り、また人の暮らしの気配がする場所へと下りてきました。車道沿いに、春爛漫と花が咲いています。

日本では見かけない花々に異国を感じ、台湾の春の装いを感じる。

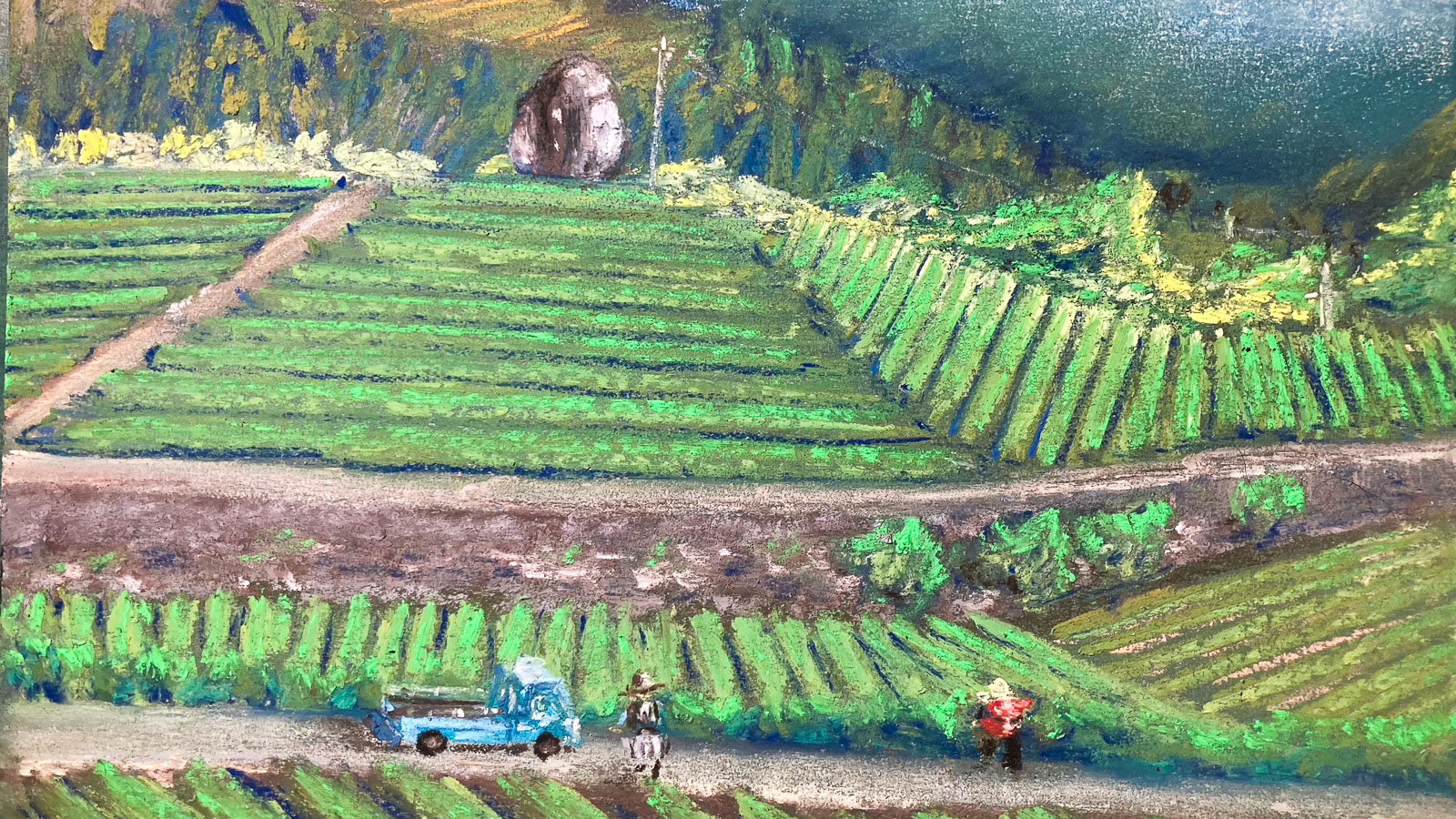

朝の谷には茶畑が、光っています。まだ、春の午前中の淡い光の中、野に、山に、人々が働く姿が美しい。この目に映る景色も、この土地の先人たちが作り上げてきたもの。旅をして、そこの地元の暮らしの景色に出会うと、その先に思いを巡らして過去をも旅している気持ちになります。

朝の茶畑で働く人々の姿が美しかった。原生林のような手付かずの自然の景色もこころ惹かれますが、人々の暮らしの営みから紡がれた景色にもこころ惹かれます。この景色を見てこころが動いた感触を絵にしたいと、日本に帰ってからこの写真を見ながら描いたのが今回の表紙のイラストです。

地図を見るに、本日の行程も、なかなかに長そう。勝手気ままな野宿旅なのだから、別に、その日1日がどこで終わっても良いのだけど、気合いを入れて頑張って歩けば、夜にはご飯屋さんのある集落に辿り着けそうだということを発見! よし、今日はこの村を目指して歩こう! おいしいご飯を食べたくて頑張る気持ちが湧いてきます。だって、頑張って歩いた後のご飯は、なによりのご馳走だもの。

だんだんと暗くなってきました。普段だったらもう寝床を探していただろうに。しかし、今日は目的地を設定していたので、暗くなってきてからさらにギアを入れて速く歩きます。これぞ、火事場のクソ力⁉︎

もう、真っ暗になって、クタクタになりながら、なんとか目標としていた村に到着することができました。薄暗がりの村を歩いて抜けていくと、どうやらここはちょっとした観光地のようです。何故か、こんな山奥に、ぼく以外の外国の人たちの姿もちらほら見かけます。それに、台湾人観光客の様子も。何かあるのかな?

閉店間近のご飯屋さんに滑り込み、念願の夕食にありつけました。食べ終わってホッとしながらも、「今晩の寝床を探さなきゃな」と思っていたら、お店の人が話しかけてくれました。

「お祭りを見にきたの?」と聞かれたので、「いや、歩いて旅しているところです。今晩、たまたまこの村を通り過ぎただけだけど、何かお祭りがあるの?」と答えると、「あなたはとてもラッキーね。今晩は、この村の大きなお祭りの最終日なのよ」と教えてくれました。

そういえば、ご飯屋さんまで歩いてくる途中に歌声が聞こえてきたので、その声を辿っていくと広場に到着し、4〜5人の人たちが民族衣装を纏い、手を繋いで踊っていました。もしかしたら、あれのことかな? 数人しかいなかったから、練習か何かで、お祭りとは思わなかったや、と思いながらも、「広場でやっているやつですか?」と聞き返すと、「そうよ」と教えてくれました。

これから寝床も探さなきゃだし、引き返そうかどうしようかと迷ったけど、気になっているくらいだったら、もう一度覗きに行ってみようと、広場へと引き返しました(あ、こんな臨機応変に決断できるのも、つくづく荷物が軽いおかげです。荷物が重かったら、こんな1日中歩いて疲れ果てた状態から引き返そうなんて思わないものね。荷物が軽くて良かったよ)。

遠くから聞こえてくる歌声

何か、壮大なものが空気中に振動している

そして、

広場に着いた時のその光景は、

先ほどのものとは一変していた

何十人もの人たちが手を繋ぎ、幾重もの輪になって

歌い、踊っていたのです

そこには、ぼくが、台湾の先住民の音楽に興味を持った頃から「いつか目にすることができたら」と憧れていた光景がありました。その光景を目にして、その歌声を耳にして、ブワーッと、鳥肌に襲われます。

広場に再び引き返して見た光景は、先ほどのものとは一変していた。

ぼくの大好きなCDに『David Darling &The Wulu Bunun / Mudanin Kata』という、アメリカ人チェロ奏者デヴィッド・ダーリングと台湾先住民族のブヌン族の八部合音ハーモニーの歌声による作品があります。このCDに収められた台湾先住民族の圧倒的な音の世界に触れてからというもの、いつか、生でこの歌声を聴いてみたいとずっと思っていました。その思いは今回の旅で叶い、いわゆるツーリストセンターのような場所でパフォーマンスとしての歌と踊りを、2度も訪れ体感し、生の歌声に感動していました。しかし、今、目前に広がっているこの光景は、一族と土地と繋がった儀式であり、そこに充填されていくエネルギーは今までにぼくが見たものとはまったくに違うものだったのです。

長老たちから小さな赤子、家族総出で村人たち一同が集まったその場所は、とても暖かな空気に満ちていました。長老として皆から敬われていたグランドマザーは、見惚れるほどにきれいな民族衣装を身に纏っていました。きっとこの日のために、一番のお召し物に袖を通したのでしょう。母の腕に抱かれた赤子も、伝統的な装いをしていました。

この光景に圧倒されている心の片隅に、「そろそろ寝床を探しに行かなければ」と心配している自分がいるのを知りながらも、結局、夜が更けるまでそこに留まってしまいました。この圧倒的な空気をずっと感じていたかったのです。そして、ついに、歌と踊りが止み、その輪が解かれたのを見届け、最後は、「このままだと、もう朝になってしまう。一睡もできずに、明日歩けなくなってしまうぞ」と自分に言い聞かせ、その広場を離れました。

お祭りは深夜まで続いた。

暗闇にヘッドライトをつけて歩き、村から谷の向こう側への吊り橋を渡り、山の中腹に東屋を見つけ、そこのベンチに寝袋を広げ横になりました。もうすぐ東の空が、闇から青くなってきやしないかと思いながらも、ちょっとでも寝ておかなければと、目を瞑りました。しかし、歩いて旅した先で思わぬ宝物を見つけてしまったようなあの光景が、瞼の裏に浮かぶばかりで、なかなか眠りにつくことができませんでした…。

後日、このお祭りのことを調べてみると、嘉義県阿里山の先住民族ツォウ族に伝わる神聖な祭り、マヤスビ祭ということです。この祭りは、行政院文化建設委員会(文建会)により「国家重要民俗(日本の重要無形民俗文化財に相当)」にも指定されているそうです。このような祭りに偶然にも出くわすことができたなんて、なんて幸運なことだったのかと、今更ながらに思います。

外国人や台湾人の観光客の姿を村の通りで目にしていて、「こんな山奥の村で、どうしてだろう?」と不思議に思っていたのですが、皆さん、この祭りを見るためにここを訪れていたのですね。

朝の食堂に集っていた人生

東屋のベンチに広げた寝袋をバックパックに詰め、パッと出発。テントも広げず屋根の下で寝ると、テントを仕舞う手間が省けるのはもちろんですが、ギアが夜露に濡れていないので、朝のパッキングがとても楽です。人里離れた場所とはいえ、公共の場所で勝手に寝て申し訳ない気持ちもあったので、人が来る前に痕跡を残さずに出発します。

朝一番の光の中を木々を抜け山道を登っていくと、車道に出て、しばらくすると集落に到着しました。道沿いに、地元の人たちの食堂があったので、朝食が食べれるか中を覗いてみます。すると、そこはドラム缶の炉端に地元の年配の方々が集まった、なんとも趣のある場所でした。こんな、地元の人々の日常を垣間見れる場所に出会えると、心が踊ってしまいます。

いつもの日常では朝ごはんを食べないのですが、旅に出ると異国の食文化に興味をそそられて、ついつい朝から喜び勇んで食べてしまいます。さらには、朝・昼・晩の中で、簡素な朝ご飯のメニューが一番好きなことが多いのが、厄介です。

朝ご飯を堪能していると、地元の人たちが次々と「おはよう」と、日本語で挨拶をしてくれました。台湾の田舎に行けば行くほど、人々に日本統治時代の名残が強く残っていることを感じました。

その地元の人々の中に、日本語をお話しできる80代ぐらいの男性がいて、いろいろな思い出話をしてくれました。そのおじいちゃんの昔を懐かしむ瞳が、とても印象的でした。

おじいちゃんと話し込んでいると、とても素敵に着飾った70代くらいの貴婦人もやってきて、ぼくたちの話の輪に加わりました。この女性は日本に嫁ぎ、その後、何年も東京やニューヨークに住んでいたというお話を、とてもとても流暢な日本語で話してくれました。こんな台湾の山奥の小さな村の少女が、日本に渡り、恋をして、結婚して、子供ができてニューヨークにまで渡り、そして老後にまた自分の村に帰ってきたというのです。話を聞きながら、運命の不思議さに満ちたひとりの人生の物語に魅了されました。

結局、その食堂に数時間ほどいただろうか。地元の人々に紛れてとても楽しい時間になりました。

原生林の森の浄化作用

さあ、歩き始める。

ここ数日、遠く、遠くに見えていた山並み。その山の中腹に、まるで龍が飛来しているかのように横切って走る道。地図を見ると、まさかと思って見上げていたあの途方もない道へと登っていき、そこから道沿いを東に辿って阿里山国立公園へと目指すのが、今日のルートのようです。

あの道を目指し、急な、急な、坂道をひたすらに登っていく。

なんとも言えない急な上り坂をひたすらに上っていくと、やっとの思いで、大きな車道にぶつかりました。どうやら、何日も前から見上げていたあの道に出くわしたようです。そこはちょうどバス停と売店のある場所だったので、売店の名物の手作りお饅頭を買って、腹ごしらえをします。

お饅頭をバックパックに担いでいたレタスを巻いて食べたらおいしかった。生野菜が嬉しい。

さあ、先を目指そう。いつもなら、勝手気ままに行けるところまで歩いて、暗くなったら適当に寝るのだけど、今日はちゃんと計画を立てて歩かないといけないのです。

なぜなら、国立公園を抜けて歩くので入場時間が限られているのと、国立公園内では指定地以外でのキャンプが禁じられているから、暗くなる前に広大な公園の規制エリアを抜けておかなければいけないからです。

そう考えると、国立公園までのこの車道をずっと歩いていたら、どうにも間に合わなさそうです。そこで「臨機応変さも大事だよ!」と、自分に言い聞かせ、目の前に停まった国立公園行きのバスに飛び乗ることにしました。

いざ国立公園に着くと入場ゲートで、どうやってここまできたかの証明書としてバスチケットを見せなければいけなかったので、結果、バスで来てよかったようです。「歩いてここまでやってきました」と言っていたら、どんな対応になっていたのかな!?おかげで時間にゆとりができたので、国立公園内をゆっくりと散策することができたのも、嬉しかったです。ナイス判断!

公園を歩いていると、昨晩のお祭の広場で仲良くなったカリフォルニアの女子とその友達と遭遇。まさか、ここでまた再会できるとは思っていなかったので、お互いにとても喜びました。

そのまま、3人で公園を散策。大きな大きな樹々の原生林の中を歩きます。すると、まるでお風呂に入って石鹸で体を洗ったかのような爽快な気持ちになりました。実際に、汗ばんで気になっていたベタつきや匂いもなくなって、肌がさらりとしています。

これまで川の水など、生きている水で洗濯したり体を洗うと、石鹸でも落ちない汚れがきれいになるな、とは経験から思っていたことだけど、空気でもこのような浄化作用を感じたのは初めてのことで、とても驚きました。

そういえば、シベリアで下草の小さな花々が咲き乱れた原生林の森を歩いた時も、まるで花粉の混ざった森の空気が最高の栄養のように体を満たし、びっくりするぐらい元気になったことを思い出しました。

一緒に散策を楽しんだカリフォルニアからやってきた女子。

公園の散策をもっと楽しみたかったが、そろそろ先を目指さねばと、女子2人とお別れ。

「ほんとにそれだけの荷物で旅をしているのね。今晩はどこで寝るのかしら? 昨晩もちゃんと寝床を見つけられた? どこへでも気ままに歩いて、寝て、ほんと自由で楽しそうだわ。引き続き無事に、良い旅を!」

と、出発前のぼくの立ち姿を改めて眺めながら、感想とお別れの言葉をくれました。

さあ、急がねば。今日中に国立公園を抜けて歩くのだ。バックパックの肩紐を締め直し、急足で歩きだします。

しばらくは、国立公園内をトレッキングしてる人たちとすれ違っていたけれど、スマホのアプリのより詳しい山歩き用の地図に沿って国立公園のメインのトレイルから道を外れたところで、もう誰とも会わなくなりました。ここから先は昔の道のようで、もうほとんど人に使われていない様子でした。

地図に従ってこの道を出たらとりあえずは国立公園を抜けたので、ひと安心。

峰を超えたあたりから、長らく人が歩いていないことを証明するように、さらにうっそうとしてきました。藪漕ぎをしながら、道をどんどんと谷へ降りていきます。どうやら、阿里山の逆側の斜面を下っているようです。このまま谷底まで下りていったら、テントを張れる平地を見つけられるだろうか、今晩の寝床の心配がよぎります。もしハンモックを持っていたら、こんな地形でも寝床を確保できて、それも楽しそうだ。

阿里山国立公園へと登ってきた山の逆斜面の急な谷を降っていきます。テントを張れそうな平地はどこにもなさそうだ…。

徐々に、原生林の森から、植林の伐採地が現れてきました。人の仕事の痕跡に、人里が近くなってきていることを予測します。夕刻には、茶畑があるエリアまでやってきました。

よかった、よかった。心配していた今日の行程を歩き切ることができました。しばし、テントの設営場所を探したけど、なかなか良い場所が見つからず、結局、茶畑の隅っこに隠れてテントを張らせてもらいました。圧巻の景色の中を歩いた1日でした。