世界60ヶ国以上を旅してきた旅人、馬頭琴やカリンバを奏でる音楽家、ローフードやベジタリアン料理の研究家、パステル画家など様々な顔を持ち、現在は高知県の四万十川のほとりで自給自足やセルフビルドの暮らしを送る佐々琢哉さん。そんな彼が、旅歴25年にしてUL化。軽くなった荷物で、2024年に台湾を2ヶ月かけて歩いて旅をしました。

歩き旅だからこそ出会えた台湾の様々な人々や暮らしをめぐる彼のエピソードは大変興味深く、またそんな彼がUL化したら、一体どんなことを感じて、どんなことが起こるんだろう? それが知りたくて、この山と道JOURNALへの寄稿をお願いしました。

台湾到着から2週間で、さまざまな人と出会い、さまざまな場所に足を運んだ佐々さん。その中で、ついに台湾山岳部を縦断する「宝の地図」を発見。その出発点となる台湾最南端の鵝鑾鼻岬へ向かうことに。遂に「台湾歩き旅」が本格的に始まります!

宝の地図の発見

台湾に来て2週間が経ちました。台北で人と繋がり、台東を起点に島や山にも行って、いよいよ台湾の旅の目的だった「歩き旅」のスタートです。その前に、歩くルートをどのように見つけたのかを伝えておきますね。

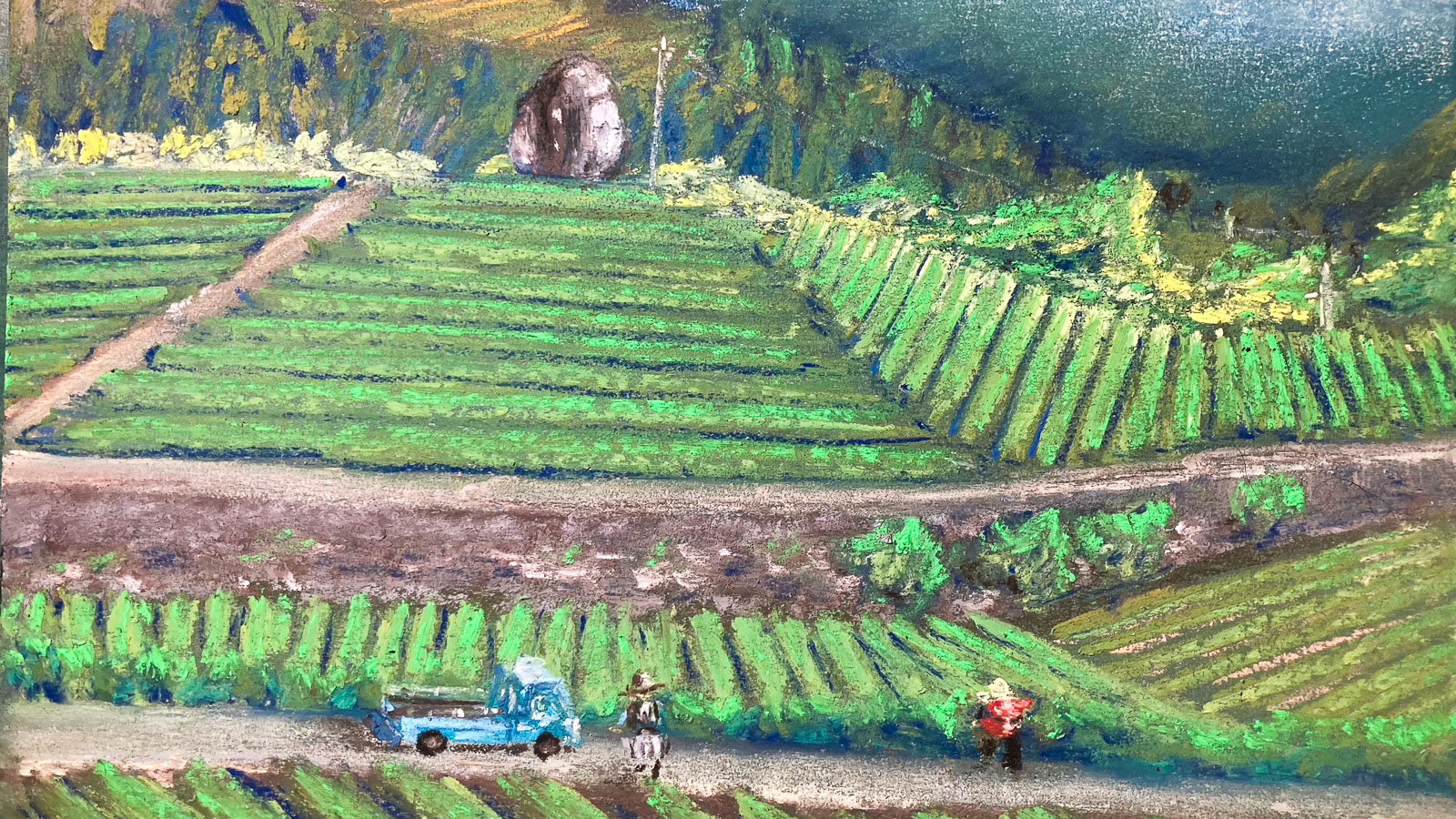

#3の最後で、中学校での演奏会で出会ったルースから旅の地図を託されたと匂わせていましたが、後日、彼女と再会した時に「琢哉、台湾を歩いて縦断した人の地図をネットで見つけたよ」と教えてくれたのです。それは、台湾を北から南に真っ二つに切るルートで、「これだ!」と思いました。

ルースが教えてくれた、Google Mapでシェアされていた台湾縦断マップ。

というのも、「環島(ファンダオ)」と呼ばれる台湾を一周する有名な自転車ルートがあるのをこちらに来てから知ったのですが、自分なりに現地で観察して「このルートだと基本海岸線沿いを歩くから、きっとアスファルトの車道で、海風もしんどそう」と感じていました。

海沿いの開けた場所ばかりを歩くよりも、ぼくはやはり、木々に囲まれた山道を歩きたいし、人々の農的な暮らしに触れたい。願わくば、台湾の少数民族の文化にも触れてみたい。そんなぼくにルースが見せてくれた台湾縦断地図は、台湾中央の山間部を通るルート。山あり谷ありの田舎道を突き進んでいくようなルートが想像できました。それはまさに、ぼくが思い描いていたような道だったのです。最南端から北を目指し、歩けるところまで行こうと決めました。

嘉明湖から帰った次の日は台東の街に滞在して、この一週間の山登りの疲れを癒しました。週末マーケットに行ったり、いつもの素食(ベジタリアン)のご飯屋さんでお昼ご飯を食べたり。台湾ならではの手頃なマッサージにも挑戦しました。山登りの後の街の快適さが身に染みます。街と山を行き来すると、そのお互いのありがたさをより感じるものです。どちらにも感謝を持てる自分でありたいですね。

台湾最南端の岬へ

翌朝、慣れ親しんだ台東の街を出発し、宿をチェックアウトしてバスに乗ると、旅姿の日本人の年配の男性と出会いました。話が弾み、バスを降りた後も電車の待ち時間いっぱいお話をしました。

途中、「ちょっと荷物見ててね、朝食を買ってくるから」とおじさんが席を離れ、戻ってきたときには「きみ、コーヒー飲むよね」と、ぼくの分まで買ってきてくれたのです。そのさりげない気遣いが嬉しく、ずっと心に残っています。

おじさんは、若い頃に思い描いた夢と実際に選んできた人生のことや、仕事や子育てを終えた今こうして旅など好きなことができて幸せなこと、そして理解と応援をしてくれる妻への感謝を話してくれました。

年齢はぼくの父と同じくらいでしょうか。彼が率直に語ってくれた言葉は、普段なかなか耳にすることのないもので、とても心に響き、ぼくも自分自身や父の人生を思う貴重な機会になりました。旅先では、時として、日常での役柄を取っ払って、ただひとりの素のままの人間と出会えることがあります。

彼はぼくの旅にも興味を持ってくれ、最後には馬頭琴を一曲演奏しました。周りの台湾の人たちも足を止めて聴いていました。やがて、先に彼の電車の時刻が来て、「またどこかで会いましょう。応援していますよ」と笑顔で去っていきました。短いながらも、忘れがたい出会いでした。

しばらくして、ぼくの電車の出発時刻に。乗り物に乗っての移動時間というのは、思索にふける特別な時間です。窓の向こうを眺め、さまざまな思いが巡っていきます。

電車やバスを乗り継いで、最後は30分ほど歩いて、いよいよ台湾最南端の鵝鑾鼻(ガランビ)岬へ到着しました。いよいよ、歩き旅の出発地点。何ヶ月も前から漠然と思い描いていた旅を手繰り寄せ、現実にできたことに胸が高鳴ります。

鵝鑾鼻岬のモニュメント。台湾最南端ということで、観光地にもなっている。

時刻はもう、午後3時近く。歩き出すのにはずいぶん遅い時間ですが、ついに歩き始めている自分がいます。いざ、トレッキングポールを握り締め、歩きだす。といっても、先程のバス停までの同じ道を引き返しているからなんとも滑稽な感じだけど、面白いことに「自分は歩く者だ」とスイッチが入ったことで、同じ道でも感じ方が違います。

トレッキングポールを片手にカツカツと歩いていると、手に持った棒は違えど、意識がだんだん四国遍路を歩いた時の感覚に戻っていきました。この研ぎ澄まされていく感覚を求め、「また歩いて旅をしたい」と心の声が発せられていたのです。

お遍路で感じたものは、大自然の中のそれとは異なっていました。街も田舎も関係なく、地元の人々の暮らしのすぐそばを通り過ぎていきます。旅人として日常の中をすり抜けていくと、「人々の日常」と「旅人としての自分」との間に、独特の感覚が生まれます。それは自然の中にただ浸るのとは異なる、何か別の気配です。

そんな、狭間を旅すること自体が、とても面白く感じられるのです。おそらくそれは、人の暮らしと自然との接点、さらにはその自然に対する人々の信仰が息づいている、その重なり合う領域に興味があるからでしょう。

今日は、ずっと車道脇を歩きました。やはり、アスファルトは足が疲れます。正直、無舗装の山道を歩きたい…。なので、車道脇に土や芝生があれば、好んでそちらを歩きます。つまりは、足裏で地面をその都度感じているわけですね。歩くとは、地面との対話のようです。歩くスイッチが入ったことで、踏みしめている地面のことまで意識がいくようになった自分がいます。歩くことで、様々な感覚が開かれていきます。

車道のアスファルトの横の芝生がありがたい。

夕刻、大きな繁華街を通り過ぎました。海沿いのリゾートといった雰囲気でしたが、もう、旧正月の休みに入ったのだろうか、ずいぶん人で賑わっていました。その様子に「馬頭琴でバスキングをしてみようかな」と、気持ちがソワソワします。

バスキングとは、路上や公共の場所で、音楽やパフォーマンスをすることです。ぼくは20代の頃、海外の旅先でよくバスキングをして、その日の宿代など旅の資金にしていました。そして実は昨晩、台東の街中でハンドパンでバスキングをやっている日本人に出会って、彼の様子にとても刺激を受けたのでした。彼はリュウスケ君といって、実はぼくと同じ高知在住で、名前は知っていたけど会ったことはなかった人。それが、台東の街中で出会うことになるなんて、なんたる偶然か。

リュウスケ君はバスキングを目的として旅をする人で、毎晩街に出て演奏をしていると言っていました。その話に、20代の頃の自分も、精力的に海外の旅先の道端で演奏をしていたことを思い出します。演奏で小銭を得られる喜びもありましたが、音を通してたくさんの素敵な出会いがありました。やはり、自分を無防備に公共に晒すことで、想定以上の出会いが起こるのでしょう。

さらには、バスキングは人前で演奏する緊張感もあり、そのおかげでずいぶんと上達したものでした。「今の自分は、歳を重ね、予定調和の中で旅をしていたな」と気づかせてもらいました。

結局、「ここ」という場所を見つけられず、今晩は諦めました。それに、もし今後、本当にバスキングしながら歩き旅をするつもりなら、馬頭琴を弾くのに椅子が必要です。椅子があれば、バスキングができる場所の可能性はグンと広がりますが、担いで歩くのは重く、究極的に迷うところ…。

そして、たった1脚の小さな椅子を導入するかどうかに、こんなにも慎重になっている自分に驚きました。以前の自分だったら、やりたいことの可能性が広がるなら、多少の重さなど気にせず、迷わずそのアイテムを取り入れていたはずです。しかし、ULを取り入れ、身軽に旅する心地よさを知り「less is more」の世界に、より大きな自由を感じている自分がいます。

自分の中で、これまでとは違う尺度、もっと言えば、異なる「波長」の世界に意識をチューニングしていきたいという思いが、静かに芽生えているのを感じました。

海の向こうに、見事な夕焼けが見えます。だんだん暗くなりだし、今晩の寝床のことが気になってきます。歩き旅をしていての一番の心配事が、「安全な寝床を見つけられるかどうか」です。

しばらく歩き、大きなビーチにたどり着いたのは真っ暗になってから。ビーチを端っこまで歩いていくと、ちょうどよく囲まれたような場所を見つけたので、ここを今晩の寝床に決めました。

とはいえ、ビーチにテントを張るのが申し訳ない気持ちと、疲れ果ててこのまま横になりたい思いが入り混じり、テントも張らずグランドシートと寝袋だけを広げ、砂のベッドに身を預けて寝ることにしました。こうして、ぼくの台湾歩き旅の1日目が終了しました。

テントも張らず

ビーチに倒れ込んだ、夜

屋根も壁もない、朝

鳥の囀りに、薄闇に目を開けると

海の向こうの水平線に、朝焼けがはじまっていた

幕一枚なく

世界の中に目を覚ます

手に入れたもの

パッキングをして、2日目の出発。ビーチ内の公園で、アルコールストーブでお湯を沸かし、インスタントコーヒーに日本から持ってきたバターコーヒーパウダーを溶かして飲む、いつもと変わらぬ朝ご飯。午前中のエネルギーの補給は、ぼくはこれだけでバッチリOKなのです。

海岸線沿いの道は、昨日よりも風が強い。こんな強風は、きっと台湾のこの地方の冬の気候なのでしょう。

昼ごろに、とある街を通りかかりました。建物に風が遮られてほっとします。金物屋を見つけ、「演奏用の折り畳み椅子があるかも」と中を覗いてみると、店員のおばちゃんが案内してくれた棚に、見事に思い描いていたような折り畳み椅子がありました。軽くてすごく良い感じ。ありゃ、軽い気持ちで覗いただけだったのに、思いがけずバッチリのを見つけてしまった。どうしたものか…。

本当にこれをずっと担いで歩いて旅をするのか? おばちゃんはほっといてくれたので、思う存分悩めました。おまけに竹で編んだかわいい笠にもときめきます。お遍路気分を味わいたいもの。そして結局、両方買ったのでした。先ほど「less is more」などと、偉そうなことを言ってたのにね…。

それでも、新しいアイテムに気分は上々。「なんだ、このくらい軽いよ、へっちゃらさ」。面白いもので、荷物の重さも気持ちによってぜんぜん感じ方が違います。しかし「重さ」とは数値化できる、絶対的なもの。「軽いじゃん」「やっぱり重かった…」の繰り返しになるのでしょう。この手に入れた椅子と笠、この先旅の友となるのか、はたまた手放すことになるのか。

買った折りたたみ椅子と馬頭琴

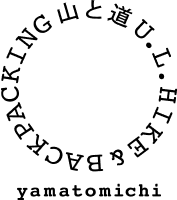

街中を歩いていると、「書家の素食」と興味をそそる看板がありました。空腹もあって、素食(台湾流のベジタリアン料理)のご飯をいただこうと思い店内を覗いてみると、お店の壁一面に、それはそれは、素敵な、油絵の風景画が何枚も何枚も飾られていた。「書家」とは、書道のことかと思ったけど、どうやら絵のようです。

中からニコニコ笑顔のおじさんが現れ、「今日は定休日だよ」と一言。それより絵に惹かれて、「この絵は、おじさんが描いたのですか?」と尋ねると、「そうだよ」とより一層の笑顔で答え、店内に招いてくれました。

とても好みの絵たちに感動していると、お出かけしていた奥さんも戻り、「日本人ですか?」と日本語で話しかけてくれました。彼女は「日本語、ちょっと、ちょっと」と言い、たどたどしくも画家のおじさんとの間に入っていろいろと通訳してくれたおかげで、絵についてもたくさん質問ができました。

しばし立ち話をした後に、「お茶しましょう、座って」とお茶と果物を振る舞ってくれ、「ぼくも絵を描きますし、ベジタリアンのご飯が好きです」と喜びを伝えると、「今から絵を描くから、こっちにおいで」とおじさんが店の外のガレージに誘ってくれました。画材を前に、「君と出会って、絵を描きたくなったよ。さあ、どんな絵になるかな」と言って、一心不乱に筆を振り出したのです。

ぼくは、ただ、目の前でおじさんが恍惚の表情を浮かべながら絵に没頭していくエネルギーを感じ、その姿から言葉以上の多くのことを教わった気がしました。

おじさんのアトリエ(?)にて。頭の中のイメージだけで筆を振っている。キャンバスを何度も塗りつぶして使っていたり、段ボールでもなんでも画材にしていたりと自由だった。

「こんな感じかな」絵は、ものの1時間ほどで描きあがりました。キャンバスから顔を上げたおじさんは、恍惚とした表情からさっきの笑顔へと戻っていました。

「僕は毎日、朝晩1枚ずつ絵を描くんだよ」そう話すおじさんは、とにかく絵を描くことが大好きなようです。「いつも、心の中に湧き上がってくる風景を描くんだ」「今日は、君と出会って、話をして、こんな風景が出てきたみたいだね」と完成したばかりの絵を、満足した様子で見つめていました。

ぼくのために描いてくれた今日の1枚と一緒に記念撮影。

お店で食事できなかったのは残念だったけど、おかげでこんなにゆっくり交流できました。営業日だったら、料理人でもあるおじさんはずっと厨房にいて、顔を見ることもできなかったかもしれない。

ずいぶん長居しても名残惜しかったのですが、そろそろ出発しなきゃ。「今度はご飯を食べに来ます。ありがとうございました」とお礼を言い、ふたりとお別れをしました。

歩き出したところに、おじさんが先ほど描いてくれた門がありました。このおじさんとの出会いは、とても大切に心に残っています。これも、歩き旅だったからこそ出会えた、宝物です。

午後になると、さらに風は強くなりました。昼前に買ったばかりの竹笠は、何度も風に飛ばされそう。ありゃ、これは、ちょっと、選択ミスかも!? 使って初めて気づいたのですが、笠は日除けとしては申し分ないけど、風にはめっぽう弱く、もろに食らってしまう。あご紐をきつく閉めても片手を添えてもどうにもならず、結局、バックパックに縛り付けました。買った意味ないじゃん…。

今日も真っ暗になるまで歩き、海岸線沿いの防風林の中にテントを張りました。きっと、ここなら、この風も少しは防げることでしょう。今晩の設営はより慎重に、飛ばされぬようにと、大きな石を集めてきてペグの上に置きました。

風は、深夜に、さらに強くなりました。突風がテントを引き裂いてしまわないかと思うほど。木々の間なら風を遮れるだろうと設営場所を選びましたが、これだけの強風だと、逆に木が倒れないかと心配なぐらいでした。

もう20年ほど前のことですが、アメリカを旅していた時に、ハリケーンでテントがひき裂かれた経験があります。テント暮らしの旅人にとっては、それは家が倒壊したのと同じで、その後の旅がとても不自由になりました。

今回の台湾歩き旅も始まったばかりで、ここでテントがなくなってしまうのは致命的。なので、もう優先順位を変更し、今晩の安眠は諦め、テントの安全を優先しよう。テントのポールを倒し、高さをなくして風を受けないようにして、ビバークのような状態にしました。まるでゴミ袋に包まれているような気持ちになったけど、テントが引きちぎられてしまうことは回避できたようです。ぼくは安心したのか、気づいたら眠りに落ちていました。こんな状況でも寝れるなんて、自分もなかなかすごいものだなと感心しました。

ふいに目覚め、時計を見ると、朝4時前。あいかわらずの風です。「この時間なら、風の中でうずくまって耐え続けるよりも歩いてしまおう」と、まだ暗い突風の中、パッキングをして歩き始めました。

海岸線は、お昼過ぎまでずっと風が強く、歩くのも大変でした。ようやく風の強いエリアを抜け、見つけた海を一望できる広場でお昼としました。

バックパックでスプラウツ

お昼ご飯には、バックパックの中でスプラウツさせておいた、緑豆とアワ(だと思うけどヒエかも?)を食べました。スプラウツとは、豆類や野菜の種子などを発芽させることで、日本だともやしや豆苗がおなじみですよね。寝る前から準備をすると、翌日には食べられる状態になり、旅中の食事にぴったりなのです。

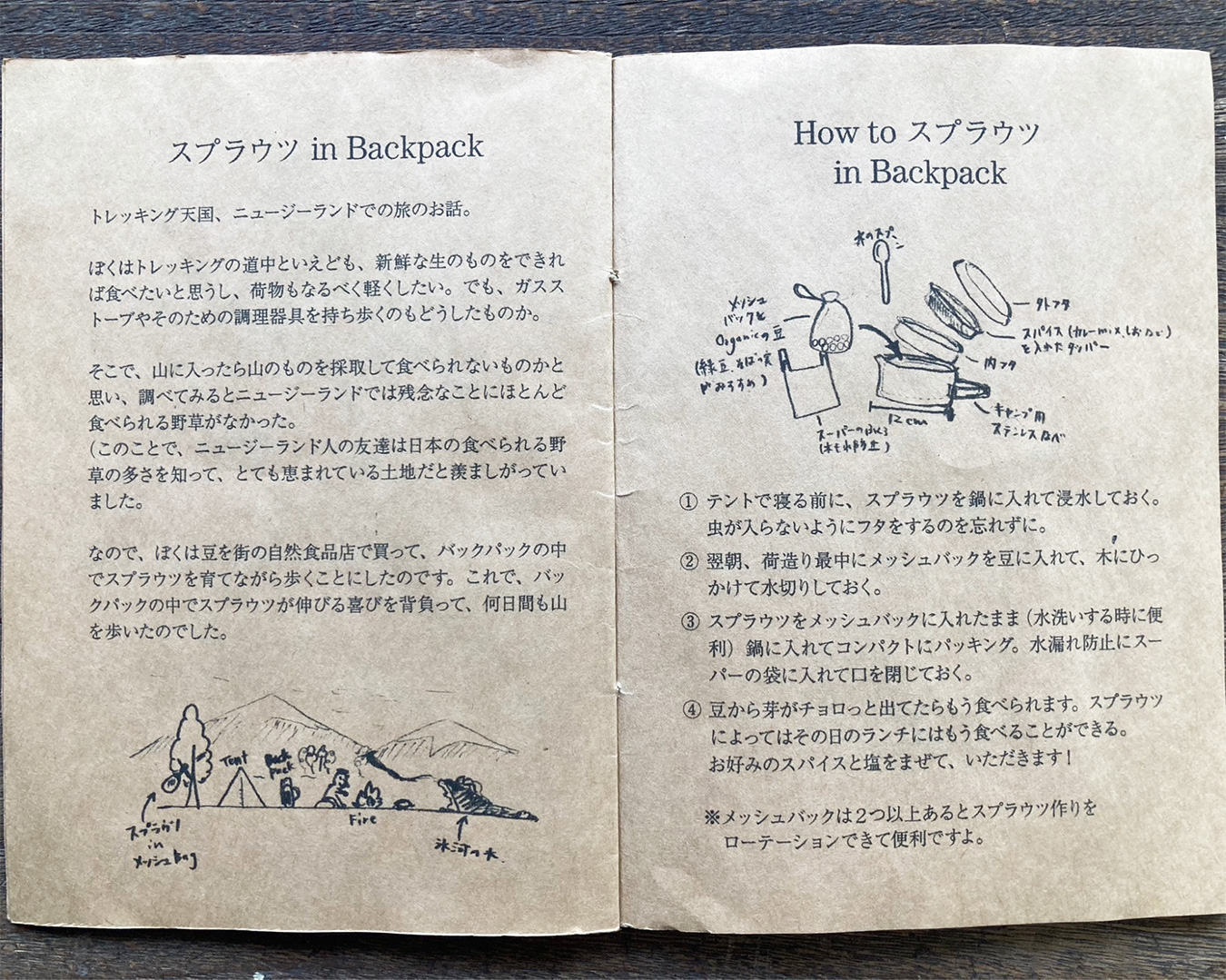

スプラウツさせる方法は、

- 寝る前に豆や雑穀をクッカーで浸水する

- 翌朝、パッキングしている間に、豆や雑穀をメッシュバッグ(ネット状の袋)に移す

- それらを木に引っ掛けて水切りする

- パッキング後、メッシュバッグをジップロックやクッカーの中に入れ、バックパックにしまう

歩行中のバックパックは、ちょうど良い暗さと保温性の、スプラウツにはばっちりの環境で、豆の種類によっては、昼過ぎには発芽して食べられる状態になります。食べる前にもう一度水ですすぎ、塩やスパイス、ドライフルーツと一緒に食べるのがお気に入りです。

スプラウツした状態。豆の種類では、緑豆や蕎麦の実が好みだ。

この手法は、約15年前、ニュージーランドでトランピング(ニュージーランドではトレッキングのことをこう言う)して回っていた時に思いついたものです。あの頃は、ローフード(生食)にとてもこだわっていたので、各地でファーマーズマーケットを見つけては、新鮮なローカルの果物や野菜をたくさん買ってバックパックに入れて歩いていました。しかし、重くてすぐ傷むので、そこから思案し、生まれた方法です。

千切りして塩揉みしたキャベツをジップロックの中で発酵させたザワークラウトも、バックパックの中でよく作っていました。発酵ものゆえ保存が効きますが、キャベツから出てきた汁をバックパックの中にぶちまけて、悲惨な思いをしたことも度々です。

と、いろいろと旅のローフードを研究・実践してきた中で、豆をスプラウトさせるのはとても優秀な方法。乾物で量を取らないし、水で浸水させると量が何倍にも増えるので携帯性が抜群。一袋で何日分もの食料になる。そして、もちろん火もいらない。

しかしここまで語ったものの、正直なところ、スプラウトはそんなにおいしくないのです(笑)。トレイルで、毎日、毎日、主食のように食べていると、ぼくは飽きます。そして、とてもパワーの強い食べ物だから、食べすぎると逆に気持ち悪くなるため要注意。今回も浸水後、思った以上に豆の量が増え、食べきれない量を食べ、結局、気持ち悪くなったのでした…。

2012年に作った冊子『TABI食堂 食べられる都会の森』。

冊子の中身。スプラウツさせるもうひとつの利点は、生食でなく加熱して食べる場合も、豆や米を浸水することで火にかける時間が短くなり、ガスや燃料の節約になること。発芽させると栄養価も上がるようですよ。

その後も海岸線沿いを歩き続けます。暗くなった頃に、2日前にバスを乗り換えた街にたどり着きました。ただ通過しただけの場所ですが、知っている景色にまた戻ってくるとなんだか安心します。

街中での1日の終わり。さすがに野宿はしたくないので、宿を探して泊まることにしました。Google Mapで探し、街の外れに良い宿を見つけました。いやー、今日はよく歩いたぞ!

手放したもの

宿では一気に10時間も寝ました。いつもは野営だから、宿のベッドで安心して寝れたのでしょう。先日の晩、嵐の中ほとんど寝てなかった疲れもあったはず。すっきり目覚め、体力がバッチリ回復した気分です。

朝は宿でゆっくりと過ごしました。荷物もいちど全部広げて整理しました。やっぱり歩いていると少しでも軽くしたくなり、使っていないものは手放すことにしました。すっかり「どうやったら、より軽く、よりシンプルにできるか」というマインドです。今までは、旅先で新しいものを見つけては手にするのが好きだったけど、今は逆のベクトルになっています。

思い切って、アルコールストーブのアルコールを手放すことにしました。今回初めてストーブを旅のアイテムに加えてみたものの、やっぱり自分は生食を好むから、なくてもいいかなという結論です。朝のコーヒーは温かいのを自分で淹れて飲みたいところですが、インスタントコーヒーは水でも作れるし、大丈夫。全ては叶わない。潔くいこう。また、軽量化を思うと、生食で過ごせる嗜好や体質も、なかなか役に立つ能力だと気づきました。

宿に泊まると、色々な人と会えるから楽しい。仲良くなった高校生のロベルトは、長期休みを利用して、先述の台湾一周「環島」の自転車旅をしていたところ。彼のような現地の若者の話をたくさん聞けたことが、大変勉強になった。

今日の道のりを調べると、先週の嘉明湖避難小屋で仲良くなった山小屋の管理人のアクの地元に今晩たどり着きそうでした。早速アクに連絡してみると、「ちょうど家に帰ってきてるから、ぜひ今晩、泊まりにきてね」と返事をくれました。ここから、俄然やる気になって歩きました。誰かが待ってくれていると思うと、頑張れるものですね。

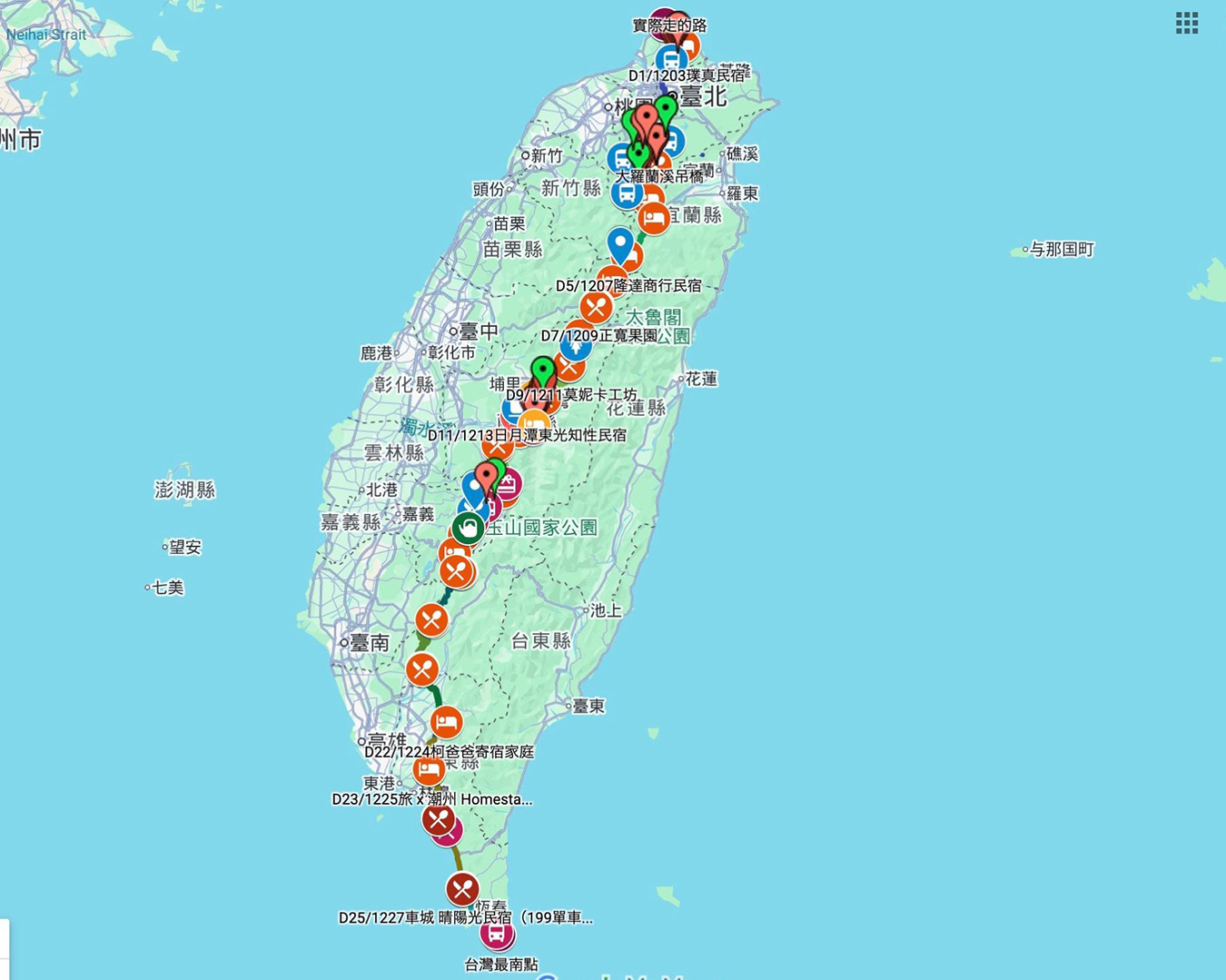

今日の道は、パイナップル、パパイヤ、マンゴーなどなど、単一農業の大きな農地を抜ける道。まるで屏風画の中を歩いているような気分だった。

暗くなった頃に、やっとアクとの待ち合わせ場所にたどり着き、再会。やっぱり顔馴染みの人に会えるのは嬉しい。夜は、アクが食堂に連れて行ってくれて、地元のおいしいご飯をいろいろ紹介してくれて、たっぷり食べました。楽しい夜でした。

休日のアクと食堂にて。ふたりでお腹いっぱいいただきました。