残雪期 上越国境奥利根エリアへの挑戦 #1(計画・装備編)

残雪期 上越国境奥利根エリアへの挑戦 #1(計画・装備編)

本格的なスキーシーズンの落ち着いた春の残雪期の雪山は、実はスキーツアーのシーズン。天候が安定し、気温も上がり始めることで厳冬期の危険がやわらぎ、グリーンシーズンなら不可能なルートも、スキーを履くことで縦横無尽に駆け巡ることができるのだ。

日本のULハイカーの草分けのひとりであり、以前、この山と道JOURNALでも『雪山へ行こうよ』に登場してもらったUL Ski Hikerこと野上建吾さんは、その名の通りスキーツアーに傾倒し、しかもそれをULスタイルで追求しているというツワモノ。道具を取捨選択し、組み合わせ、時には改造して独自に見出したスタイルは唯一無二で、SNS等でそんな彼の発信を追う古参ハイカーも多いはず。

そんなUL Ski Hikerが今年2025年の春に決行した彼のライフワークでもある上越国境の奥利根エリアでのちょっと? いやかなりハードコアなスキーハイキングの一部始終を、今回は前後編でお届けしよう。

前編は「計画・準備編」として、UL Ski Hikerならではのスキーハイキングの装備計画・食料計画をじっくり解説してもらった。独自の経験や試行錯誤に裏打ちされたスキーハイキングTipsの数々を、ぜひ刮目してほしい。

①計画・準備編

もっとも自由に山を行き来できる季節

4月、水田にはまだ分厚い雪が残っている。雪国で暮らす私にとって、春は「終わり」ではなく「つながり」の季節だ。スキーシーズンがひと段落し、ゲレンデの喧騒が静まる頃、山は新しい表情を見せはじめる。そして、その雪がつないでくれるのが、今回の旅の舞台、奥利根エリアだった。

私にとっての山行は「暮らしの延長」だ。奥利根エリアの尾瀬という名の「観光地」も、私が暮らす新潟県南魚沼からは山をつないでいけば辿り着ける場所。今回の目的は、まさにその“つなぐ”感覚を味わうことだった。雪とともに暮らす者にとって、残雪期はもっとも自由に山を行き来できる季節だ。

2025年GW。職場から見える巻機山と越後三山。稜線の向こう側には未だ白銀の奥利根エリアが広がる。

奥利根エリアとは?

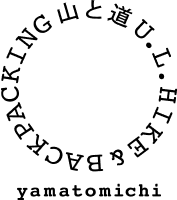

4年前に初めてチャレンジしたまま、途中敗退を繰り返しているルートに今季も再訪した。新潟と群馬の県境を巻機山から尾瀬まで一筋の稜線でつなぐルートだ。そのほとんどが登山道のない藪山ゆえ、3月から4月の残雪期を歩く人が多い。利根川の源流域は広く奥利根と呼ばれ、その渓と谷を囲むように、小沢岳、下津川山、本谷山、越後沢山、丹後山、大水上山、藤原山、剱ガ倉山、平ヶ岳、白沢山といった2,000m級の山々が連なっている。

利根川の源流を囲むように県境ラインが走る。巻機山から尾瀬まで稜線をつないで歩くと総距離は50km弱。

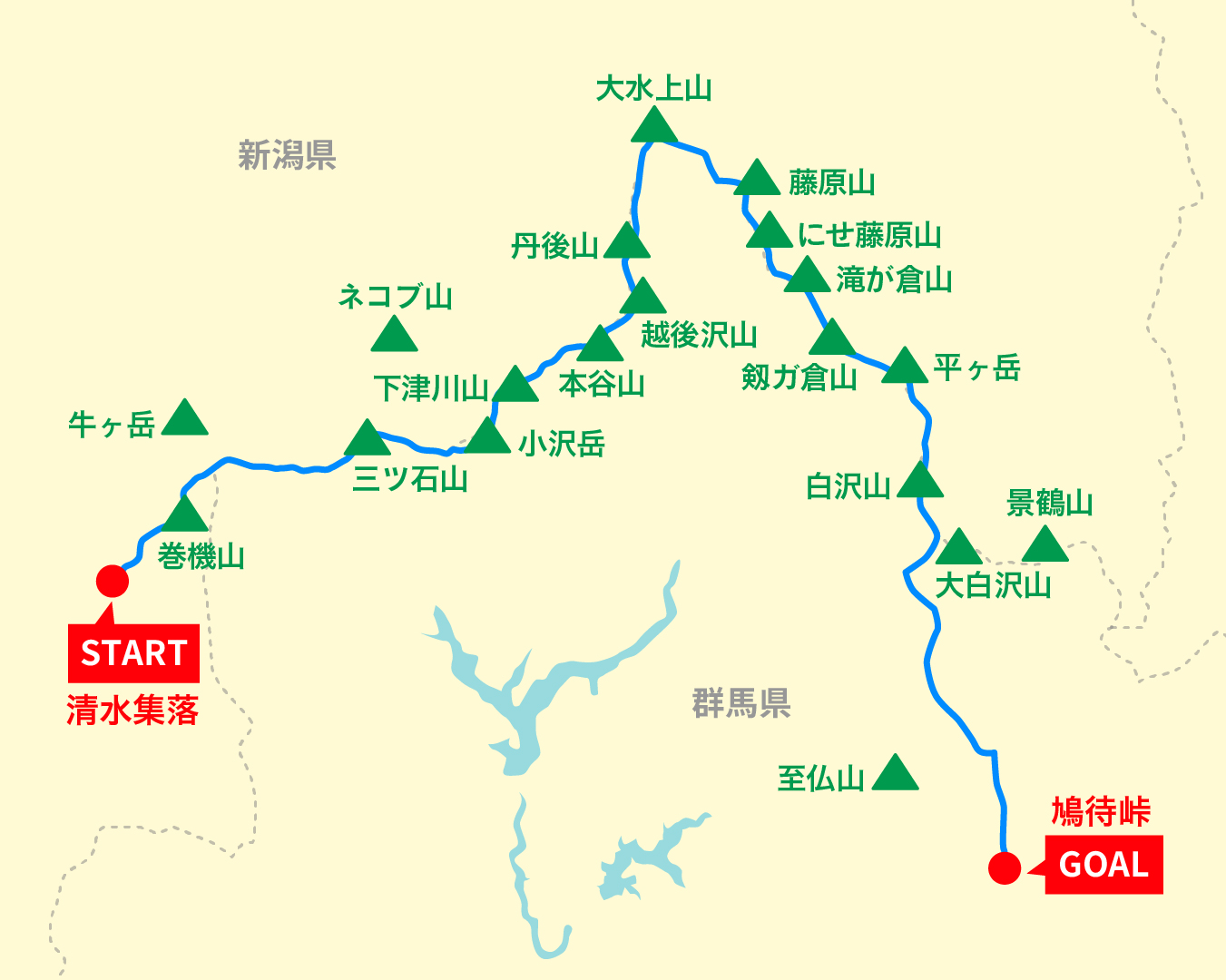

その源流域を厳冬期に横断するスキーツアーは北アルプスの黒部横断と並び、一部のエキスパートしか寄せ付けないスキーアルピニズムの世界だ。稜線づたいを歩くにせよ、積雪期は一般的な登山ルートとは異なり、山岳会の登山パーティーや岳人たちが集う特別な山域となる。近年は先達が開拓した数々の記録をヒントに、若い滑り手たちが独自ルートで奥利根横断スキーツアーを成功させており、羨ましい限りだ。

山スキー100山(スキーアルピニズム研究会)より。

2022年4月、巻機山側から見た奥利根エリア。県境稜線の奥に平ヶ岳、燧ヶ岳、至仏山。さらに奥には会津駒ケ岳。

スキーハイカーのスタイル

私の場合、こんな憧れがあった。自宅のある南魚沼からスタートし、馴染みの尾瀬エリアまでスキーを使って歩いてみたい。直線的な横断ではなく、稜線を辿り、見渡す限り折り重なった峰々を眺めながら時間をかけて歩いてみたい。

巻機山や至仏山に登ると分かるのだが、両者は直線距離にすると、ほんの隣町くらいの距離感である。滑りの要素はそこまで求めておらず、雪上での宿泊技術と移動効率の追及、余白のある山行計画、装備による安全性の確保をしながら、結果よりも過程を楽しむのが私のスタイルなので、無理して突破しようとは思わない。何度失敗しても構わない。

スキーハイカーは稜線をたどる(2022年4月、巻機山を経て牛ヶ岳から県境稜線に滑り込む)。

旅の準備

これまで春の立山での長期キャンプ生活を通して、高所ビバークや雪山での連泊訓練をしながら経験値を高めてきた。某スキー場に勤めているため、残念ながらいちばん良い時期であるはずの3月は長期の休みが取れない。必然的に4月の決行となる。稜線を辿るため、4泊から5泊が妥当。もちろん悪天候による停滞を考慮し、予備日も必要だ。晴天が続くことが何よりも成功の確率を上げるだろう。

2024年4月の立山(雷鳥沢キャンプ場)でのキャンプ生活。暴風対策、雨対策、低温対策と色々学んだ。

事前準備として、夏のうちに登山道のある周辺の山々を歩き、積雪期にはスタート地点の巻機山周辺と目的地の尾瀬エリアに何度か足を運んでおいた。利根川を挟んだ対岸を双方から眺め、実際の距離感や各ピークの位置関係、雪庇の付き具合などを頭に入れておくためだ。

加えて毎年の降雪量によりルート上のコンディションは当然変わる。特に注意しなければいけないのが、稜線に張り付いた崩壊途上の巨大な雪庇や深い雪の裂け目(クラック)などだ。テクニカルなクライミング技術は必要ないが、地形的な判断や現場での臨機応変な対応が求められる。エスケープルートはあるにはあるが、簡単には逃げられない。飛び込んだら最後、前に進むしかない。

2025年3月。尾瀬側から県境尾根を確認。小沢岳、下津川山、本谷山、越後沢山、丹後山、大水上山が見渡せる。

2024年4月。雪の多い年はグライドクラックや深いクレバスにも注意(牛ヶ岳東面)

これまで3回チャレンジして途中敗退してきた。初めてチャレンジした年は実力不足により3日目で途中リタイア、下津川山からネコブ山経由で三国川ダムにエスケープした。2回目は悪天候により2日目の三ツ石山手前で断念し引き返した。3回目は少雪と準備不足による装備トラブルでスタート初日の巻機山で予定変更。

多雪だった今季は最後のチャンスと思い、しっかりと準備した。10日ほど連休を取り、毎年恒例の立山にも行かず、晴天が続くタイミングに合わせて出発。利根川の源流域を尾根づたいにぐるりと回り込む、ちょっとだけハードコアなスキーハイキングの始まりだ。

2021年4月、下津川山(奥)からネコブ山へエスケープ。本ルートより、よほど危険だった。崩壊ぎりぎりの雪庇に足跡が残る。

②装備編

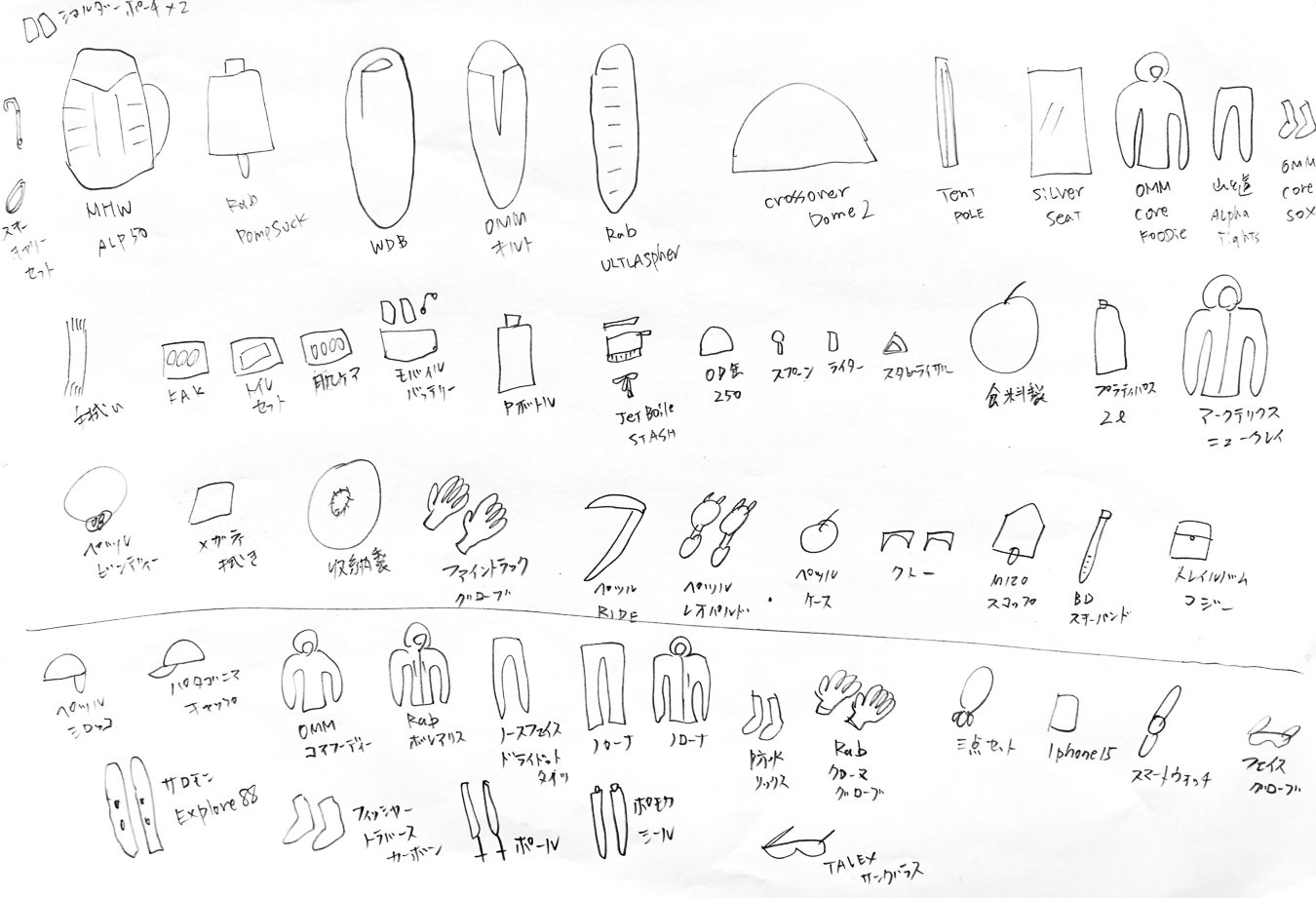

まずは雪国ハイカーが選んだ道具について紹介していく。道具そのものよりも、使い方や方法論に注目していただけるとありがたい。面倒がらずにぜひとも作成してほしいのが、旅の設計図となるギアリストだ。私はいつも手描きのイラストでギアを描き出したあとに、リスト化して重量を計算する。この方式だと視覚的に確認できるため出発時の忘れ物を防ぐことができる。ヘタウマで十分。

ギアリストを作成する前に手書きのイラストでギアをピックアップ。この時間がいちばん楽しい。

今回はベースウェイト*が6.8kg、水2L、食料3.6kg、その他の消費物やスキー関連の小物を合わせると、出発前のパックウェイト*は13kgだった。経験上、寒い時期にULスタイルで1週間の長期縦走をする際、おおよその重量の相場は水・食料込みの13kg程ではないかと思っている。今回も極端な軽量化はせず、13kg台に収まった。

*水・食料・燃料以外の装備を詰めたバックパックの総重量

*水・食料・燃料を含めた総重量

ベースウェイトが6.8kg。水食料などの消費物をプラスして13kg。

残雪期の装備について

ここで、改めて厳冬期と残雪期の装備の違いについて触れておきたい。特殊な登攀道具を除き、厳冬期の宿泊装備の構成要素はシンプルだ。残雪期との決定的な違いは雨の心配がないこと。そのため、寒さ対策に振り切った装備は残雪期よりも軽くなる。雨の心配がなければ防水性の低いツェルトを選択できるし、ハードシェルを常時着用しているので雨具はベースウェイトに含まれない。

対して残雪期は雨対策が必要となるため、必要な道具自体が増える傾向にある。今回はたまたま晴れ予報が続いたため、防水ビビィや防水グローブなどは持たなかったが、それでも雨対策に特化させたドームテントを選択した。

バックパック

マウンテンハードウェア|アルパインライト50

マウンテンハードウェア・アルパインライトの容量50Lを選択。事前に何度かテストした結果、アルミフレームは取り外し、背面パッドはそのまま使用。ドームテントを持ったので、2本のテントポールをフレーム代わりに背中に配置することで剛性を生み出せた。

フレーム込みで1,153gと持ち上げると重いのだが、担ぐと不思議と重量を感じない。今回の山行で6日間使用しても肩の痛みはなく、休憩の時しか荷物を下ろさなかった。あと2kgくらいなら装備や食料を増やしても問題なさそうだ。ショルダーベルトにボトルポケットを2個取り付けている。

テントポールがフレーム代わり。プローブなどでも代用可能。

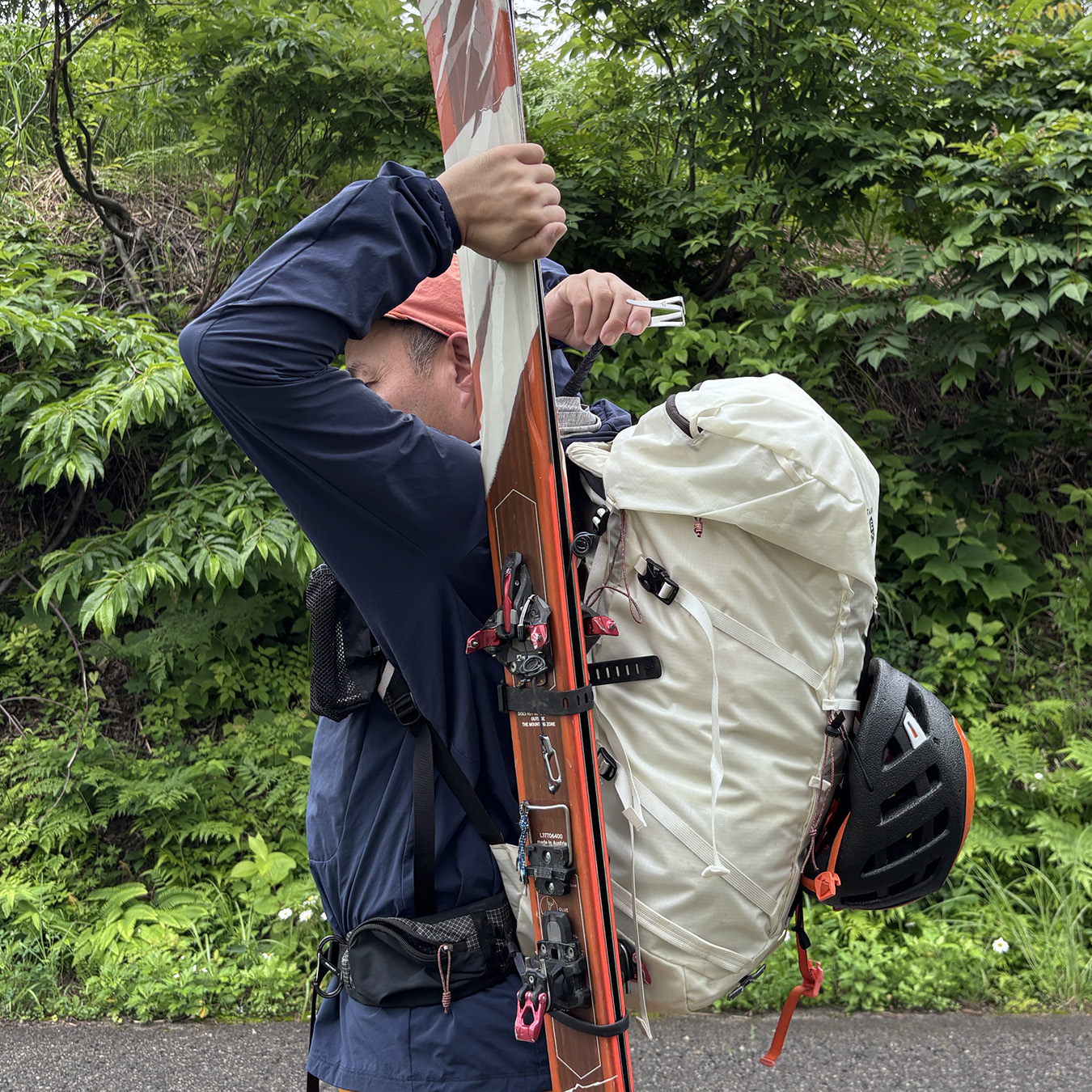

TIPS 1:バックパックへのスキーの取り付け

スキーをバックパックに取り付ける方法は、山岳スキーレースの選手たちと同じスタイルを採用した。ブルーアイスからクイックスキーキャリーキットという専用のパーツが販売されている。この方法だとバックパックを下ろさずに、2アクションでスキーを担ぐことが可能。ただしスキーは軽量で細身のタイプでないと上手くいかない。

ブルーアイス|クイックスキーキャリーキット

利き手側のショルダーベルトにスキーフックを取り付ける。

ヒップベルトにループを取り付ける。

アクション①下のループにスキーを差し込む

アクション②フックをスキーの上部にひっかける。

身体に近い位置にスキーがあるので重さも感じにくい。

通常のAフレーム方式でバックパックの側面にスキーを取り付けると、バックパックを担ぐ際にスキーの重量がプラスされ、毎回の動作が大変になる。また、ショルダーベルトにも大きな負担がかかるため、バックパックが壊れる原因となる。この方式だと先にバックパックを担いでからスキーを取り付けるのでスマートに行動できる。

TIPS 2:登攀用具の運搬方法

バックパックのウェストベルト左右2ヶ所にダブルゲートのS字カラビナを取り付け、クランポンやクトー(スキー用クランポン)、アイスアックスなどをワンタッチで着脱可能にした。これによりバックパックを下ろさずにシール歩行とクランポン歩行のモードチェンジが可能。使わないギアは腰にぶら下げて歩いた。建築現場で働く職人さんたちは、このスタイルで電動インパクトや工具類を腰回りにぶら下げている。

スキー関連ギア

❶ブーツ: フィッシャー|トラバースカーボン27.5cm(軽量スキーブーツ、前後に80°可動)

❷ポール: Les batons d’alain 135cm(アルミのシングルポール)

❸スキー: サロモン| MTN EXPLORE 88 162cm(スキーだけで片足1.25kg)

❹ビンディング: マーカー|アルピニスト 12(ブレーキレス、解放値12、リーシュコード取付)

❺シール: ポモカ| Free Pro ready 2 climb(トップを改造、テールは張り流し)

❻クトー:マーカー| ピンテック クランポン 90mm(スキーにつけるクランポンのようなもの)

歩き主体なので手持ちの中で最も軽量なセットにしたが、滑走性含め何の不満もない。もっと軽い山岳レース用のスキーも過去には使用していたが、耐久性に不安があるため、縦走で使うなら片足1kg程度のモデルがちょうど良い。シールも新しい物に変えたのでトラブルはなかった。

ポールに関してはだいぶ酷使したのでパーツの破損が目立ったが、使用には問題ない。ブーツは8年使っているのでそろそろ壊れそうな気がするが、壊れてもまた同じ物を買おうと思う。ビンディングのクライミングサポートはそのままだと高さが低いので、ボレーのスプリットボード用のクライミングサポートを後付けし、高さを2段階にしている。このスタイルで15年やっているので、もうあまり試すことがなくなった。

行動着

❶ベースレイヤー ボトムス:ノースフェイス|エクスペディションドライドットタイツ

❷ベースレイヤー ボトムス:モンベル|スーパーメリノウール L.W. ブリーフ

❸ハードシェルパンツ:ノローナ|ビティホーン DRI3 パンツ

❹ベースレイヤー トップス:OMM|コアフーディー

❺ウィンドジャケット:ラブ|ボレアリスジャケット

❻ハードシェルジャケット:ノローナ|ビティホーン ゴアテックスアクティブ ジャケット

❼キャップ:パタゴニア|スノーフェアラー・キャップ

❽行動用グローブ:ファイントラック|エバーブレスウィンタートレイルグローブ

❾滑走用グローブ:ラブ|クローマツアーインフィニウムグローブ

➓防水ソックス:デクシェル|ハイサーモ プロ

春の行動着は薄手のものを選び、日焼け対策も考慮する。普段の春山はウールのベースレイヤーに薄手の化繊フーディーを重ねるが、今回は稜線歩きで常に風があると予想。さらに朝晩は冷える可能性もあったため、ベースレイヤーにOMMのコアフーディーを選択し、ウィンドジャケットと組み合わせた。コアフーディーはメッシュ状のため、気温が上がっても少しの風さえあれば涼しく感じる。風が抜けてくれれば腕まくりをする必要もないため、日焼け対策にもなる。フードも被りっぱなしで大丈夫だ。谷間で風がない時だけ暑く感じたが、概ね狙い通りで快適だった。晴天の場合は、ほぼコアフーディー単体で行動した。 6日間着用しても汗によるベタつきや匂いもゼロではないが、最小限だったと思う。

ウィンドジャケットとしてラブのボレアリスジャケットを長年愛用しているが、この製品は正確にはソフトシェルに分類される。目の詰まった素材のウィンドジャケットよりも通気性があり、汗抜けが良い。デザインもアルパイン仕様なのでヘルメットの上からフードを被ることができる。胸には大きなポケットがふたつあり、スキーのシールが収納できる。伸縮性が高く着用時のストレスが全くない反面、生地が伸びやすく2〜3年でダルダルになるが、そのたびに買い替えるほどのお気に入り。

ハードシェルは厳冬期用やスキー用ではなく、夏用レインウェアのノローナ・ビティホーンゴアテックスアクティブジャケットを着用。残雪期ならこれで充分。パンツも同じノローナのレインパンツ、ビティホーンDRI3パンツだが、サイドがフルジップで開放できるので、スキーブーツにも対応できる。ジャケットは滑走時以外ほとんどバックパックの中なので、できるだけ軽量なタイプを選びたい。天気予報に雨マークがあれば、より防水性のある厚手のハードシェルを選ぶべきだが、今回は一応晴れマークが連続していたので、雨対策は最低限とした。

グローブは滑走用のラブ・クローマツアーインフィニウムグローブ(レザー製)と行動用のファイントラック・エバーブレスウィンタートレイルグローブ(化繊製)を使い分けた。どちらも素晴らしく、なんの不満もない。雨予報があれば防水のオーバーグローブを持つべきだが、今回は持たなかった。残雪期ならインナーグローブは使わない。

いちばん気を使ったのはソックスだが、今回は厚手防水ソックスのデクシェル・ハイサーモプロを選んでみた。狙いはブーツインナーに対する外部からの水濡れと、汗による内部からの濡れを分断すること。厚手の防水ソックスを履くことで、汗による内部からのバクテリアの繁殖を防ぎ、ブーツインナー臭くならないように工夫した。これは帰りのバスや電車で悪臭を放たないためだ。結果的には思惑通りに機能したが、ブーツインナーとソックスは山行中に乾くことはなかった。どこかで1時間程度の天日干しができれば乾くと思う。防水ソックス自体に厚みがあるため、靴擦れを防ぐ効果もあった。

最後に長期縦走でよくあるトラブルとして、股ずれについて触れておく。私自身も何度か体験しているため、今回は対策を施した。股ずれの原因は肌同士の摩擦によるものだ。ロングタイツを着用すると股の付け根に少しの空間ができることで股と太ももの付け根が擦れ、汗をかいた時に炎症の原因を作る。さらに不衛生な環境だと日々悪化していく。

以前、ある人の北アルプスの厳冬期長期縦走の記録を読んだ際、やはり股ずれに苦しんだ記載があった。対策は単純で、肌同士の摩擦を防ぐこと。ロングタイツを履く時は下にブリーフを重ねれば良い。そうすると股と太ももの付け根が直接触れ合うことがない。念の為、肌の炎症を抑える塗り薬を持った。

その他

❶クランポン: ペツル|レオパード LLF

❷ヘルメット:ペツル|シロッコ

❸ヘッドライト:ペツル|ビンディ

❹シャベル: ミゾー|モール チタンスコップ(先端のみ、アイスアックスと接続)

【画像なし】アイスアックス: ペツル|ライド(山行中に紛失)

クランポンとアイスアックスはアルミ製。今回の稜線歩きではシール歩行70%、クランポン歩行30%の割合だった。先で触れたように、モードチェンジする際にいちいちバックパックを下ろしたくなかったので、クランポン、アイスアックス、クトー等はウェストベルトのカラビナにひっかけて歩いた。

シャベルは主にテントサイトの整地やスノーブロックの切り出しに使った。チタン製で先が尖っているので、春の固い雪を削るのに適している。ヘルメットは使わない時にバックパックに即アタッチできるように、ゴムの輪を取り付けてピッケルホルダーに接続できるように工夫した。ヘッドライトはケーブルの削減のためにUSB-Cで充電可能なモデルに変更したいが、大した軽量化にはならないので壊れるまで使いたい。

TIPS 1:ヘルメットの利用方法

ヘルメットはバケツにもなる。テント内で身体を洗う際にヘルメットにジップロックをセットし、50℃程度のお湯を入れる。手拭いで身体を拭いたあとに最後に足を浸けて洗う。これが最高に気持ちいい。暖かく眠るコツは、就寝前に熱いお湯で身体の汗や脂を洗い流すこと。

シェルター

ヘリテイジ|クロスオーバードーム2

内部は完全にフロアレスな状態。しっかりペグダウンすれば剛性も問題ない。

2人用の軽量ドームテントを改造し、フロアレスシェルターとして使用。残雪期の雨対策として床面をカットしているので、雨天時に内部に発生した水滴はすべて雪が吸ってくれる。また、フラップを残してカットしているので強風時は室内からスノーブロックをフラップの上に積むとビクともしない。そしてスノーブロックを切り出す際は、入口側を掘り返すことでテント内に土間が勝手にできあがり、風下側の床下に空気の出入り口を作れば雨天時の酸欠を防ぐことができる。これらの手法はすべて立山のベースキャンプ生活で編み出した。

クロスオーバードームの弱点は前述の通り雨による浸水でフロアに水が溜まること、同じく雨による透湿性の低下で内部が酸欠状態になること、暴風雨では2ヶ所のベンチレーターは機能しないこと等が挙げられるが、フロアレスにすることで、これらの問題を解決することができる。

私は雨の心配がない厳冬期はツェルトを、雨が降る確率の高い残雪期はクロスオーバードームを使うというふうに、完全に使い分けている。

フロアレスシェルターは強風時や豪雨の場合、内部からスノーブロックを積むのが正解。

TIPS 1:スキーハイキングでのテントのペグダウン

四隅のペグダウンはスキーとポールを雪面に刺して使い、さらにガイライン4本を接続する。このやり方ならガイラインも短くできるし、相当な風にも耐えられる。スキーもポールも適度にたわむので、生地への負担も抑えられる。

TIPS 2:ガイラインのループについて

四隅のループはスキーとポールのどちらにも対応可能なように大小2つの輪を作成しておく。残雪期はペグダウンに木の枝を使うことも多い。

寝具

❶寝袋:ハイランドデザイン|ウィンターダウンバッグ

❷スリーピングバッグカバー:OMM|コアライナー(改造済)

❸スリーピングパッド:ラブ|ウルトラスフィア4.5

900g前後の寝袋を使用。かつて4月の尾瀬で最低気温-26℃を体験しているため、春山でも冬季用のハイランドデザイン・ウインターダウンバッグを選択。いつも言っていることだが、寝袋の軽量化は愚かである。

結露から寝袋を守るため、OMMコアライナーを改造したキルト型のスリーピングバッグカバーを寝袋の上に重ねる。スリーピングマットは R値4.3の冬季用エアマット、ラブのウルトラスフィア4.5を選択。テント内の最低気温は-5℃程度だったが、この組み合わせで全く寒さは感じなかった。エアマットはパンクのリスクはあるが、雪の上ではそのリスクは低減する。ただしシャベルやテントポールをパッキングする際にエアマットと接触しないように気を付けるべき。

今回は省いたが、雨予報であれば、さらにeVent素材のスリーピングバッグカバーを追加する。春の嵐に遭遇した時、もしテントにトラブルがあれば防水のカバーが最後の砦となる。

就寝時のインサレーション

❶山と道|Light Alpha Tights

❷OMM|コアプラスフーディー

❸OMM|コアテントソックス

❹アークテリクス|ニュークレイフーディー

寝袋が暖かいので就寝時の保温着は最小限に。行動中も使える化繊ダウンのアークテリクス・ニュークレイフーディーとアクティブインサレーションの肌着をパジャマにする。メリノウールや天然ダウンは日本海側の湿気の多い環境では長期山行に向いていない場合がある。近年は化繊素材の進化が著しいため、寝袋以外は化繊素材に変えている。

加えて長期山行の際は行動着のまま寝袋に入るのは絶対に避けるべき。これは昔読んだSAS(イギリスの特殊部隊)の教科書にも書いてあったが、作戦中に衣類や身体が汚れても、ビバーク時は必ずドライバックで保管した乾いた衣類に着替えてから寝袋に入るそうだ。それが睡眠の質を上げ、十分な休息を取ることに直結する。

私は寝袋に入る前に温水でシャワーを浴びるか、それが出来ない状況でもお湯に浸した手拭いで身体の汗を拭き、乾いた衣類に着替えてから就寝する。汗や皮脂が身体についたままだと汗の蒸発を妨げ、体温が上がりにくく寒さを感じやすい。背中が寒いのはマットのせいじゃない。

さらに汗臭い衣類のまま寝袋に入れば、徐々に寝袋が臭くなり、睡眠の質が低下する。昔はメリノウールの衣類をパジャマにしていたが、現在ならアクティブインサレーション系の衣類が最適だ。プリマロフトアクティブやアルファダイレクトなど、素材の特徴に違いはあるが、パジャマにするなら大した違いはないので肌触りが好みのものを選べば良い。行動着のスペアや下山後の着替えとしても機能する。

キッチン

❶ジェットボイル|スタッシュ

❷ビック|ライター

❸スノーピーク|スクー

❹プラティパス|2L ボトル

❺トレイルバム| P.I. ポーチ

雪山ではヒートエクスチェンジャー付きの高効率ガスストーブ、ジェットボイルのスタッシュを使用。6日間、毎日2〜4Lの水作り、食事とドリンク用のお湯の他、身体を洗うためのお湯も沸かしたが、250サイズのガス缶1個で余力を残して賄えた。

その代わり食事はアルファ米を中心とし、湯沸かしは最小限に。スタッシュは火力が少し弱いが、安定した燃焼で特に不満はなかった。0.8Lの鍋のサイズもちょうど良く、雪を溶かして水を作る作業も問題なかった。予備の燃料も不要。水筒はバックパック内部にプラティパスを入れ、ショルダーベルトに付けたボトルポケットにペットボトル2個をセット。行動中に持つ水は計2L。お昼ごはん用のおむすびなどは凍結防止のため保温ポーチに入れた。

雪を集めるのにはコンビニの袋が最適。

食料

朝食:バゲットとスープ

昼:アルファ米おむすび

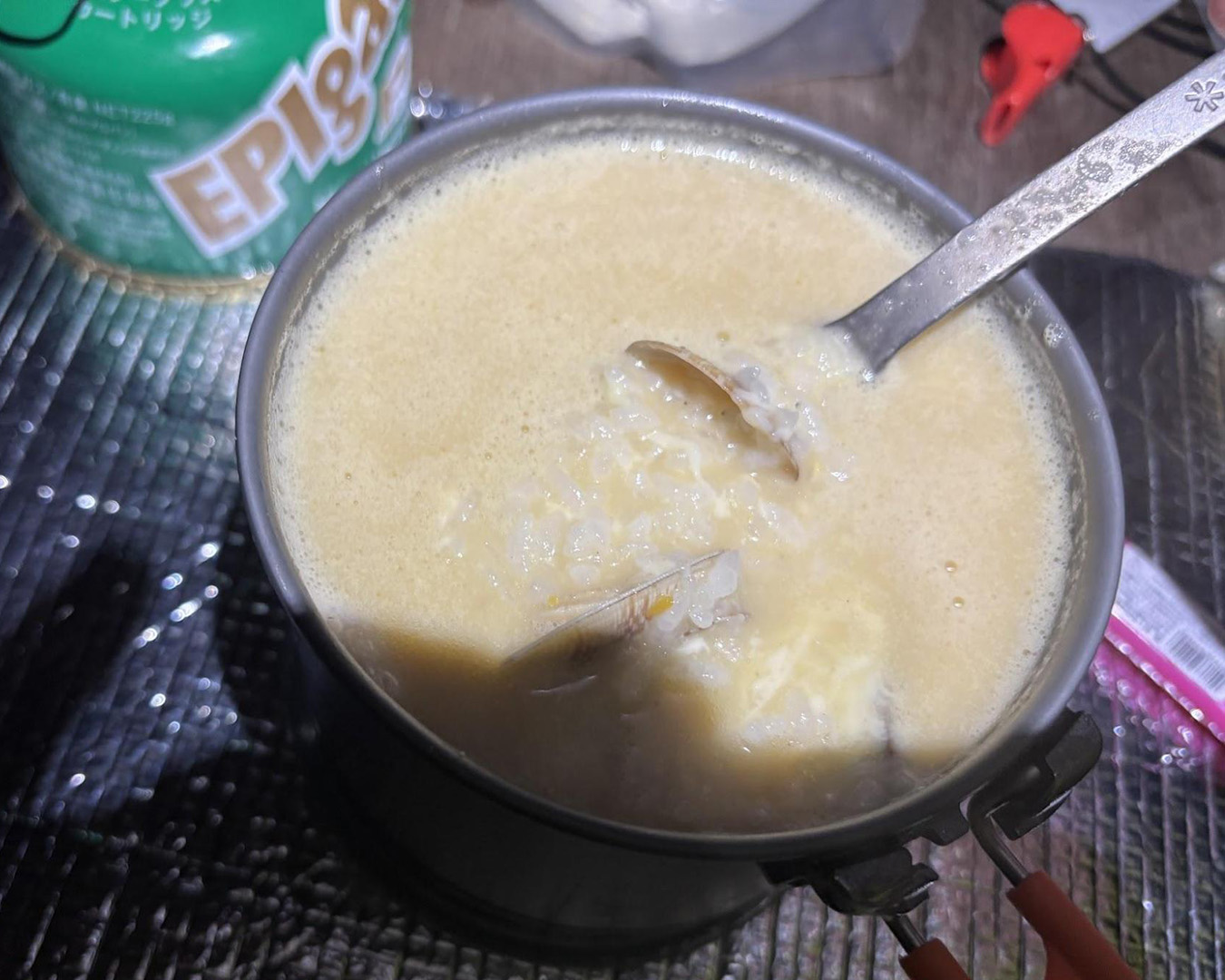

夜:カレー or 豆乳スープとアサリの雑炊

行動食:ナッツやチョコ、エナジージェルなど

縦走の場合は軽量化のため、アルファ米中心の食料計画になる。4泊5日+予備1日分としたが、結果的に停滞を含めて5泊6日の山行となった。新潟県南魚沼市在住ということもあり、普段から最高級のコシヒカリを食べている身にとってアルファ米は厄介だ。今回はカレー、豆乳雑炊、おむすびと、なるべく何かと混ぜて食べる工夫をした。

無印良品のカレーは安定のおいしさで飽きないのが特徴。レトルトカレーは温めた後で数十回振ることで中身が乳化して味が向上する。期待はずれだったのは雑炊で、スープは問題ないが、米の食感が悪く、同じスープを使うなら麺類に変えたほうが良かった。

無印良品のカレー。特にキーマカレーがお気に入り。

豆乳スープとアサリの味噌汁を混ぜた雑炊。米をラーメンに変えたほうが良かった。

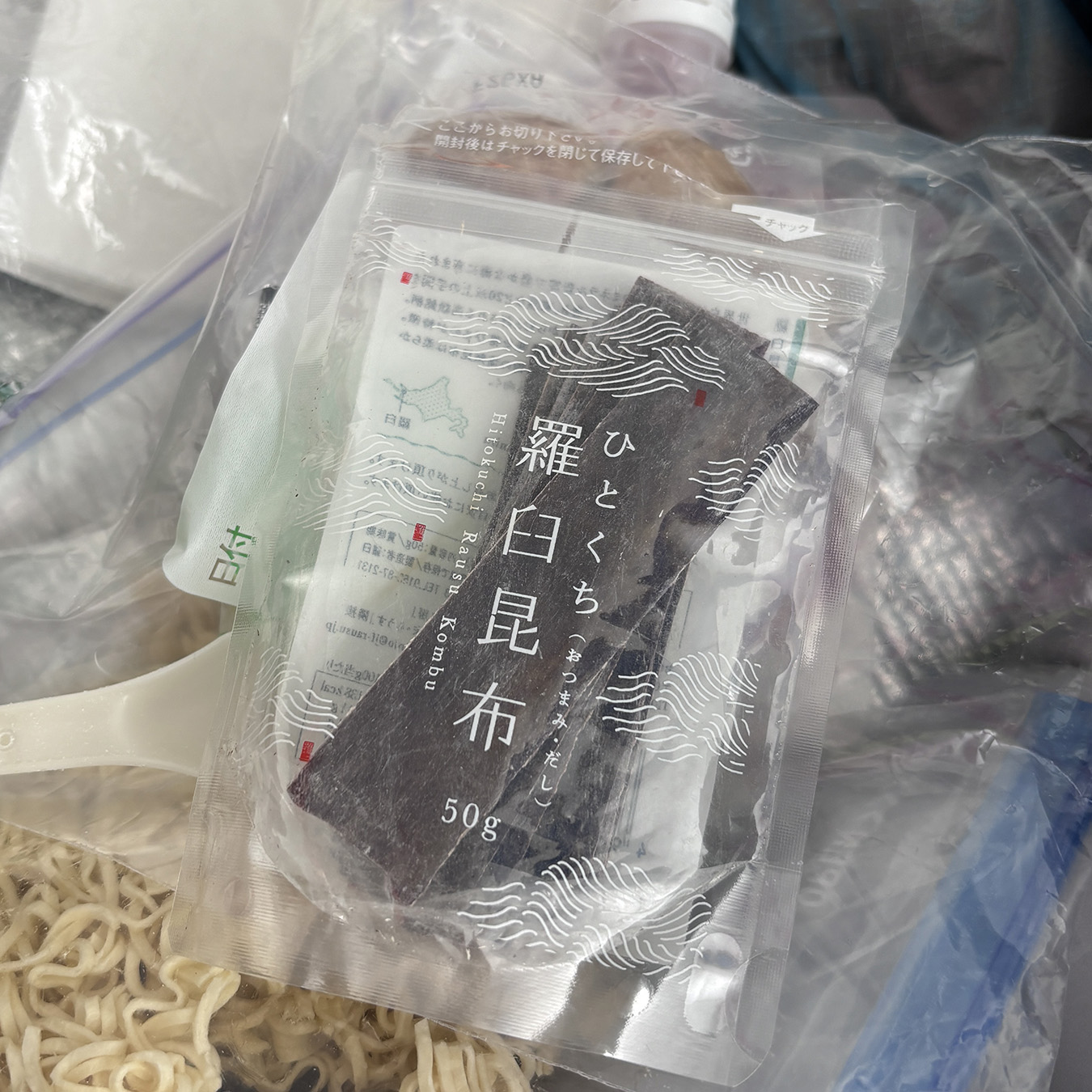

逆におむすびは大活躍だった。アルファ米をお湯で戻す際に昆布をひとカケラ入れると旨みが加わりおいしく食べることができる。赤飯と白米の両方でおむすびを作ったが、どちらもおいしかった。尾西の赤飯には付属の塩が付いているが、旨味のある良い塩に変えるべき。今回は自宅にあったごま塩を持参した。海苔は刻み海苔がおすすめ。アルファ米をお湯で戻した後、ジップロックに入れたまま握る。次回からアルファ米は全ておむすびにして食べることにする。具材を変えれば飽きもこないだろう。

ランチはアルファ米おむすび。赤飯はもち米なので食感が良い。

山用のレトルト食品や乾燥食品に圧倒的に足りないのは旨味成分。昆布は万能。

朝食のバゲットは3日目で飽きたので、味のバリエーションを加えた方が良かったかもしれない。今回はエナジージェルと疲労回復のためのアミノ酸パウダーを持っていった。これは効果があったと思う。全体を通じて不足はなかったが、荷物は軽く感じていたので、もう少し嗜好品を持っても良かったかもしれない。

朝食はスープにバゲットを浸して食べた。途中で飽きるので生ハムやチーズを挟んで食べたほうが良い。

バッテリー

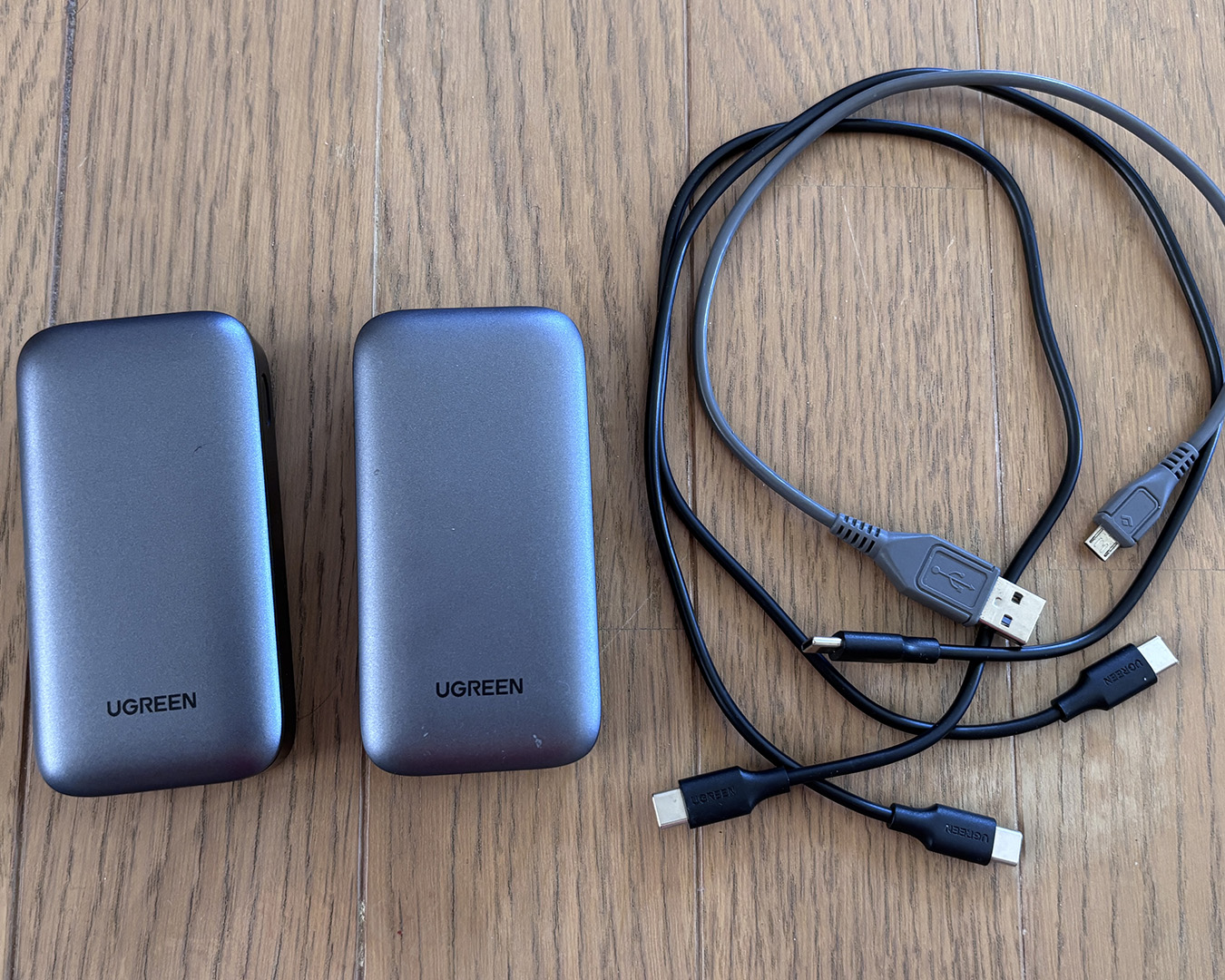

ユーグリーン|Nexode 10,000mAh 30W×2個

通信用とGPS、およびカメラとしてiPhone15を持った。USB-Cでの充電となるため、PD*対応の大容量モバイルバッテリーが必要になる。念のため2個持参したが、iPhone15自体のバッテリー容量が大きいため、機内モードでGPSとカメラのみを使用した場合だと1日のバッテリー消費量は30%程度に収められる。結果的には1個で足りた計算になるが、仮に電波が通じる状況でSNSを閲覧したりすると、うっかり使いすぎることも想定できるため、やはり予備は持った方が良いかもしれない。

*「Power Delivery」の略称で、USB-Cに対応した給電規格。最大100Wと大きな電力を供給できる。

充電ケーブルはメインで使うUSB-Cのほかに、予備のUSB-Cとヘッドライト用のUSBケーブルをエマージェンシーセットの中に入れている。ちなみに山行中に電波がつながったのは街が見下ろせた丹後山の山頂と尾瀬周辺だけだった(携帯キャリアはソフトバンク)。下山後に知ったのだが、PD対応の大容量モバイルバッテリーからヘッドライトなどの小型デバイスに充電する際には、低電流モードに切り替える必要があるので注意。私は山の中でヘッドライトの充電が上手くいかず慌てた。

日焼け対策

❶アウターユー|フェイスグローブ フレックス

❷その他(化粧水、乳液、日焼け止め、リップクリーム)

若いうちは気にしなかったが、40歳を超えたら男性でも日焼け対策は念入りにした方が良い。私は春の立山で火傷に近い日焼けのダメージを受けて顔にシミができて以来、改めて日焼け対策を念入りにしている。物理的に日差しを防ぐ方法はフェイスグローブに落ち着いた。顔全体を覆うタイプは煩わしい。

露出した部分は日焼け止めクリームに任せるので、その分スキンケアを念入りにするのだが、その方法はドラッグストアの化粧品売り場のお姉さんのアドバイスに従っている。女性にとっては当たり前の話でも中年男性には未知の領域である。

お姉さん曰く、まずは日焼け止めクリームを塗る前に肌のベースを作れとのこと。私は山でも毎晩温水シャワーを浴びるか、熱湯に浸した手拭いで顔や身体を拭くのだが、その後に化粧水をたっぷりと塗り、肌を整えてから乳液で潤いを閉じ込める。翌朝、その上から入念に日焼け止めを首周り、耳、胸元までしっかりと塗り込む。サングラスで隠れる目の周りも疎かにしない。リップクリームも忘れずに。強い日差しと免疫力の低下で唇はヘルペスに感染しやすく、悪化すると酷い水ぶくれになり、回復には時間がかかる。自宅に帰ったら風呂上がりの保湿パックを忘れずに。

登山届/山岳保険/衛星通信

登山届はコンパスのアプリから提出。予定変更や下山通知は、山中でも電波のある場所であれば山中から可能だった。山岳保険の適用には登山届が必要なため、今年からコンパスを利用している。山岳保険はやまきふ共済会の一般会員に加入済み。年間4,000円で遭難時の捜索費用を1,000万円まで対応。ただし登山届の提出が条件となり、未提出の場合は500万円まで。

衛星通信については昨年までイリジウムの衛星電話をレンタルして対応していたが、手持ちのiPhone15からスターリンクの衛星経由での緊急SOSの発信が可能になった。さらにキャリアによってはテキストデータのやり取りも可能になるので、今後は衛星通信機や衛星電話を持つ必要性も薄まるだろう。そのうち通話も可能になるはずだ。

※現在はUQモバイルから「au Starlink Direct」に加入済み。電波のない山中から衛星経由でテキストメッセージの送信が可能になった。

装備編となる前編はここまで。後編では実際の山行記録とともに、今回のルートをどのように歩いたかご紹介したい。