山と道ラボのベースレイヤー編は、ハイカーズデポ土屋智哉さん、Run boys! Run girls!桑原慶さんと『山と道ラボ』を交えての鼎談で幕を開けました。

ハイカーとトレイルランナー、それぞれがベースレイヤーに求める機能の違いが浮き彫りになった鼎談でしたが、その違いは同じ製品カテゴリーとは思えないほど大きいものでした。

つまるところ、ベースレイヤーとは何なのか?

ベースレイヤー編の第2回は、そもそもベースレイヤーという製品が生まれた歴史的経緯の探索や、ハイキングとトレイルランニングという活動の特性をふまえた役割への考察、市場に存在する製品群の整理など、多面的なアプローチによってベースレイヤーの本質に迫ってみることにしました。

筆を取るのは、もちろん『山と道ラボ』メインリサーチャーである渡部隆宏研究員。本稿がベースレイヤーに対する皆様の理解を深めることに役立てば幸いです。

山と道ラボとは

山道具の機能や構造、性能を解析する、山と道の研究部門です。アイテムごとに研究員が徹底的なリサーチを行い、そこで得られた知見を山と道の製品開発にフィードバックする他、この『山と道JOURNALS』で積極的に情報共有していくことで、ハイカーそれぞれの山道具に対するリテラシーを高めることを目指します。

鼎談を受けての疑問点

先日のハイカーズデポ土屋智哉さん、Run boys! Run girls!桑原慶さんを交えての鼎談は非常に興味深かった。

ベースレイヤーに求める機能について、それぞれのショップオーナーとしての視点、ハイカーおよびトレイルランナーとしての視点がクロスしあった見解の数々は刺激的で、テクノロジーや製品について初めて知ったこともあり、目からうろこの体験であった。

おふた方がベースレイヤーに求めるものはあまりに対照的に思えた。

ハイカー代表の土屋さんが重視するのは、低体温症にならないための保温性と長時間着用し続けることのできる消臭性で、その機能を兼ね備えた素材としてメリノウールを選ばれていた。また、いわゆる山における重ね着=レイヤリング・システムも前提とされていたと思う。

一方でトレイルランナーを代表して桑原さんが重視するのは、走ることによる風と換気で汗を素早く肌から遠ざけ、蒸発・蒸散させる機能であった。快適性よりもパフォーマンスを下げずに行動し続ける性能が求められており、素材としては化繊(ポリエステル、ポリプロピレンなど)が推奨されていた。イメージとしてはいわゆるランニングシャツに近く、レイヤリングはごくシンプルで、基本は単体での着用が想定されている印象であった。

山を歩きトレイルも走る自分としてはそれぞれの見解に強く共感することができたが、一方で、アクティビティや利用シーンごとに存在する実に多様な製品群を、ひと括りに「ベースレイヤー」と呼んでよいのだろうかという疑問が湧いてきた。現在、それだけベースレイヤーに求められる機能は、さまざまに分化しているからだ。

厚手のウールを用いた長袖シャツも、ランナーがレースで着用する薄手のTシャツも共にベースレイヤーなのだとしたら、その共通点は何だろう? カブトムシもチョウも、見た目は全く違えど同じ昆虫だ。彼らを同じ分類としているその鍵を見つけなければならない。

そもそもベースレイヤーとは何なのだろうか?

ベースレイヤーの発展史

かつてのベースレイヤーは日常的に着用する下着と何ら変わりがなかったと推測されるが、現在では形状、機能性、素材などさまざまな点で進化を遂げている。日常の下着にアウトドアならではの機能性が付加され、レイヤリング・システムの発明と共に機能が研ぎ澄まされ、スキーやハイキング、トレイルランニングなどアクティビティの拡がりと共に発展してきたものが、今日市場に存在する多様な製品群となっている。

この多様なベースレイヤーというものの本質を理解するためには、これまでの歴史的な経緯を探るのが良いのではないかと考えた。ちょうど昆虫を定義するために、より古い種から分岐したポイントを押さえれば良いということと同じ発想である。

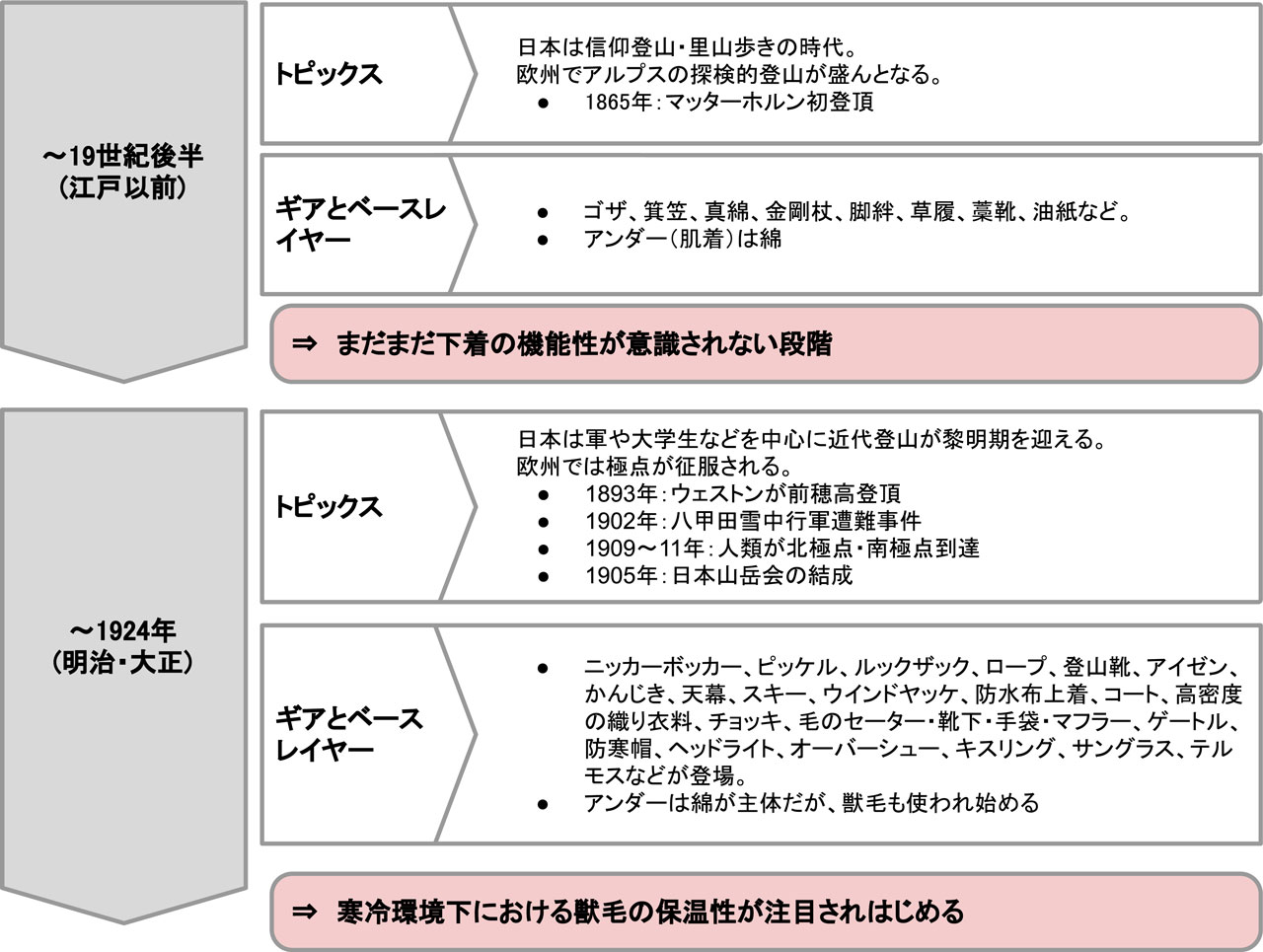

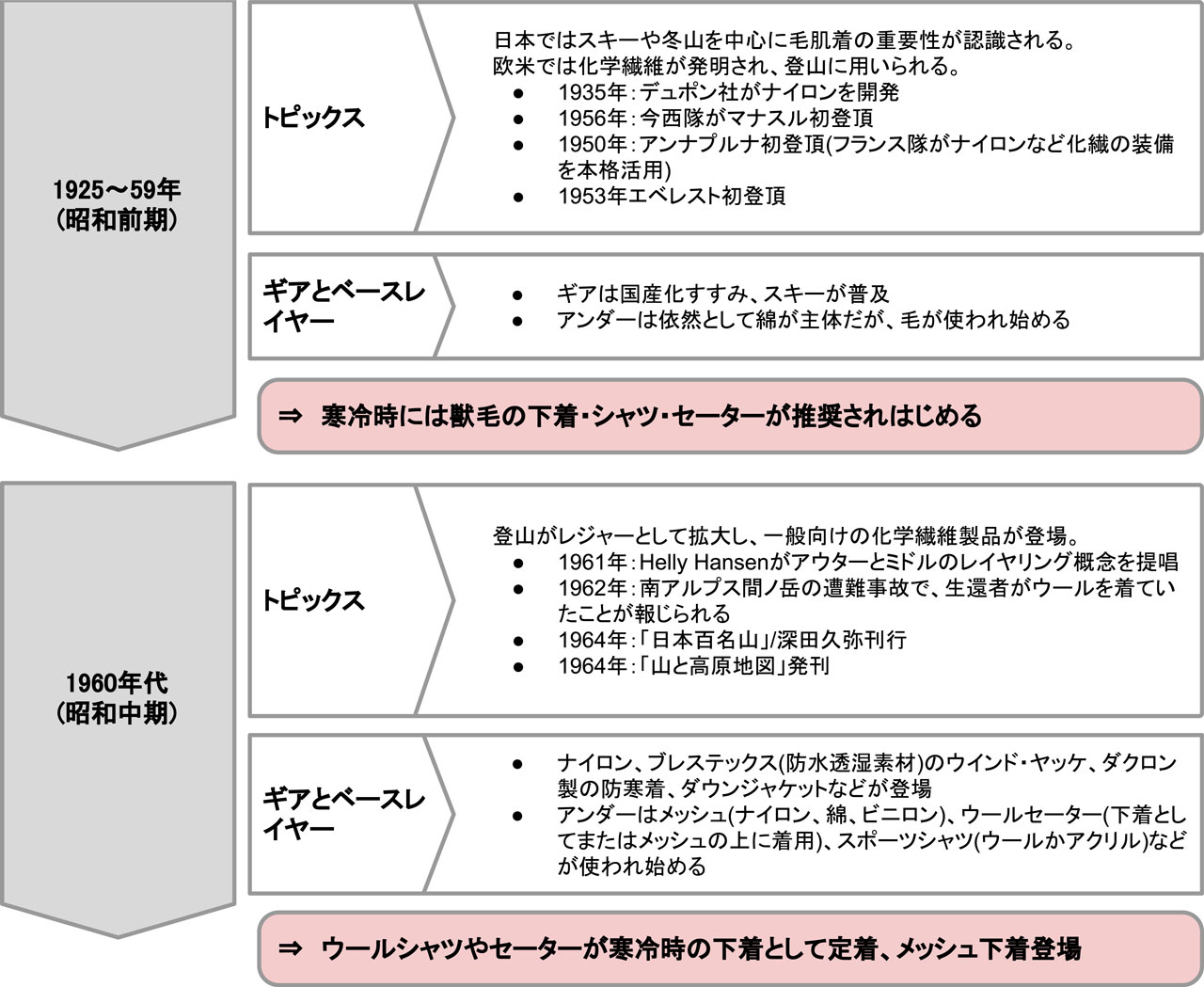

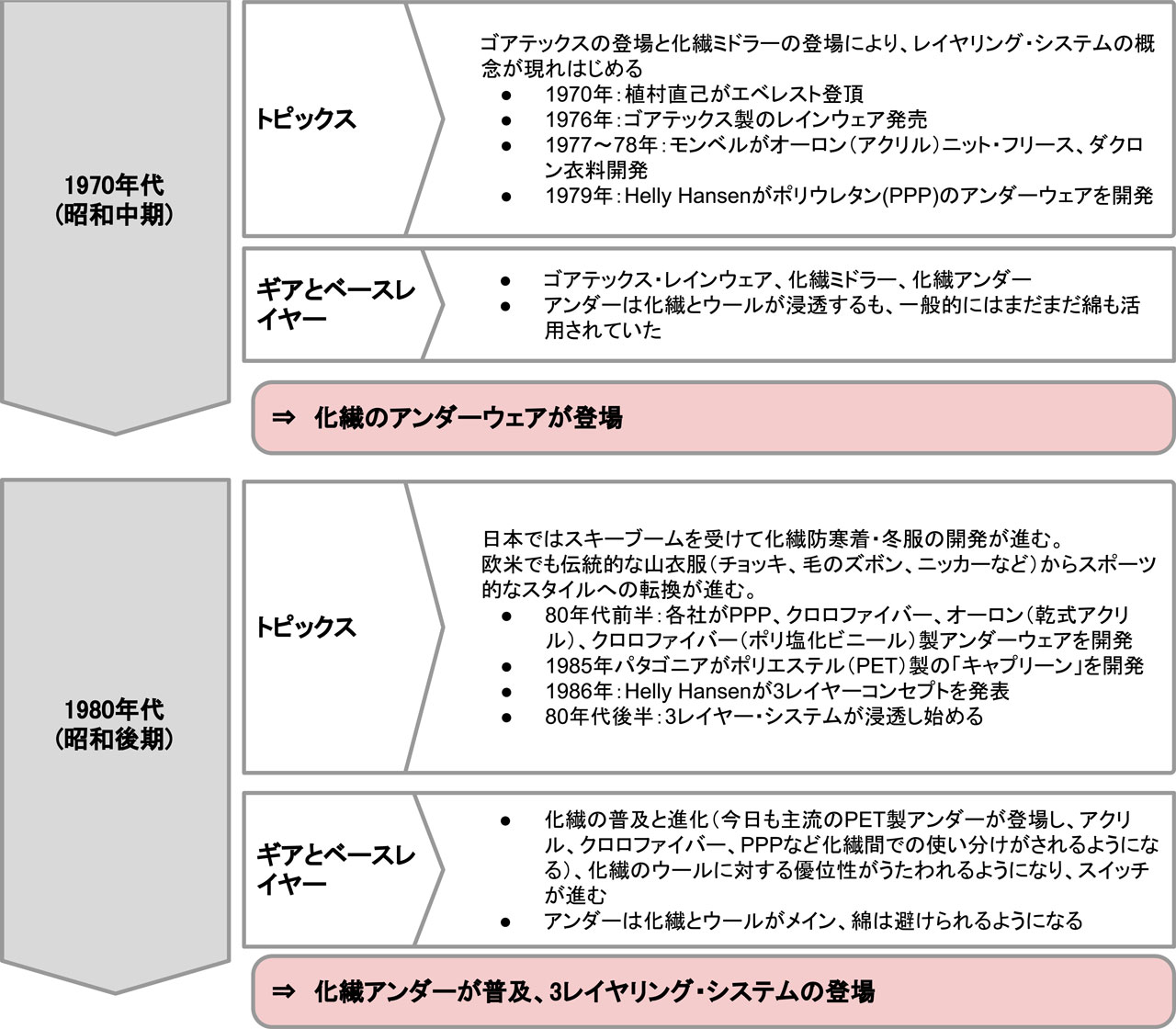

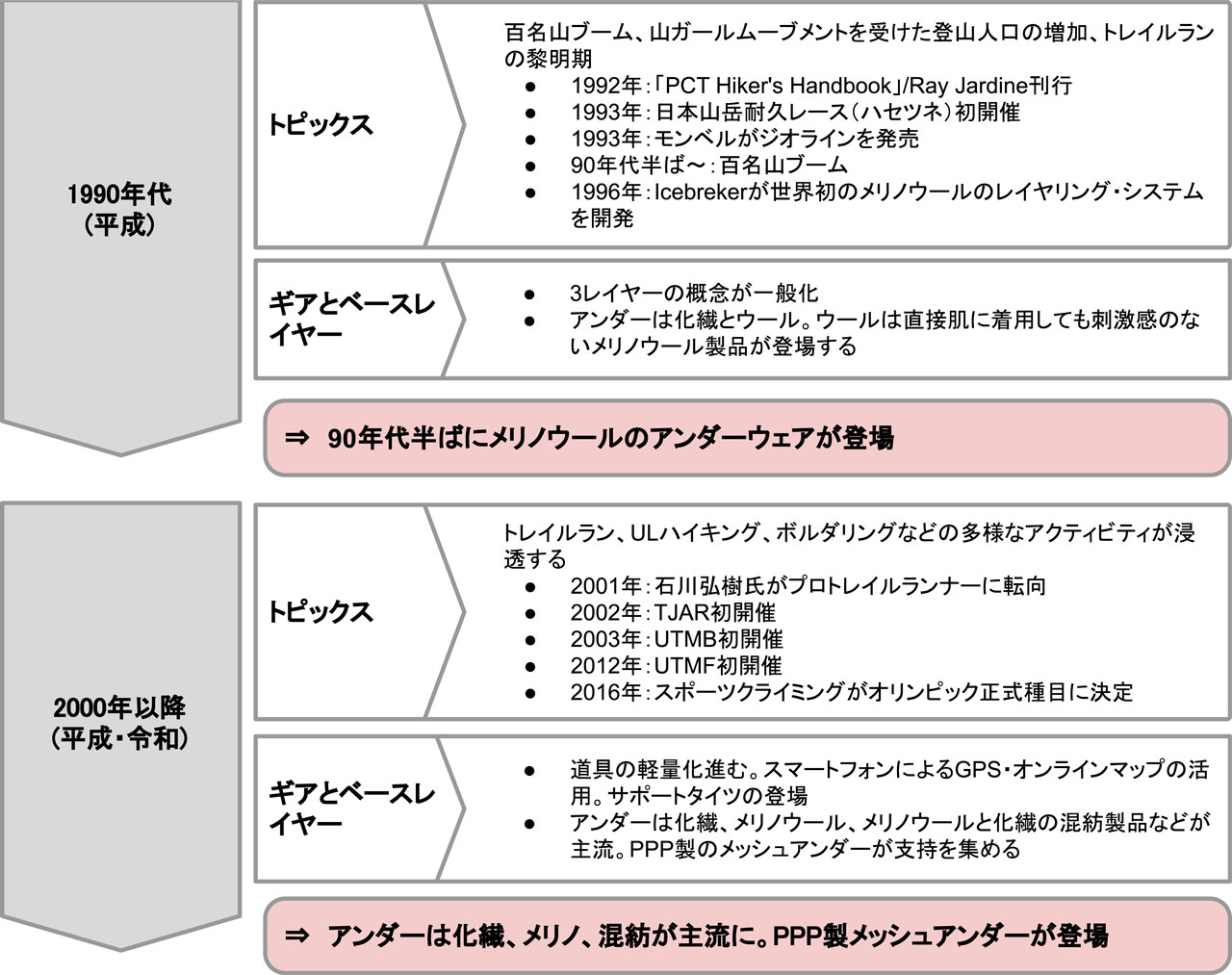

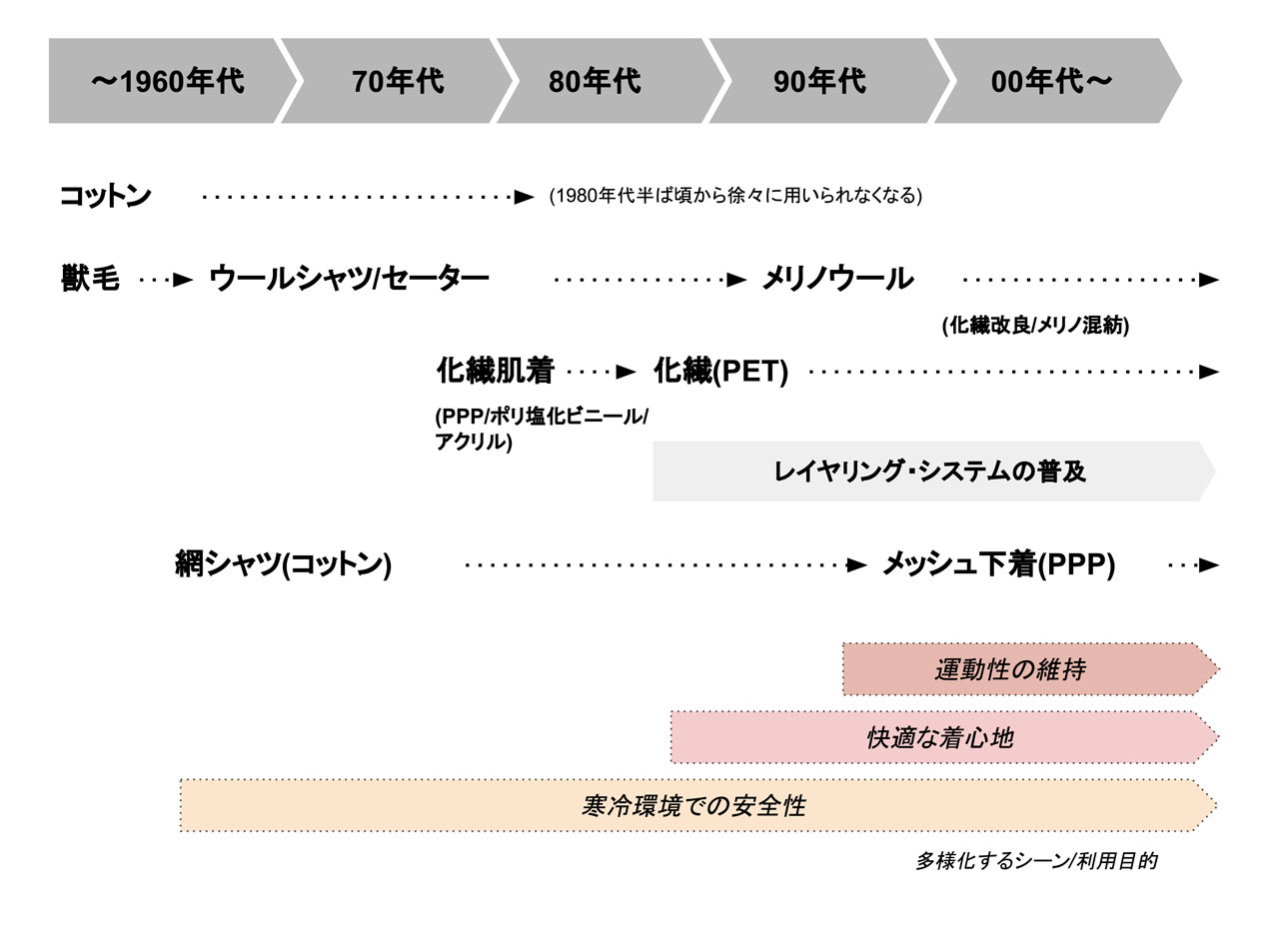

以下に示すのは各種の資料をもとにまとめたベースレイヤーの発展史である。時代の区切りは筆者の判断による。関連として登山史上のトピックスおよび各時代のアウトドア・ギアについても情報を加えている。こうして時系列を追ってみると、我々が今日イメージするようなベースレイヤーという概念は80年代後半頃に確立した意外に新しいものであることがわかる。

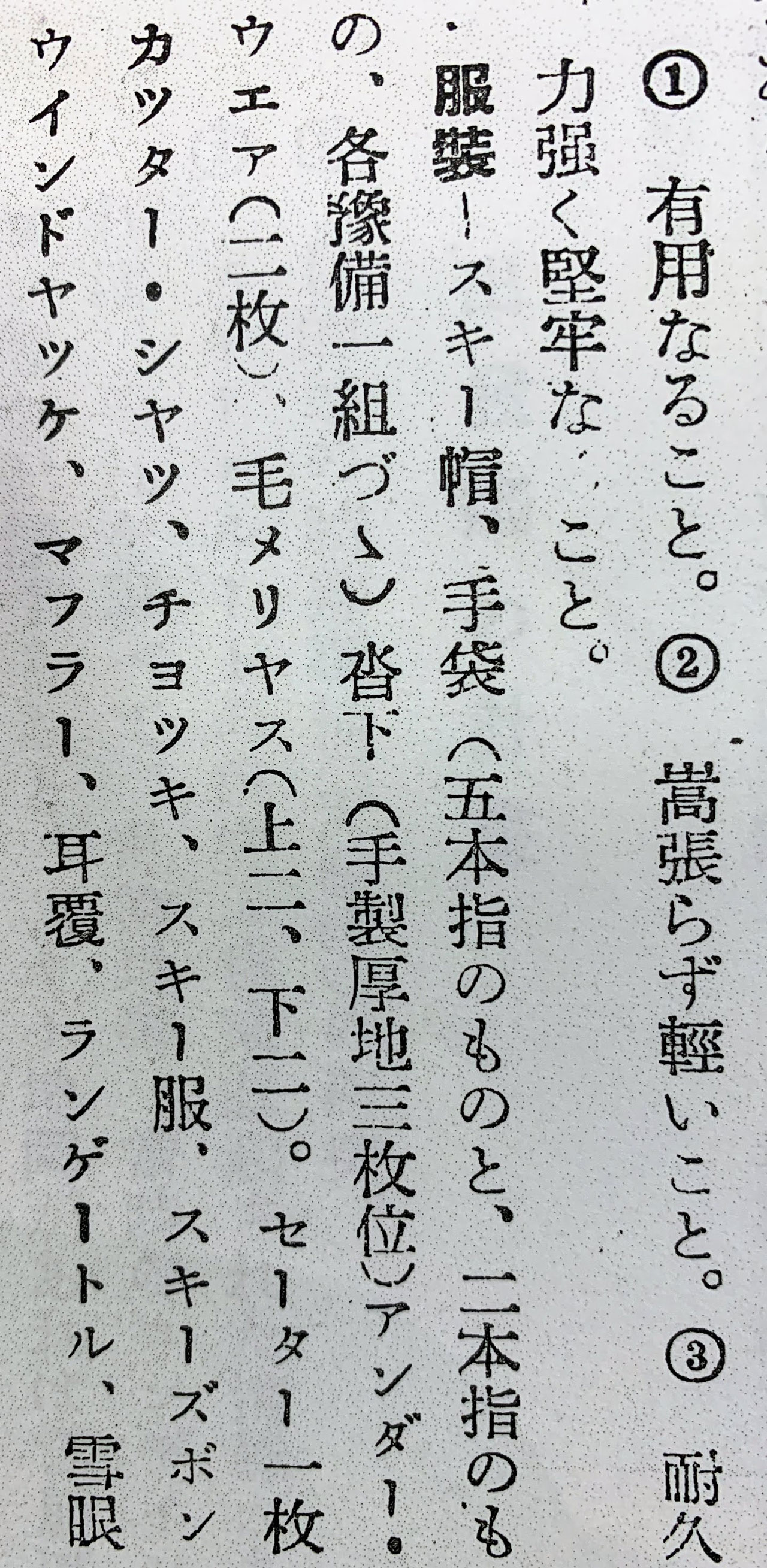

戦前:コットンと獣毛の時代

冬山登山や極点の探検は第二次大戦以前から行われていたものの、その時代に用いられていたのは獣毛(アザラシなどの毛皮や羊の毛織物など)や厚手のコットン(サージなどの綿織物)であった。当時の資料を見ると、夏山は木綿の下着に蓑や笠などのクラシカルな装備、冬山では毛のセーターなどが推奨されている。

当時、寒冷下に肌に直接着る素材として獣毛の有効性が伝わっていたものの、まだまだ経験的に使われていたという域を出なかったようである。下着の素材はコットン(木綿)が主流であった。

戦後〜1960年代:極地探検と化繊の登場

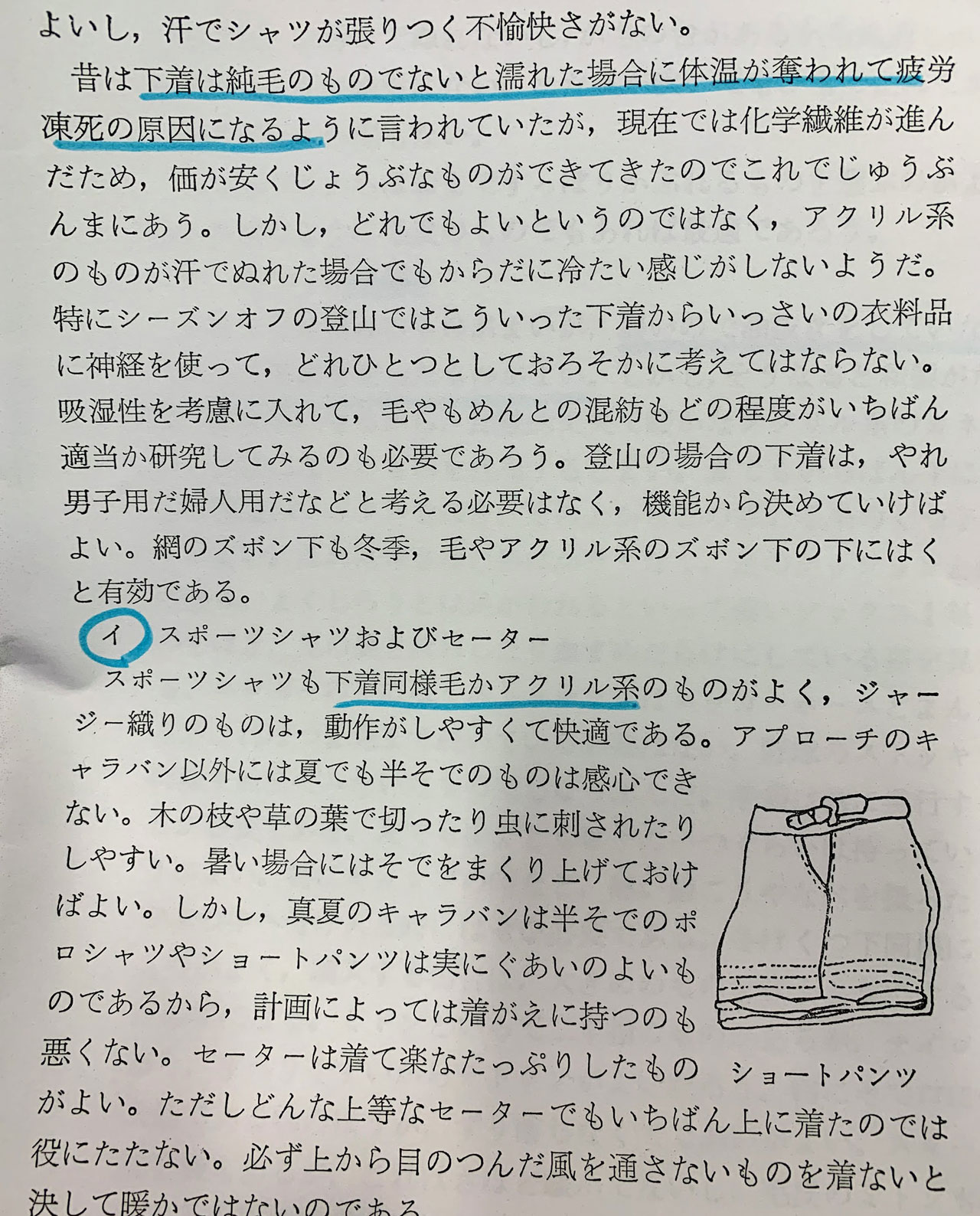

戦後になると極地の探検や登山人口のひろがりに応じ、寒冷化におけるウール(獣毛)の有効性が浸透してきた。ただしその認識は大学の山岳部やプロ登山家、本格的な冬山登山を行う人々などの狭い範囲にとどまり、コットン下着の着用によると考えられる冬山での事故もまだまだ頻発していた。コットンは言うまでもなく濡れに弱いため低温下での着用にはリスクがあるが、そのような認識が必ずしも山に行く人々の間に広く浸透していたわけではなかったようである。

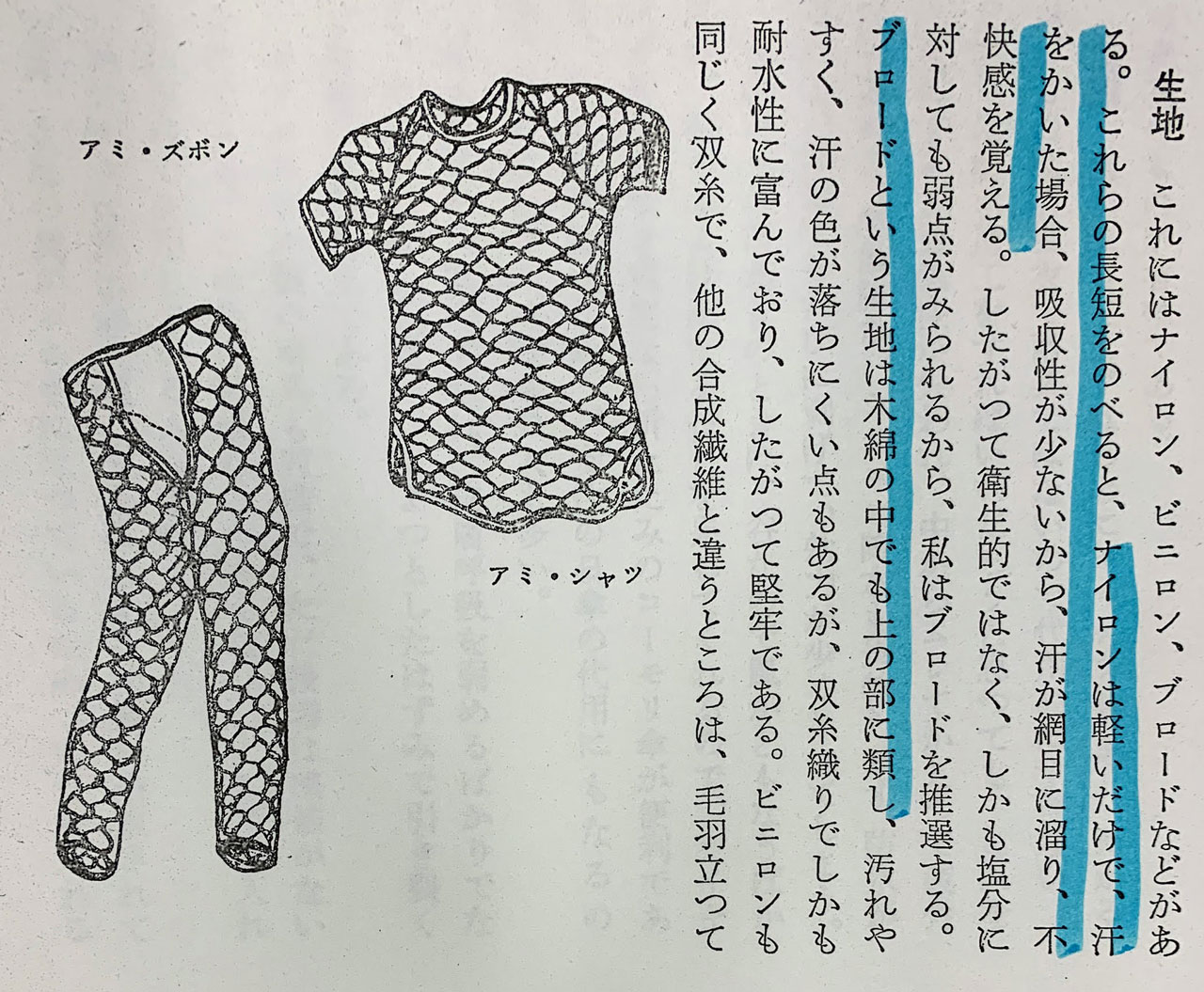

1960年代に入ると、アクリル製のウェアやウールシャツなどが用いられるようになる。この時期に下着の素材や機能性に対する理解や関心が高まり始め、網シャツの有用性も浸透するようになった。

1970〜80年代:化繊アンダーウェアの普及とレイヤリング概念の登場

1970年代頃になると「冬山ではウール」という認識がだいぶ浸透してきたようだが、コットンも使われていた。当時の山岳雑誌には「(冬は)いちばん下にメッシュ肌着、その上にコットンもしくはウールシャツを着る」などという記述が見受けられる。まして夏山や低山では、まだまだコットン肌着がメインであったと推測される。

この頃用いられていたウールの肌着は今日のようなメリノウールのアンダーウェアではなく、薄手のセーターやウールシャツ、ラクダ下着といったものであり、肌へのチクチクした刺激や野暮ったいデザインなどが敬遠されていた。より肌触りが良く、ウール同様に冬山での安全性が高いとされたカシミヤやシルクの下着なども推奨されていたが、高価であるため山用のウェアとして一般化することはなかった。

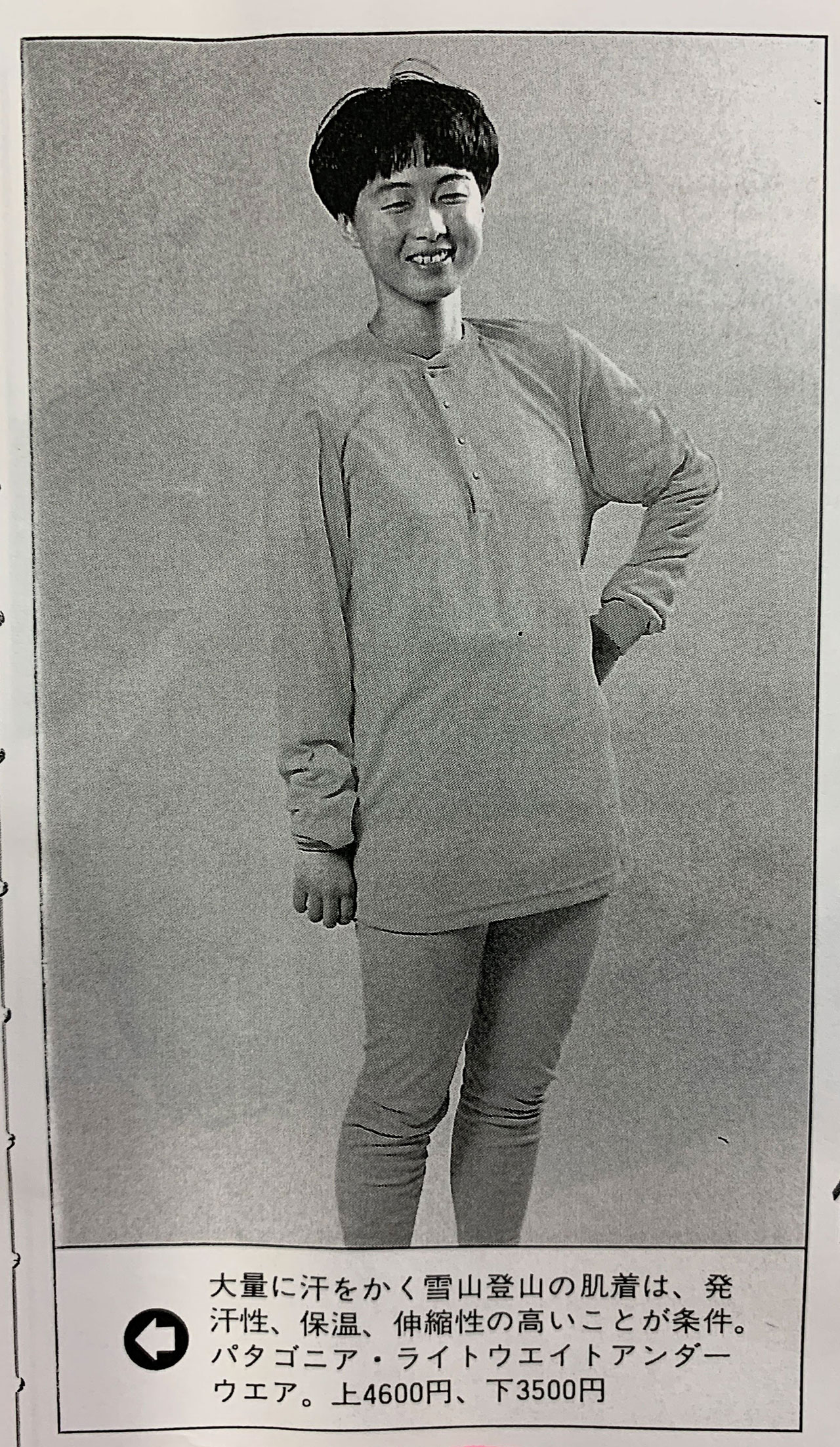

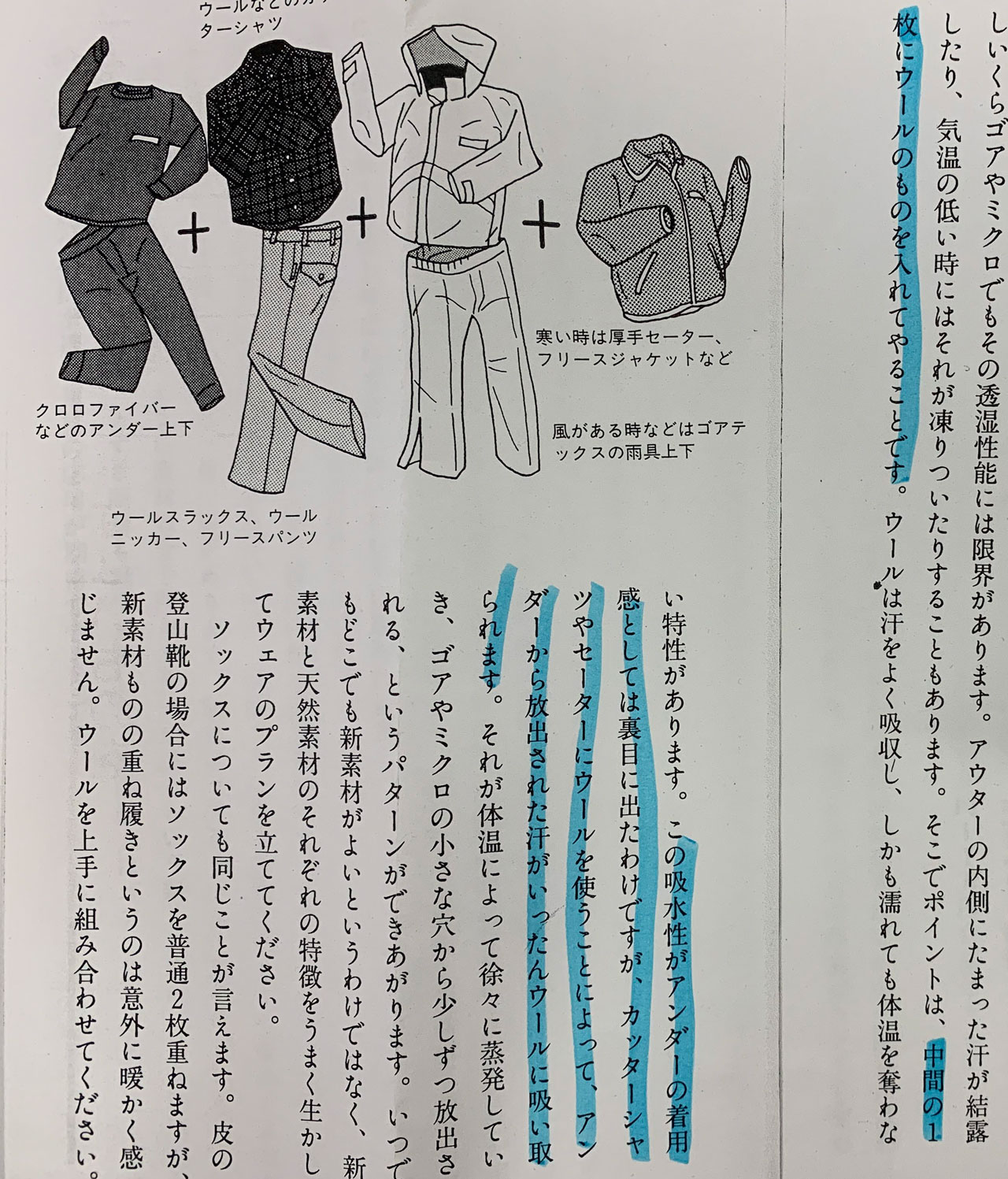

化学繊維のアンダーウェアが登場したのは70年代終わりごろであるが、本格普及したのは80年代初めのことである。最初期の製品には、ポリプロピレン(パタゴニアなどが発売)、乾式アクリル(商標オーロン、同モンベルなど)、ポリ塩化ビニール(商標クロロファイバー、同ノースケープ社など)などの素材が使われていた。70年代後半に開発されたゴアテックスのレインウェアやフリースのミドルウェアも同じ時期に普及が進んでいった。

化繊アンダーウェアは吸湿しないため濡れに強く速乾性があり保温性も高いとされ、冬山登山やスキーなどのシーンを中心として支持を集めた。1985年頃の雑誌を見ると、従来用いられてきたコットンの下着やウールセーターに対する化繊アンダーウェアの優位性が大きく宣伝されている。これらの新素材アンダーウェアが、いわゆる下着然とした見かけではなくスタイリッシュなデザインであったことも普及に拍車をかけた。

一方で当時の化繊素材には課題も少なくなかったようだ。初期のポリプロピレン・アンダーウェアは長期連用によって皮脂が付着し、汗の処理性能や保温性が劣化するという欠点が指摘されていた。また洗濯上の取扱いなどにも難があったようだ。ポリ塩化ビニールは保温性や速乾性に優れ汚れもつきにくいという理想的な素材であったが、燃焼時にダイオキシンが発生するという問題などからいつしか採用されなくなっていった。

そのような化繊アンダーウェアの欠点を克服するものとして登場したのが、80年代半ばに登場したポリエステル製品である。1985年に発売されたパタゴニアのキャプリーンがその嚆矢と言える。ポリエステルはもともと水を吸わないが、親水性の加工技術が施されアンダーウェアとして実用化された。乾式アクリルの下着も今日ほぼ見かけることはないが、この時期にポリエステル製へ置き換わっていったものと思われる(モンベルのオーロンは当初オーロンにポリエステル=ダクロンをブレンドしたものであったが、現在はポリエステル100%である)。今日もベースレイヤーの化繊素材として最もポピュラーな素材はポリエステルである。

80年代初めから中頃にかけ、様々な課題を克服しつつ化繊が登山ウェアの中心的な素材として受け入れられていった。ゴアテックスを用いたレインウェアや化繊のミドルウェアといった今日の「3レイヤリング・システム」を構成する製品群が普及したのは80年代の後半から90年代の初めのことである。このレイヤリング概念の浸透と共に、登山者の間で従来の「下着・肌着・アンダーウェア」という概念が「ベースレイヤー」へと変化していったものと考えられる。この頃からコットンの肌着は明確に避けられるようになった。

1990年代以降:メリノウールの登場とアクティビティにあわせた多様化

化繊ウェアの台頭により、ウールの下着・シャツ・セーターなどは時代遅れのものとされていった。当時の書籍には「天然繊維を弁護したくなるが、実際に使ってみて、いろいろな点で優れていることが立証されているのは合成繊維の下着類である。はるかに早く乾くし、従って体をより暖かく保つ」( 出典:「現代登山技術」/ヘルマン・フーバー著・横川文雄 訳(1983) )という記述がある。

ウールのアンダーウェアはチクチクとした着心地の悪さやデザインの問題だけではなく、保温性など機能面でも化繊に劣るとされていたのだ。ニュージーランドのアイスブレーカー社が創業したのは1995年だが、「その当時、アウトドア用衣料はすべてが化学繊維で出来ており、メリノウール製品に興味を持つ人はほとんどいませんでした。あるバイヤーは「ウールについては何も話さないでくれ。ウールの時代は終わったよ」というエピソードが同社の社史に記載されている。

こういった認識を一変させたのが、90年代半ばに登場したメリノウールのベースレイヤーである。素肌に着てもチクチクせず、肌触りがよく、防縮加工が施され簡単に洗濯でき、デザインもスタイリッシュであった。今日メリノウールのベースレイヤーはハイカーの間で化繊と同じか、それ以上にポピュラーな存在となっている。

メリノウールのベースレイヤーが支持を集めた要因としては、まず防縮技術(家庭で水洗いしても縮みにくい加工技術)の開発が大きい。1975年に現在もウールの防縮技術として最もメジャーなクロイ法(縮みの原因であるウールのウロコ=キューティクル部分をアルカリ液で剥離させる技術)が実用化され、メンテナンスが容易なウール衣料の可能性がひろがった。

加えて肌に直接着用しても違和感のない着心地の改良が挙げられるだろう。ウールが肌にあたえる刺激は羊毛繊維の太さに起因し、およそ30ミクロン以上の太さであればチクチク感があるとされている。現在販売されているアウトドア用のメリノウールのベースレイヤーはおおむね20ミクロン未満の極細繊維を束ねており、ほとんど刺激を感じることはない。このような極細糸を用いた製品の実用化が、メリノウールのベースレイヤーを実現させる必要条件であったはずである(※)。

※極細糸の紡績技術がいつ頃どのように確立したのかは判明しなかった。

加えてメリノウールのベースレイヤーが支持を集めたもう1つの要因として、冬山におけるウールの優秀さが再認識されたという説を提示したい。

化繊アンダーウェアの優秀さが大きくアピールされていた90年代初期においてさえも、「重ね着する場面においては下着の上にウールを一枚着ておいた方が吸湿してくれるため快適である」というような記述が見受けられた。夢のような性能とされてきた化繊ウェアも、必ずしも万能ではないことが経験的に示されていたのだ。

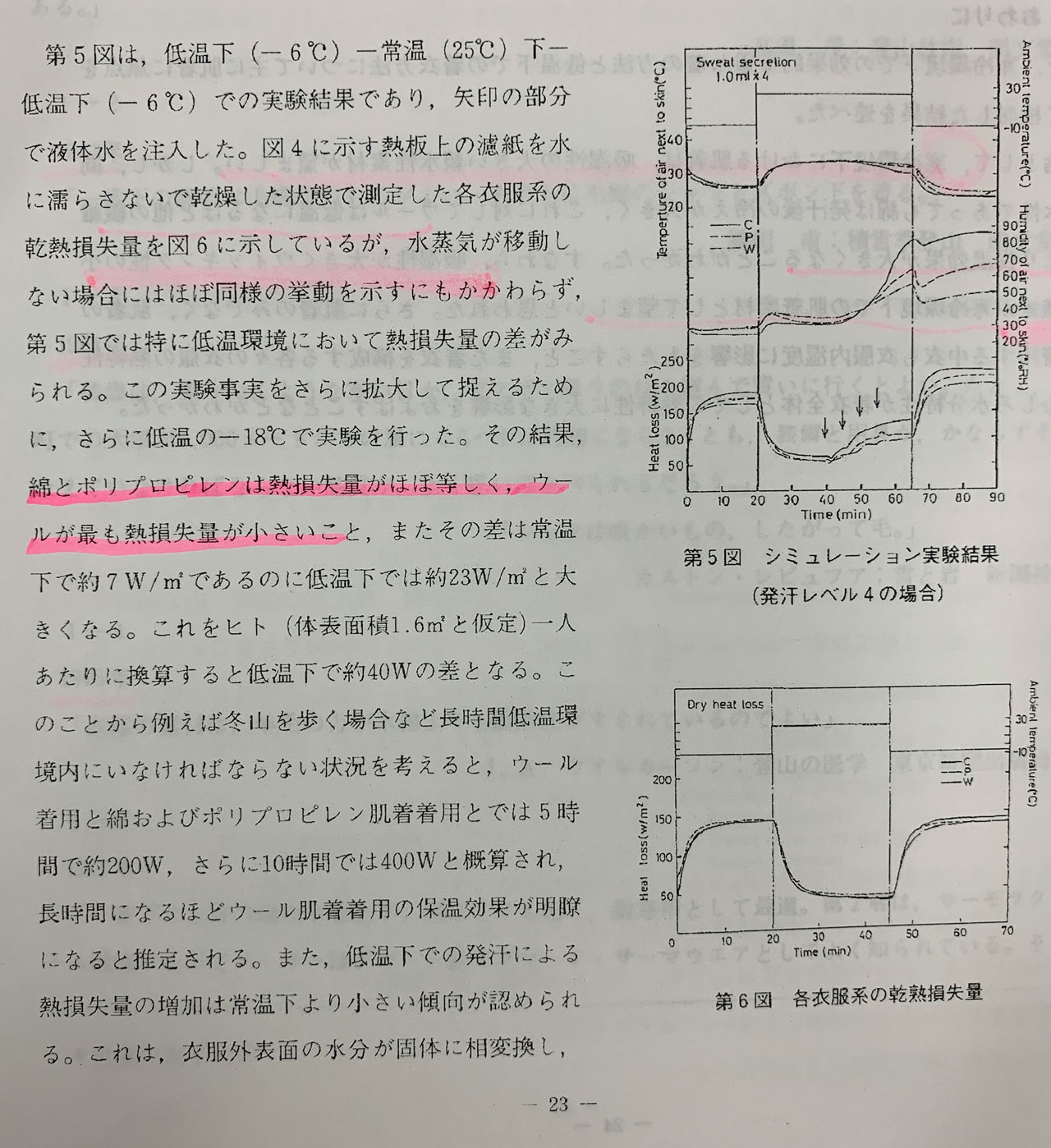

それを学術的に立証したのが、1990年の日本山岳会科学委員会シンポジウムに提出された論考『衣類のむれの研究から』/諸岡晴美(当時富山大学、現京都女子大家政学科教授)である。「発汗シミュレータ」という人体を模した装置を用い、冬山での重ね着状態を疑似再現しての実験結果は驚くべきものであった。

化繊など吸湿性にとぼしいアンダーウェアの上に重ね着をした場合(※)、衣類内の湿度が高まり体温調節が機能しなくなってより多くの発汗をうながすという危険性が示唆されていたのだ。また、汗が濡れ広がりやすい素材の場合、水分の移動と共に衣類内の温度を低下させてしまうリスクがあるということも明らかとなった。

これまで化繊のアンダーウェアは、速乾性が高いために保温性が高いとされており、素材単体の熱伝導率などをもとにしてウールに対する寒冷化での優位性がうたわれていた。実際の着用場面では、必ずしもそのような特性がプラスに働かないことが示されたのである。

論考は寒冷環境下での肌着として望ましい素材を「吸湿性が大きくウィッキング性(汗の濡れ広がりやすさ)が小さい繊維」と定義し、具体的には「ウールが最適解である」と結論づけていた。

こうした背景と並行するように登場したメリノウールのアンダーウェアは、肌触りがよく快適で、当時のアウトドア・ユーザーにとってウールへの認識を一変させたはずである。

また個人的にはこの頃、90年代半ば以降からハイキングという活動の裾野がひろがり、着心地や消臭性といった快適さがより重視されるようになったこともメリノの普及要因として無視できないと考えている。音楽フェスなどにより、タウン着としてアウトドア衣料が着用される機会も増加してきたのもこの時期である。

以上のように、天然素材の時代から技術革新による化繊アンダーウェアの登場を経て、メリノウールのベースレイヤーが登場するまでが1990年代までの流れである。

また、2000年以降の比較的新しいトピックとしては、かつて「網シャツ」と呼ばれたメッシュ下着の普及があげられる。疎水性のポリポロピレン素材が用いられており汗冷えを防ぐ効果が支持を集め、ハイカーのみならずトレイルランナーにとってもポピュラーなアイテムになりつつある。また従来は親水性の加工が難しく、肌着に向かないとされていたナイロン製のベースレイヤーも登場してきている。

現在も化繊の技術革新は続いており、繊維の性質や織り方などが日々見直され、汗の発散作用や速乾性、保温性などの機能が向上している。天然素材と化学繊維それぞれの短所をおぎなうための混紡技術も発展しており、芯糸に化繊・外側にウールを巻くハイブリッド糸なども開発されている。化繊の消臭技術にもさまざまなものがあるが、依然としてウールがもつ天然の消臭性能にはかなわないようだ。

トレイルランニング小史とベースレイヤー

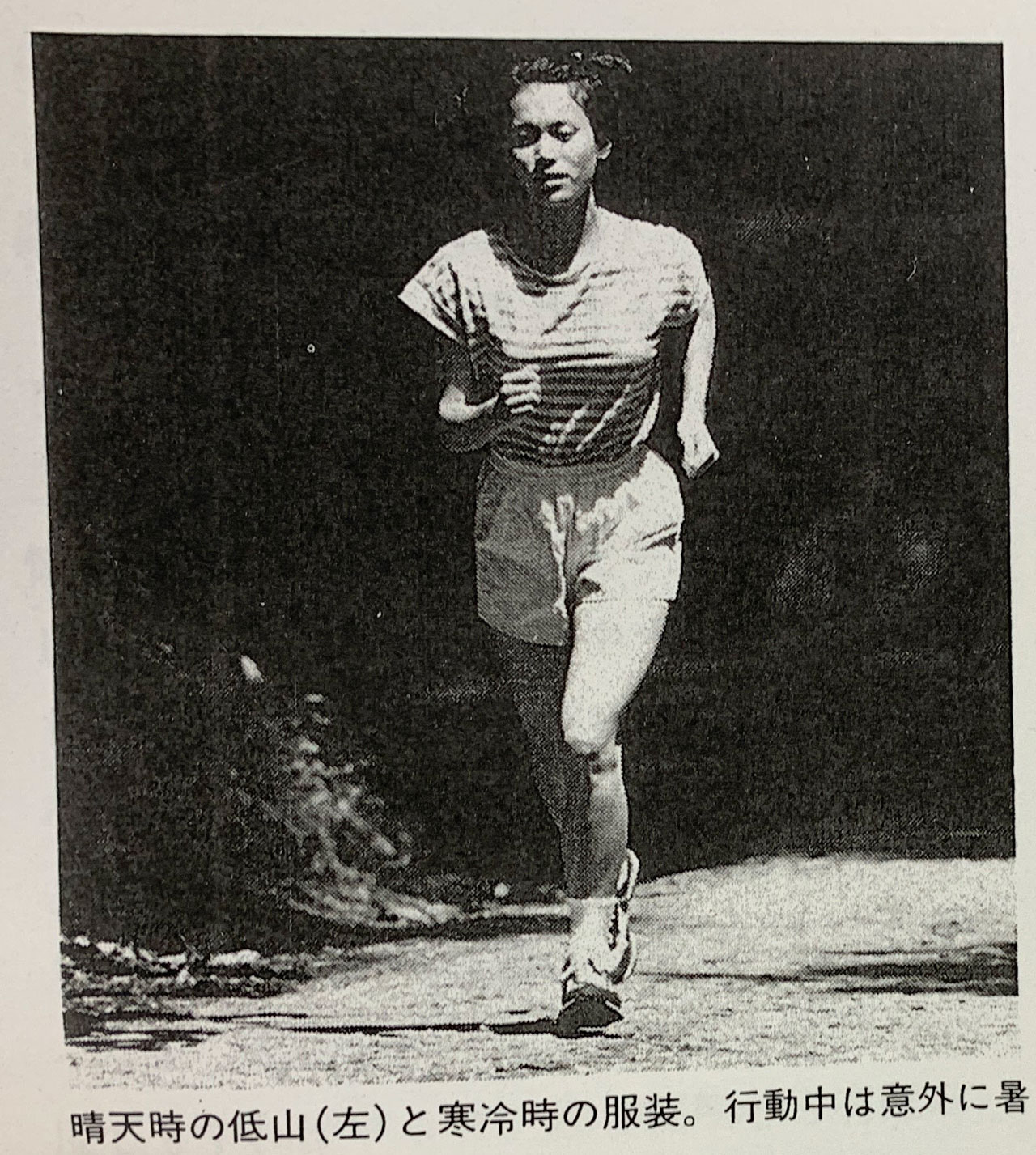

初期の「山を走る」際の服装(「ランニング登山」/下嶋溪、1986より)

ここで、前回の鼎談で重要な軸となったトレイルランニングの時系列について触れておきたい。

トレイルランニングのレースは、欧米では1977年の「Western States 100マイルレース」や1983年の「Leadville Trail 100マイルレース」などが先駆けとされているが、日本では早くも1948年に「富士登山競走」が開催されている。

1993年には日本山岳耐久レース(ハセツネ)が初開催されているが、国体の山岳縦走種目などとの関連も考慮され、現在に比べると登山色の強いイベントであり、一般にトレイルランニングという名称が広まり始めたのは90年代後半のことである。90年代後半にアメリカのレースなどがメディア等で紹介され出し、2000年代の初めに石川弘樹氏や鏑木毅氏らの活躍を経てトレイルランニングという新たなアクティビティの知名度が高まっていった。

では黎明期のトレイルランナーがどのようなウェアを用いたのか、そのヒントが1986年に刊行されたトレイルランニングの先駆け的入門書「ランニング登山」にある。同書によると、当時のランナーが用いたのはランニングシャツやクロスカントリー用のシューズなどであった。山を走ろうとする際、アウトドア環境の特性や安全性を重視すれば登山ウェアを選択し、走るという行為を重視すればランニングウェアを選択するであろう。当初から後者が選ばれていたという点は、今日にも通じるトレイルランナーのマインドを理解する上で興味深い。

トレイルランニングのように行動時間が短く、天候変化のリスクが低く、ランナーの行動負荷が高い局面では、安全性(保温性)よりも運動性能を妨げないことの方が重視される。走ればすぐに身体は熱くなるし、大量に発汗するため、身体のクールダウンと汗による運動性の低下(下着が保水してべとつき、重くなること)を防ぐことが最重要となるのだ。そのためには軽く乾きやすいランニングウェアが適していた。最初期のハセツネの写真などを見ても、トレイルランニングのベースレイヤーはランニングウェアとして始まったと判断できる。

アクティビティの普及と共にトレイルランニング専用アイテムが登場してきた。時期としては、現コロンビア社系列のシューズメーカー「モントレイル」が産声を上げた1997年あたりからではないかと思われる。ランニングシューズよりもプロテクション性能の高い専用シューズや背負ったままで走りやすいバックパックをはじめとして、トレイルランニング向けのベースレイヤーやミドルレイヤー、レインウェアも数多く登場している。これらのアイテムは一部のハイカーにも利用されており、今や登山ギア全体に影響を与えている。

こうして発祥を追ってみると、ハイキングのウェアが寒冷環の保温性を主眼に発展してきたのに対し、トレイルランニングウェアはランニングウェアから発展してきたことがわかる。両者はその起点から異なっていたのである。

以上の通り、70年代までの天然素材の時代から、化繊が台頭しレイヤリング概念が定着した80年代、ウールが復権した90年代、アクティビティのひろがりと共に多様化してきた00年代以降というのが、大まかなベースレイヤーの発展史である。ベースレイヤーはアウトドアでの安全性(保温性)を確保しつつ快適に着用できる下着として80年代後半からレイヤリング・システムと並行的に普及発展し、着用シーンやアクティビティの広がりに応じて、快適性能を重視したものや、より運動性の維持(ランニング)を追求したものなどに分化してきていると言えるだろう。

ベースレイヤーの役割

以上の歴史的経緯を踏まえて、本章ではベースレイヤーに期待される本質的な役割を考えてみたい。

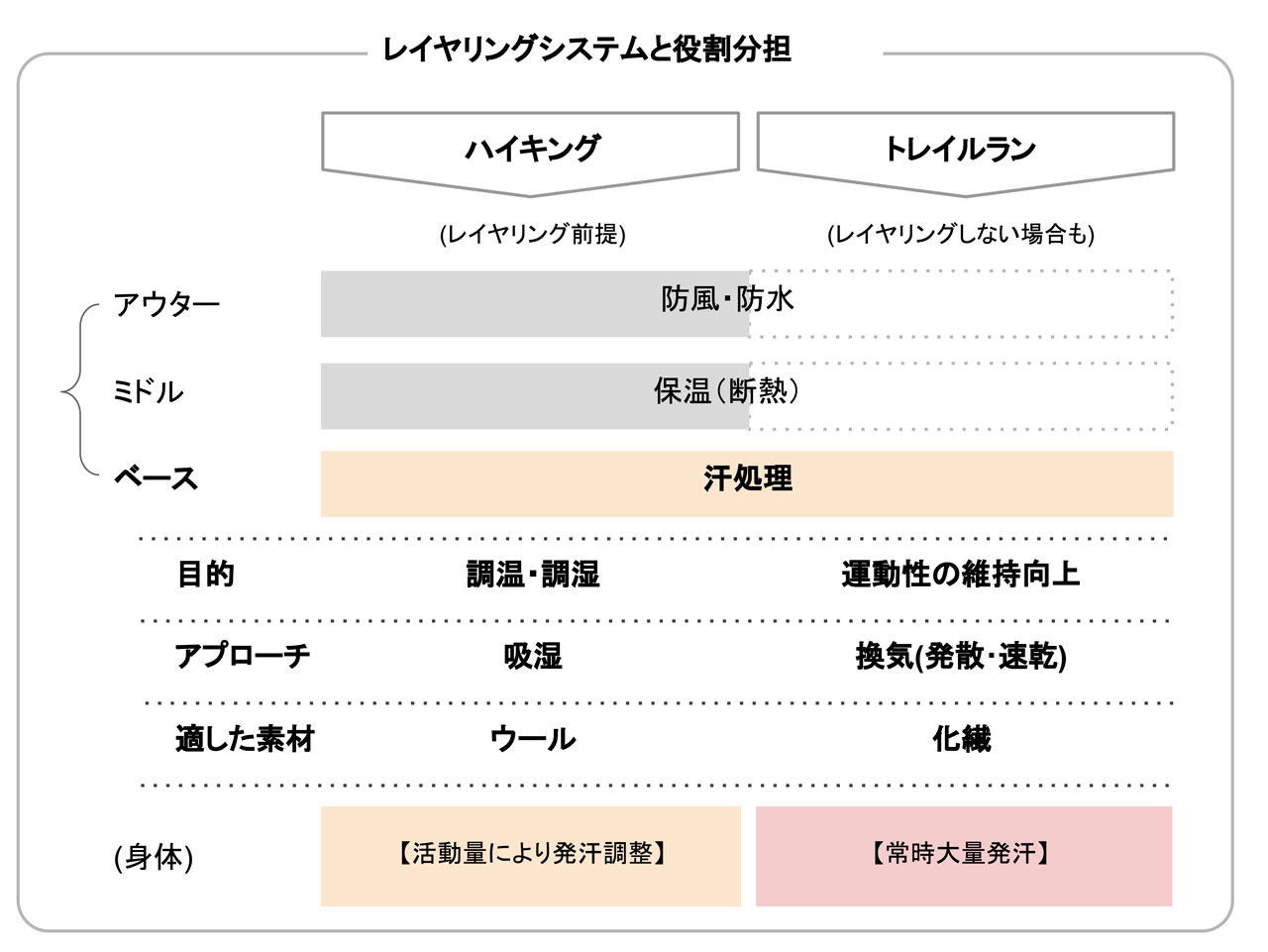

ベースレイヤーはミドルレイヤー、アウターレイヤーと対になる概念である。そしてレイヤリングとは「変化する山の環境をふまえた衣服の最適分業」を具体化したものである。ベースレイヤーの本質的役割を探ることは、すなわちこの分業範囲を明らかにすることに他ならない。

レイヤリング・システムという発想は今日当たり前のように思えるが、かつてはそれほど明快なものではなかった。70年代ころまで、冬山や寒冷環境下で用いるアウターはスキーウェアを発祥とし、インサレーション入りの防寒機能を併せもったようなものも多かった。そのようなウェアは、天候や活動量によっては暑すぎて使いにくいことがあり、防風・防水機能と保温機能を別々に分けた方が合理的であるであるという発想が生まれた。

それを可能としたのが70年代後半に登場したゴアテックスである。それまでのレインウェアとは比べものにならないほどの透湿性によって常時着用が可能となり、防風・防水機能に特化したアウターウェアという概念が生まれた。同じような時期に化繊のミドルウェアも登場しているが、これは偶然ではなくアウターとの役割分担が意識された結果と見る方が自然である。

実際のところアウターレイヤー、ミドルレイヤー、ベースレイヤーの3レイヤリングの分業範囲には重なる部分もあるが、強引に切り分けてみるとアウターは「防風・防水」、ミドルは「(断熱による)保温」、ベースレイヤーは「汗処理」となる。肌に直接接するベースレイヤーにしか担うことのできない役割を突き詰めて考えると、それは「汗処理」以外に考えられない。「保温性」もベースレイヤーの機能として取り上げられることがあるが、保温とは汗の処理や断熱、風の遮断などによって複合的にもたらされるものであり、必ずしもベースレイヤーのみにしか担えない役割とはいえない。

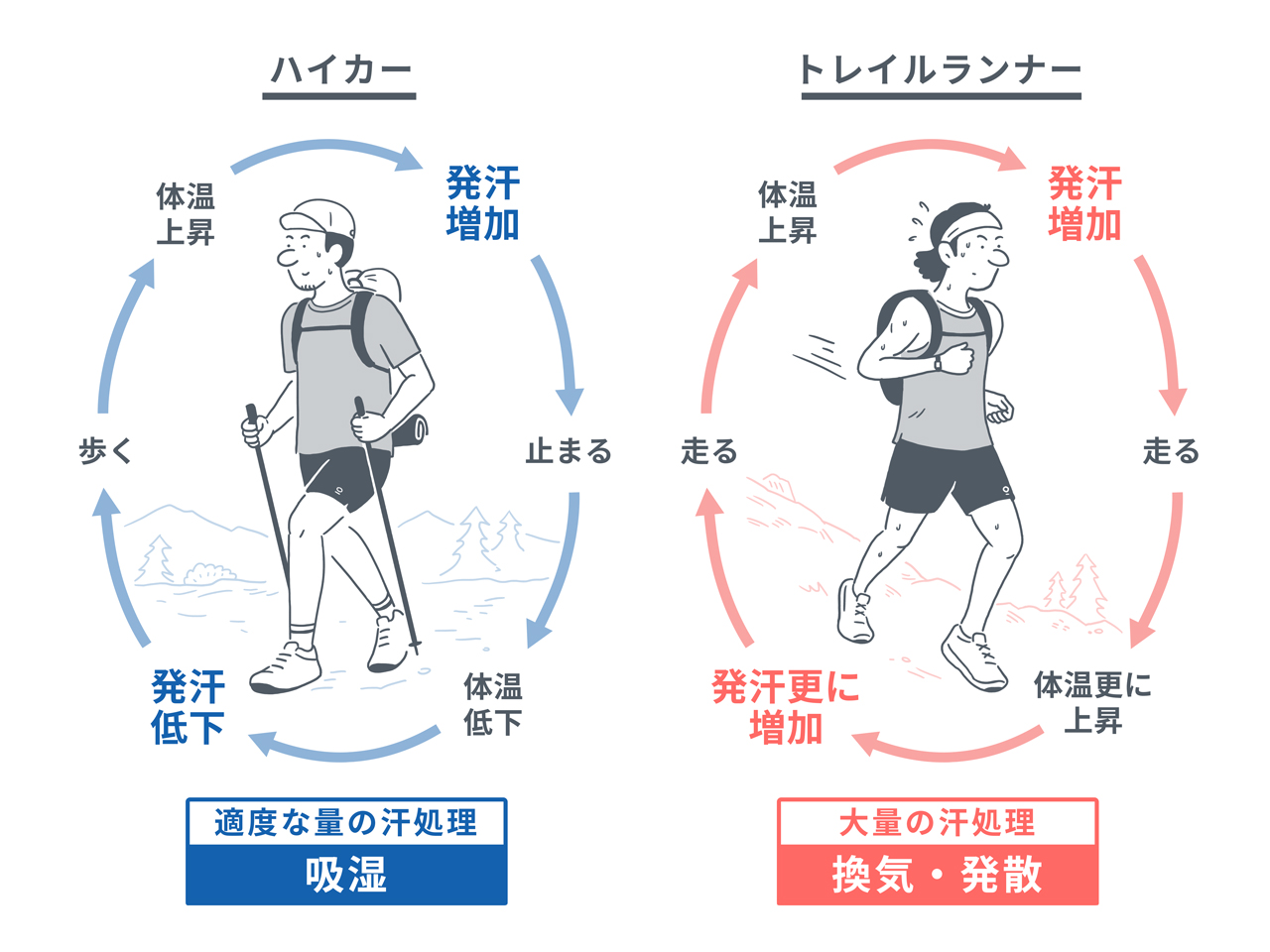

ベースレイヤーの役割を「汗処理」とすると、鼎談で上がったトレイルランナーの重視点と一致するが、ハイカーにとっても汗の処理は重要である。ただし、両者の「汗処理」の目的は異なっている。

ハイカーにとって「汗処理」の目的は衣類内の適正な温度・湿度を維持することである。ミドルレイヤーが担う「保温」が外気を遮断し暖かい空気を逃さないことであるのに対し、ベースレイヤーは汗冷えやムレを防ぐための調温・調湿を肌に近い場面で行う。レイヤリングをした状態では湿気がアウターの内側にこもってしまい汗の発散(乾燥)速度が鈍るため、吸湿によって汗を処理することが合理的だ。この場合は素材として吸湿性の高いウールに適性がある。

また、そもそもハイカーは運動強度の上げ下げによって負荷を調整できるため、暑ければ休み、寒ければ動くことによって、体温や発汗量を適性に保つことができる。

一方トレイルランナーにとって「汗処理」の目的は運動性の維持であり、大量の汗をできるだけすばやく空気中に放つことがベースレイヤーの目的となる。汗は衣服を重くし運動パフォーマンスを落としてしまう。生地が肌に貼り付くことによって発汗が妨げられ、熱中症をもたらす危険性も無視できない。

そしてハイカーとの大きな相違点は、運動強度の上げ下げによって負荷を調整しにくいことである。レースが典型的だが、基本的に運動強度は高いままであるため、身体はヒートアップし続け発汗も多い。

こうした場合、体温調節は換気(走ることによる風)によって行い、汗の処理は発散(自然乾燥)にゆだねることが合理的だ。素材としては、速乾性の高い化繊に適性がある。

Illustration: KOH BODY

もちろん汗は運動性の低下のみならず、不快感や冷えにもつながる。ただしランナーの立場からすると、それはあくまで重量増や熱中症の危険性からパフォーマンスを下げてしまうことが問題なのであり、活動ピーク時の性能(≒大量発汗時の性能)の方が快適さよりも重視される(前出「ランニング登山」にもそのような記述がある)。

トレイルランニングは短ければ数時間、長くてもせいぜい2日程度の活動であるため、「不測の事態」や「環境変化への対応力」をそれほど考慮しなくてもよい。天気がくずれないことがほぼ確実で、緊急事態の場合もルートからの(レースであればエイドでの)離脱が容易であれば、最大の身体パフォーマンスを発揮することを重視してそこに装備の機能を絞り込むことができる。レースであれば順位や制限時間といった要因が絡まるため、なおのことパフォーマンス重視となる。

一方で不測事態の可能性が高い場合(天候状況、行動時間の長さ、ルートの困難さなど)は、保温を重視したベースレイヤーの方が状況対応力に優れ安全であるといえ、ハイカーの装備に近づいていく。このパフォーマンスと安全性とのさじ加減はそのランナーの走力や経験、外部環境など様々なファクターで決まってくる。

以上の通り、ベースレイヤーとはすなわち「汗を処理する下着」と定義できるが、ハイカーとトレイルランナーとでは汗処理の目的が異なっていたのだ。

ベースレイヤーの類型整理

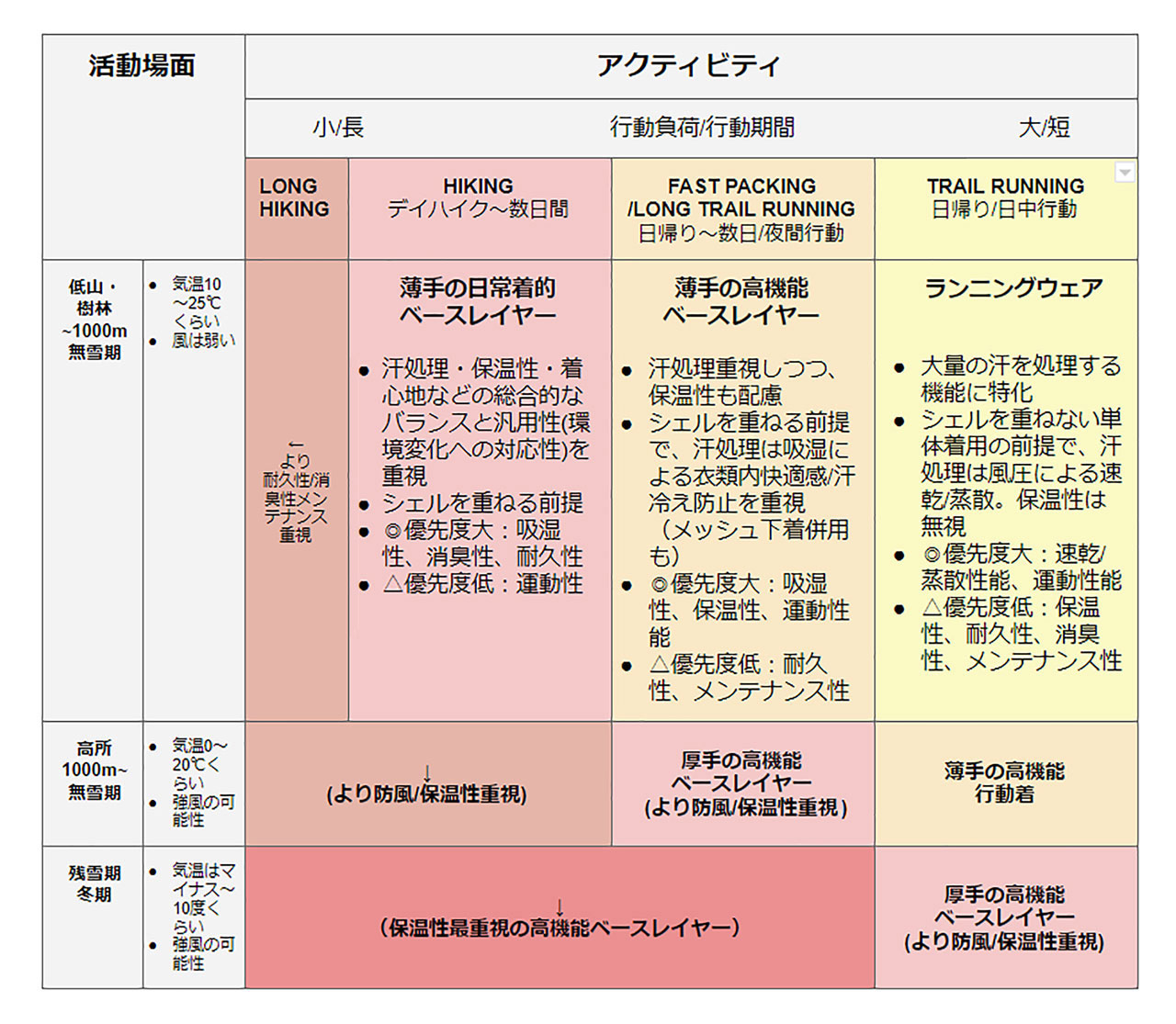

現在世の中には数多くのベースレイヤー製品が存在している。使用されるさまざまなシチュエーションを想定し、汗処理性能、保温性、防風性、通気性などに特徴を持たせ、アイテムの差異化が進んでいるのである。

本章では市場に存在するベースレイヤーについて何らかの整理を試みてみたい。各社が販売するベースレイヤーは無数と言えるほど多く、そのすべてを網羅することは困難であるため、用途別の分類を試みた。下表は「アクティビティレベル」と「活動場面」という2つの軸によって分類整理した結果である。

表を見ると、高所およびロングのトレイルランニングとファストパッキングで必要とされる行動着の要件がおおむね重なってくることがわかる。

ベースレイヤーに保温性や防風性が求められる場合、ミドルレイヤーやウインドシェルとの区分は曖昧になっていく。山と道のメリノフーディーや、Run boys! Run girls!の桑原さんが鼎談で言及されていたパタゴニアのキャプリーン・サーマルウェイト、防風性の高い生地をフロントに貼ったロングスリーブなどはアンダーウェアでありながら、ミドルレイヤーの役割も兼ねている。

ベースレイヤーは今後も特定用途への最適化を想定し、素材の革新や機能の付加、デザインの改良など、様々に進化を遂げて行くものと期待される。

おわりに

以上のとおり鼎談で生じた課題を起点として、ベースレイヤーの役割についてさまざまな角度から考察を行った。いくつかの考察は仮説に基づいているところもあるが、本稿が所期の目的通りベースレイヤーについて読者諸兄の理解を深めることに成功していればさいわいである。歴史的レビューに関しては資料の不足から推測に頼らざるをえなかった部分もあり、事実誤認などあれば識者のご指摘をいただければと思う。

今後はさらなる情報探索や検査機関でのテスト、着用テストなどを重ね、ベースレイヤーとアウトドアの快適装備について理解を深めていきたい。さしあたっては様々な素材の特徴と性能を整理し、ベースレイヤーに必要とされる機能と素材とのフィットを多面的に検証していければと考えている。

参考資料:

「岳人」(1976年〜1995年各号)

「登山術」/黒田正夫(1932)

「冬季登山とスキーツーア」(タイトル原表記ママ)/朋文堂刊(1938)

「山々と婦人」黒田米子(1942)

「登山用具入門」/碓井徳蔵(1960)

「登山の小史と用具の変遷」/西岡一雄(1958)

「安全登山の手びき」文部省編(1963)

「バックパッキング入門/芦沢一洋・小林泰彦・近藤辰郎(1976)

「現代登山技術」/ヘルマン・フーバー(1983)

「ランニング登山」下嶋渓(1986)

「失敗しない山道具選び」/橋谷晃(1989)

「山道具が語る日本登山史」/布川欣一(1991)

「登山用雨衣シンポジウム −下着・肌着も含めて−」/日本山岳会科学研究委員会(1990)

「山で着る・使う〜ヤマケイ登山学校」(1995)

「目で見る日本登山史」/山と渓谷社(2005)

「羊毛の構造と物性」/日本羊毛産業協会(2015)

「パタゴニアベースレイヤー物語 キャプリーン誕生」

その他各社の公表資料(社史など)