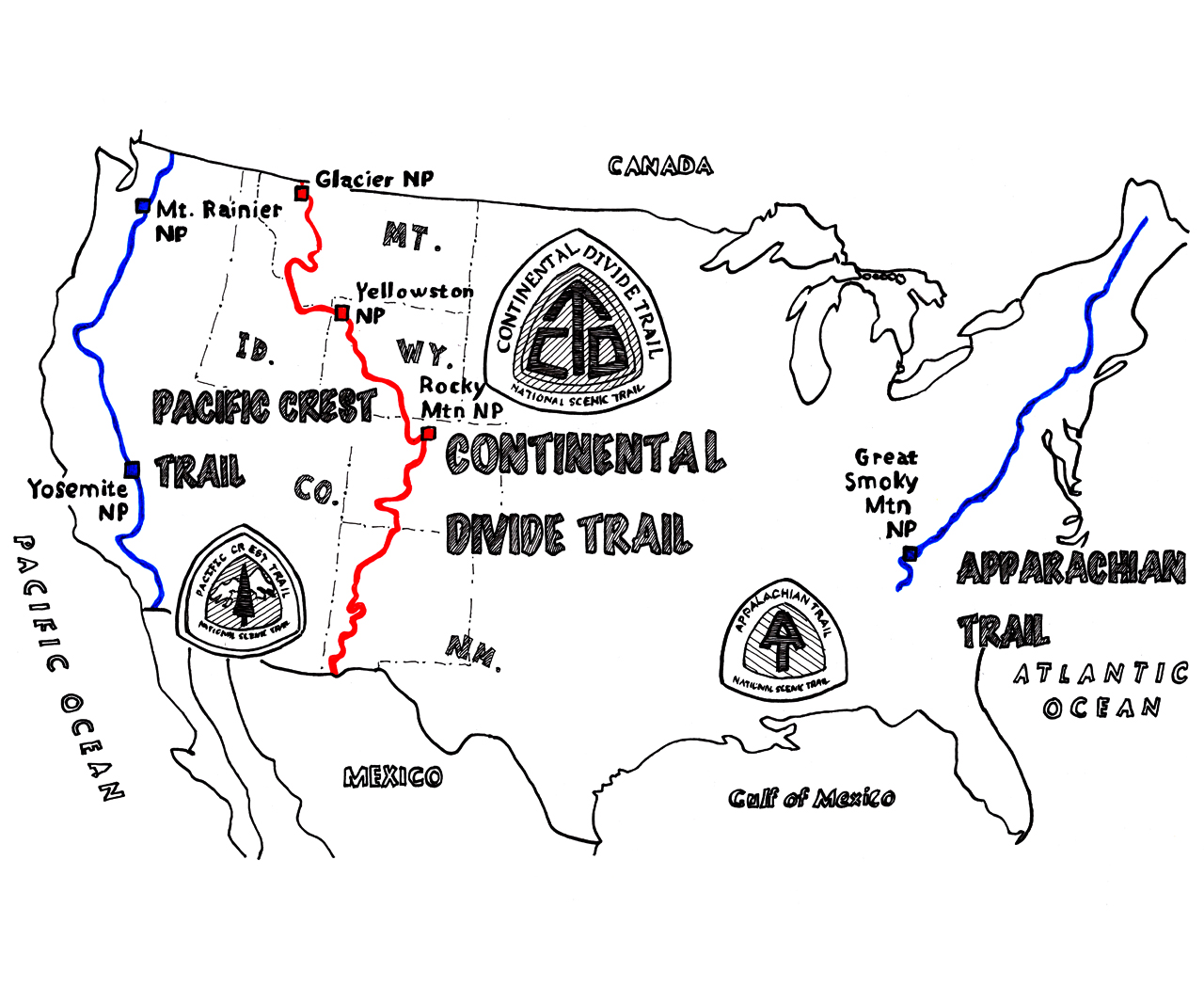

カナダ国境からメキシコ国境まで、アメリカ中部の分水嶺に沿って5,000kmにも渡って続くコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。「トリプル・クラウン」と呼ばれるアメリカの三大ロング・ディスタンス・トレイルのなかでも、もっとも歩く人が少なく、難易度の高いトレイルです。

そんなCDTを、同じくトリプル・クラウンのひとつであるパシフィック・クレスト・トレイルを2015年に踏破したスルーハイカーであり、イラストレーターとしても活動する”Sketch”こと河戸良佑が、2017年に歩きました。その遠大なハイキングの記録を長期連載で綴っていきます。

#8となる今回で、コロラド州を歩きはじめたSketch。寒さと雪に苦戦しているさなか、ハイウェイに突如現れたものとは!?

カナダ国境のグレイシャー国立公園(Gracier NP)から歩き始め、今回のエピソードではワイオミング州(WY)からコロラド州(CO)へと足を踏み入れた。

それはコロラドの空に消えていった

安物の小さなガラスパイプにBICのミニライターで火を着け、煙をゆっくりと吸い込む。少し息を止めてから吐き出すと、周囲にマリファナの甘い匂いが広がり、そして冷たい風に流され、それはコロラドの空に消えていった。

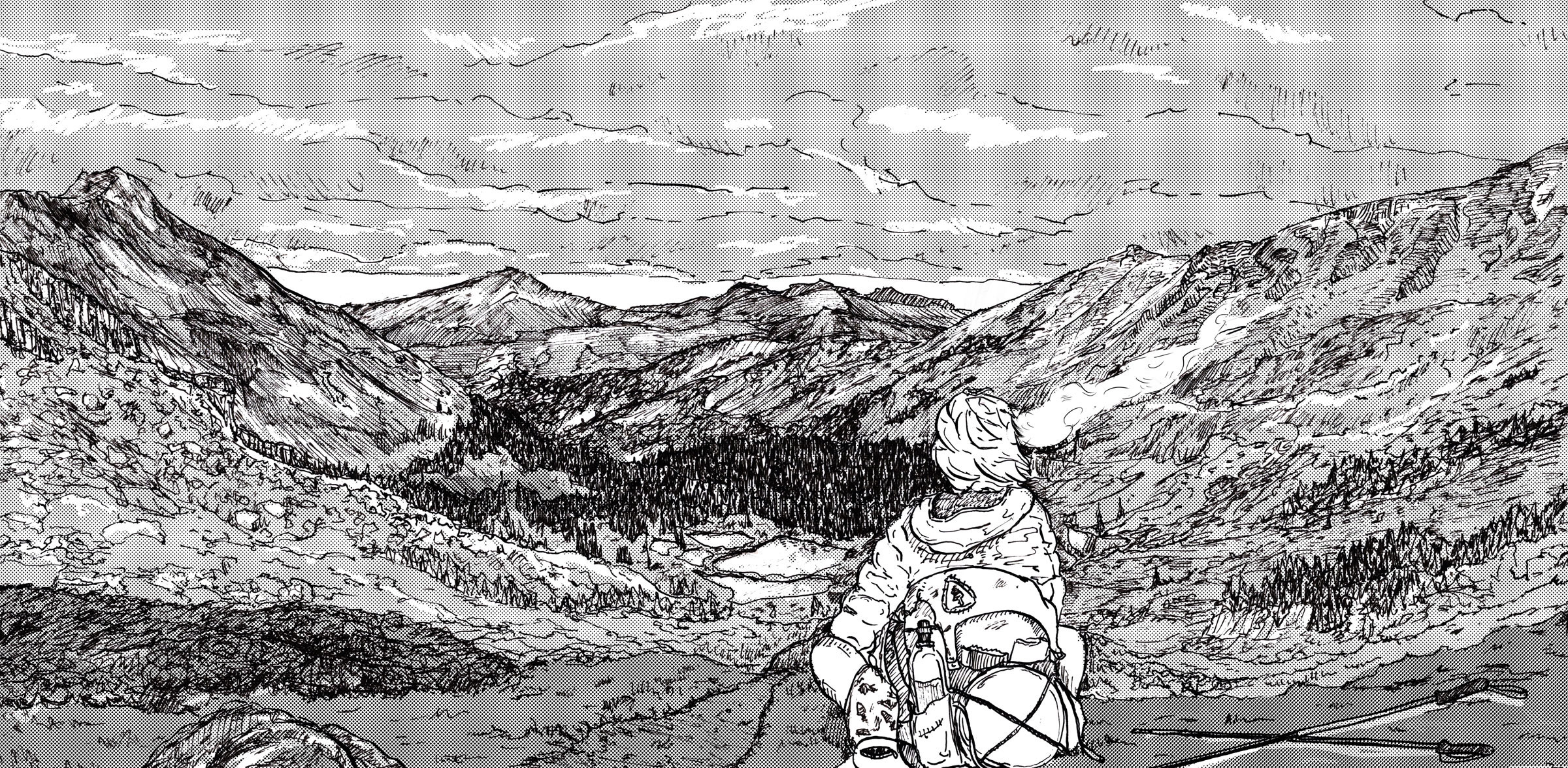

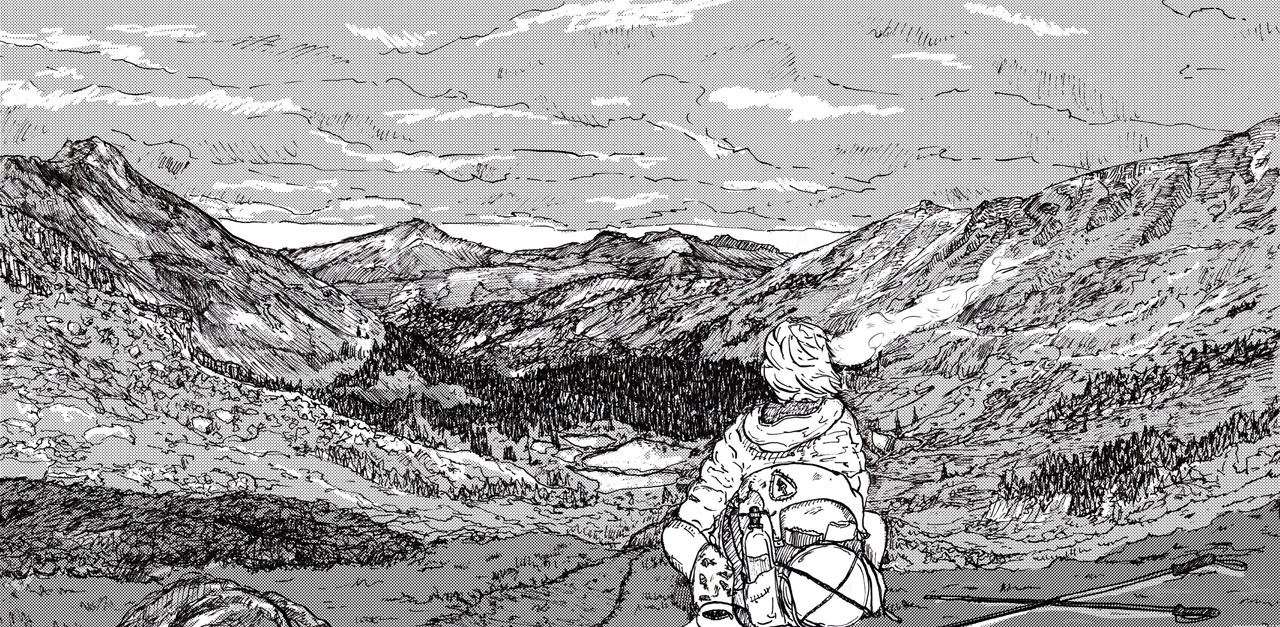

地面に置いた汚いバックパックにもたれ掛かり、ぼんやりと景色を眺め、思わず呟いた。

「とてつもなく広いな。」

黄金色の草原に1本のトレイルが伸び、それを両翼から抱えるように岩壁の山脈が走っている。

僕が腰をおろしている丘の標高が3300m程だろうか、少し見おろすと針葉樹が群生していて、小さな池がある。逆に視線を上げると景色は一変し、そこには岩しかなく水源は存在しない。

休息しながらコロラドの山脈を簡単にスケッチ。

9月下旬のコロラド州の気温は下がりつつあったが、それでもまだ山には雪は降っていなかった。だからといって快適な環境という訳ではなく、4000m前後の稜線に出ると天気はひどく気分屋で、強い日差しを浴びていた1時間後に、落雷に怯えながら冷たい雨で体を濡らすことなど日常茶飯事だった。

「広いな。」

もう一度呟く。近頃、僕は独り言が多くなってきていた。気がつけばひとりでブツブツと喋りはじめ、ハッと気が付いて口をつぐむ。

もう何日、会話をしてないのだろうか?

今度は声に出していない。最後に人と会話をしたのはいつだっただろうか? 思い出してみようとしたが無理だった。補給で街に降りた際に、郵便局やレストランで店員と挨拶を交わしたことを除けば、かなり前になりそうだ。

以前に補給で降りたツイン・レイクでひとり寂しく描いたスケッチ。

さて、そろそろ出発しないと。今日はもう20マイル歩いているから、あと8マイル……3時間くらいか。でも、途中で標高が低くて良い平地があったら、そこで寝てしまおう。この前みたいに稜線で強風に怯えながら一夜を過ごすのは、もう懲り懲りだ。

声に出しただろうか? まあ、どうでもいい。どうせ、周りに言葉がわかる生物はいないのだから。

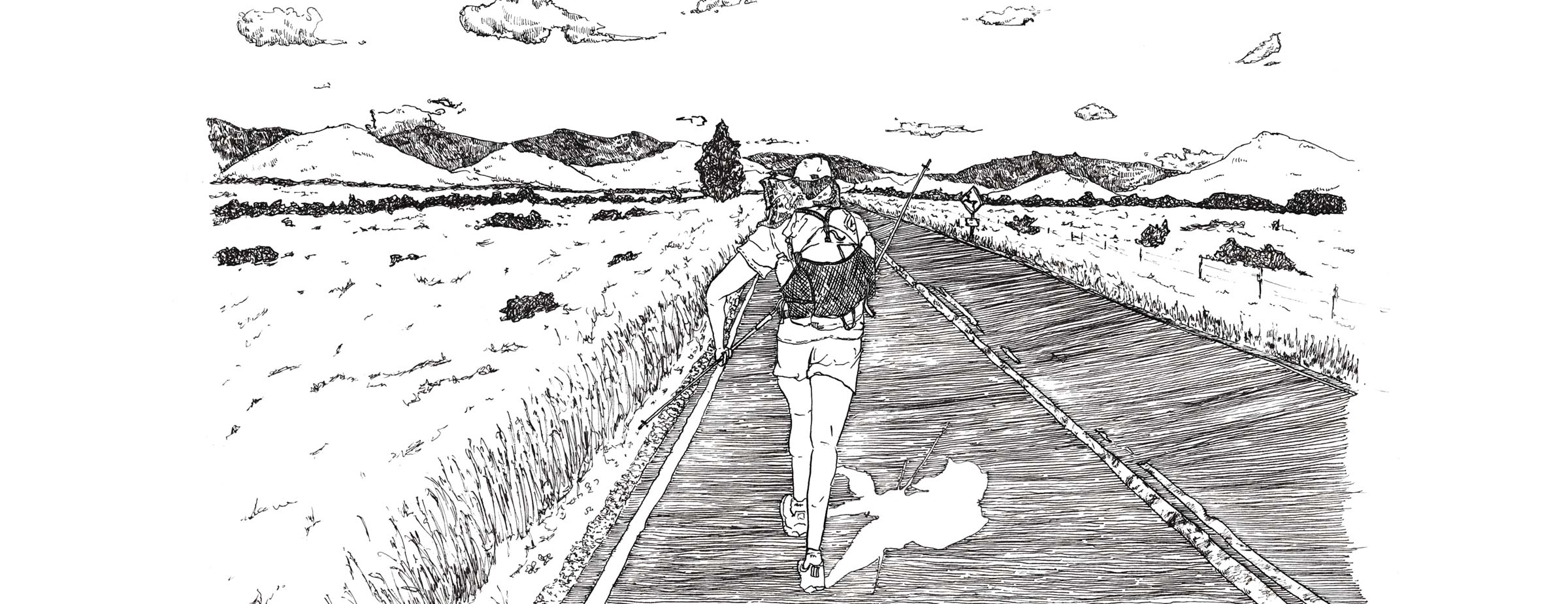

バックパックを担いで立ち上がり、ゆっくりと足元を見渡して、忘れ物がないか確認する。そして、ふらりと脇のトレイルに戻ると、穴だらけのトレイルランニングシューズが乾燥した土を舞い上げた。

僕はトレッキングポールを左手で束ねて持ち、右手でフケまみれの頭をボリボリと掻く。

美しいコロラドのトレイル、1日で何回も峠を越える。

「まあ、どうでもいいけどさ」

「日常が非日常に、非日常が日常になる」とは、数ヶ月に及ぶロング・ディスタンス・ハイキングでよく言われることで、トレイル上での生活が日常になり、街に降りると非日常に感じる逆転現象のことだ。

僕もこの感覚を2015年のパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)を歩いていた時に感じていた。街に溢れる刺激的な食べ物やアクティビティ(と言ってもハイカーにとってはシャワーとランドリーくらいだが)に興奮しながらも、トレイル上の生活に心の安らぎを求めていた。

2015年のPCT。仲間と過ごすトレイル上の生活こそが日常だった。

しかし、コロラド州を歩きはじめた頃から、それまでとは違った感覚を経験していた。「全ての出来事は必然的に起こっている」という感覚だ。

感情が麻痺しているわけではない。しかし、トレイル上での生活やひたすら遥か彼方のメキシコ国境を目指して歩き続けていることが、特別な意味を持たなくなりはじめていることは確かだった。以前まで僕の心の中にあった「自分は壮大な旅をしているんだ」という陶酔感を、いまとなれば探し出す方が難しくなっていて、そこにどこか郷愁すら感じる。

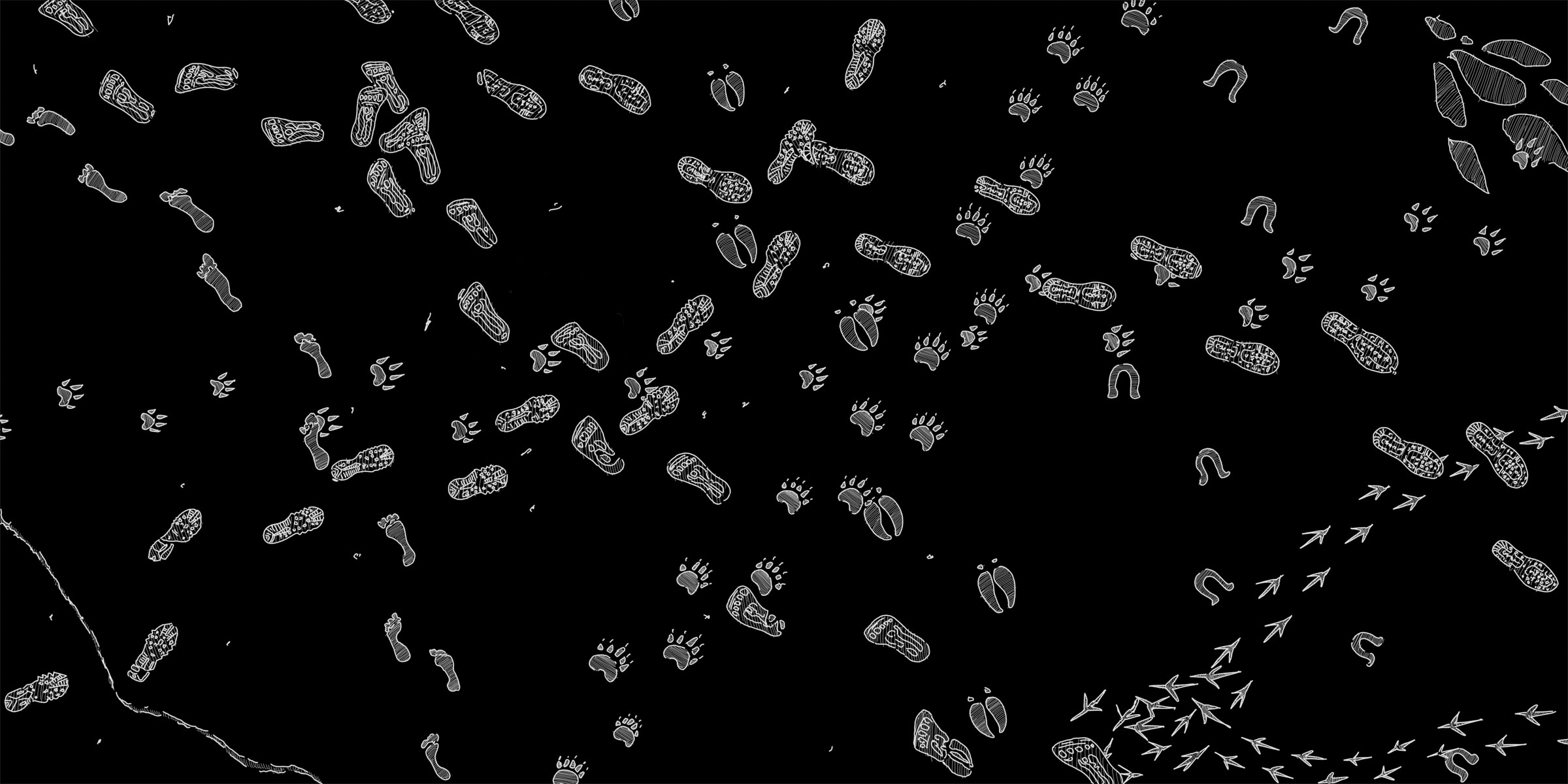

あらゆる事象は1本の時間の流れによって生まれた過去の結果だ。過去とは僕が歩いてきたトレイル上の足跡に他ならず、未踏の場所は未来だ。僕はただ過去から未来へ流れる「いま」という一点に立っているだけで、たとえ何事が起こったとしても、それは必然なのだ。

ロング・ディスタンス・ハイキング時、僕は「前進する」という意思がかなり強い。全ての物事を解決してくれるのは、左右の脚を交互に動かして前に進むことのみであり、後退は何の意味も持たない。このコロラドに入ってからは、ひとりで黙々と前だけを見続け、毎日ただ歩き、食べ、眠るだけの1日のサイクルを何度となく繰り返した故に至った感覚なのかもしれない。

ともあれ、いくら考えても、結局は「まあ、どうでもいいけどさ」とも思う。小難しいこと考えても、結局は歩くだけなのだから。

コロラドは標高が高く、空気が澄んでいるので星空が美しい。

翌朝、僕は朝日を見つめながら、凍える手でスナックをかじっていた。湯を沸かしてココアを飲みたかったが、ボトルの中で水が氷結していて湯を沸かすことができなかった。テントを張った場所の問題もあるだろうが、これほどの寒さは今回アメリカに来て初めての経験だ。

まずは体を動かして体温を上げなければ。急いでパッキングして、テントを押し込む。適当に荷が詰め込まれたバックパックは不恰好だったが、この際そんなことは言ってられない。シューズが氷のように冷たく、地面を蹴るたびに指先を刺すように痛い。

少し歩くと前方に小川が見えた。やっと水にありつけると喜んだが、なんと小川は凍ってしまっている。それほどまでに冷え込んでいたとは予想外だ。幸いにも氷の下に僅かに流れがあったので、トレッキングポールの先で何度か突き、表面の氷を砕いて水を汲む。

凍ってしまった川から、なんとか水を汲む。

「もしかして…」

僕にひとつの不安が芽生える。

「もしかして、雪が降りはじめるかもしれない。」

この瞬間まで、雪は降らないであろう、もし降ったとしてもコロラドを抜ける頃だろう、と僕は楽観的に考えていた。それほど、ここまでは冬が到来する気配を感じていなかったのだ。

実は、いま雪に降られると非常にまずい事態になりかねなかった。なぜなら、現在「サンファン(san juan)」と呼ばれるコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)で最も険しいエリアに足を突っ込んでしまっていたからだ。更にまずいことに、チェーンスパイク等のスノーギアをまだ雪が降らないと決め付けて、先の街に郵送してしまっていた。

「サンファン」を歩くルートは、毎年雪に閉ざされて進めなくなるハイカーが多いため、東側をショートカットするように標高の低い代替ルートが設定されていた。しかし、そちらへ分岐するサン・ルイス・ピークは数日前に通り過ぎてしまっていて、いまから戻るのは無理がある。幸いなことに次の街レイク・シティへ繋がっているハイウェイまでは半日ほど歩いた地点に位置し、食料も2日分ある。どんなに悪天候になっても、何とかレイク・シティまでは辿り着けるだろう。

「考えていても仕方ない。とにかく、次の街でビールでも飲みながら考えよう。」

いまは前を向くしかない。僕は顔を上げた。しかし、足元からスノー・メサの峠に繋がるトレイルを目で追っていくうちに、次第に表情が凍りつき、そして、最後はぎこちない笑みが顔に貼り付いた。

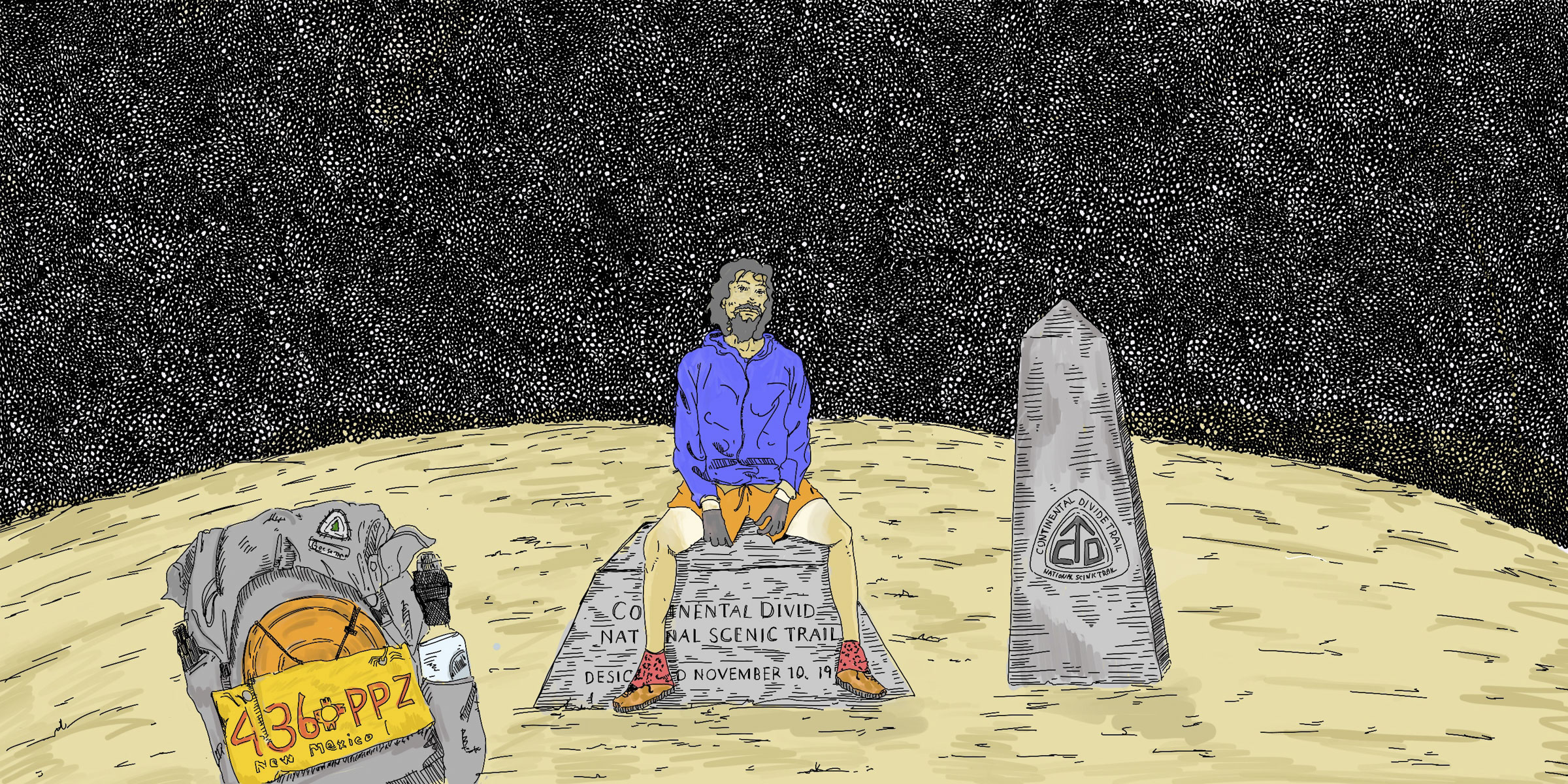

目の前の山が白く雪に覆われていたのだ。

雪で覆われたスノー・メサ。この時は雪装備を持っていなかった。

「なんだこれは……はは……。」

何もかもが冗談のように感じた。なにか光の加減やらで、雪のように見えているだけなのではないだろうか、と思いたかった。

僕はふらふらと歩きはじめる。雪はトレイル上にも堆積していて、その上に足跡はない。ザグッ、ザグッと雪を踏み鳴らしながら歩く。シューズが冷たい水で濡れはじめて、痛みが指先を刺した。進むにつれて雪は深くなり、トレイルは埋もれて完全に見えなくなった。

越えるべき峠の位置ははっきりと目視できるので、その方向を目指して黙々と歩き続ける。少しでも指先に体温が戻って、この痛みから解放してくれることを祈ったが、痛みは増すばかりだ。指先の感覚がないので、草の上に積もった雪に足を滑らせて、何度も転倒する。その度にバックパックに取り付けたフリスビーが外れていないか確認しなければならかった。

トレイルランニングシューズで雪の中を歩く。もちろん雪が冷たい。

雪の中でもがいていると、ふと、ある考えが浮かんだ。

「これは完全に非日常ではないか!」

その瞬間、心に火がついたような気がした。体の冷えも、転倒の痛みも堪らなく面白く感じはじめる。なんてことない、僕は単純に刺激を欲していただけだったのだ。

笑みを浮かべながら立ち止まり、スノー・メサに広がる雪原と、ゴォォと風を切り裂いて音を立てる山脈を見廻し、思わず呟いた。

「とてつもなく広いな。」

トレイルを歩いているとハイウェイは突然現れた。

レイク・シティへ続くハイウェイが走るスプリング・クリーク・パスに辿り着いたのは15時を少し過ぎたあたりだ。登山者のための小さな駐車場と簡易トイレがあり、クルマが数台停められていた。標高が低いおかげで積雪はないが、遮蔽物が少ないため風が強く、とても寒い。僕は急いでバックパックからダウンジャケットを引っ張り出し、レインウェアの下に着る。

一刻も早く街に降りたかったので、小走りでハイウェイへ降りて、クルマが停車しやすいスペースを探した。ハイウェイの脇は砂利になっていて、それなりに幅がある。どこでヒッチハイクをしても、ドライバーは余裕をもって停車できそうなので、とりあえずは峠の上りから現れ、下りで消えるまで不自然なくらいまっすぐ伸びるハイウェイの中間あたりを目指して歩く。

進むにつれて目指している地点付近に大きなゴミが放置されているのが見えた。カラフルなので、とても目立っている。しかし、近づくにつれてそれがゴミではないことが分かってきた。なんと体を丸くして寒さに耐えているハイカーだったのだ。

スプリング・クリーク・パスでクルマを待つジョン。全くクルマが来ない。

「やあ、大丈夫?」

もっさりと髭を携えた彼に声をかける。見たところ30歳前後というところだろうか。

「ヘイ……どうもこうもクソ寒いぜここは。」

彼はガタガタと震えながら答えた。軽量のグラナイトギアのバックパックには沢山のトレイルサインのワッペンが縫い付けられている。

「だよな……君はCDTハイカー? 僕はスケッチだ。よろしく。」

「いや、俺はコロラド・トレイルをハイクしているんだ。ジョンだ。よろしくな。」

コロラド・トレイルとCDTは一部重なっている。ここもそうだったのか。握手をしようかと思ったが、あまりの寒さにダウンのポケットから手を出すことができず、両肩を少しあげて気持ちを表現するのが精一杯だ。

CDTとコロラド・トレイルのサインが打ち付けられた木のスケッチ。

「ところでジョン。君はどれくらいここで待ってるんだい?」

「俺がここに来て、えっといま何時だ? マジかよ。クソ2時間だ!」

「2時間! ここはそんなにヒッチハイクが難しいのか?」

そんなにも長くこの場所に留まっていたら、なるほどゴミの様ように体を丸めて動かなくなるわけだ。

「クルマが全く来ないんだ。通り過ぎたのは1台だけだ! 次のクルマは俺は絶対止めてやる。飛び出してでも止めてやる! そうしないと寒さで死んでしまいそうだ。」

表情は真剣だ。たしかに僕の体もガタガタと震えはじめ、尿意も込み上げてきている。しかし、心の中では久しぶりの会話に高揚している。

「なあ、スケッチ、1本吸うか?」

ジョンは僕にそう言うと、こちらの返事を聞くまでもなく、ポケットからジップロックに入ったタバコのペーパーとマリファナを取り出して準備をはじめた。

凍えながら寡黙に作業を進めるジョン

彼は岩の上に座って膝の上で紙を巻こうとしているが、寒さで手と脚が震えて全く思うようにいかない。

「なあ、それ貸してくれよ。」

そう言って彼はバックパックに取り付けてあるフリスビーを指差した。僕がフリスビーを差し出すと、彼はそれを盆がわりにして、再び黙々とひとりで作業に取りかかる。

しかし、凍えた指先では細かい作業は難しく、案の定、フリスビーの上に葉をぶちまけてしまった。さらに運が悪いことに、突風が僕らを吹き抜けたので、それらは宙に舞って、そしてコロラドの大地へ帰っていった。

「クソ野郎!」ジョンは叫んだ。ふたたびやり直す気にもならない様子で、彼はその場にうな垂れる。その時、僕は彼越しに、遠くで何か大きな物体が動いているのに気がついた。

「ジョン! おい、ジョン! 見てみろよ!」彼の肩を叩き、そして動く物体の方を指差す。

「なんだ? クルマでも来たのか?」

「違う違う! もっと凄いものさ!」

ハイウェイをゆっくりと横断するムース

僕が指差す方をジョンは見る。その先にある茶色の物体は、3メートルはありそうなムースだった。

ムースはこちらには目もくれず、ハイウェイを横断しようとしている。僕とジョンは思わず立ち上がり、大きな巨体に似合わない細い足を動かしながら優雅に進む姿を、目を凝らして見つめる。

「なあ、スケッチ。ムースもよく分かってるみたいだぜ。」

ムースがハイウェイの中央に差し掛かった頃に、ジョンは思い出したかのように言った。

「どういうこと?」

「このハイウェイはクルマが通らないってことを、さ。」

彼はそう言って笑った。ゆっくりと歩み続けるムースは、全く何も気にしていない様子だ。ましてや、この場所にクルマがやってくるなんて有り得ない、と確信しているようだ。

その優雅な散歩はムースがハイウェイを渡り、森の中へ姿を消すまで続き、僕らはその一部始終をぼんやりと鑑賞した。最終的に、その場にはポツリとふたりのハイカー・トラッシュと、何とも言えない寂しさだけが残った。

僕らはしばらく顔を見合わせて黙っていたが、「Whatever(まあ、どうでもいいけどさ)」とジョンが言ったのを合図にハイウェイの脇に戻り、峠の奥からクルマのエンジン音が聞こえるのを待った。

【#9に続く】