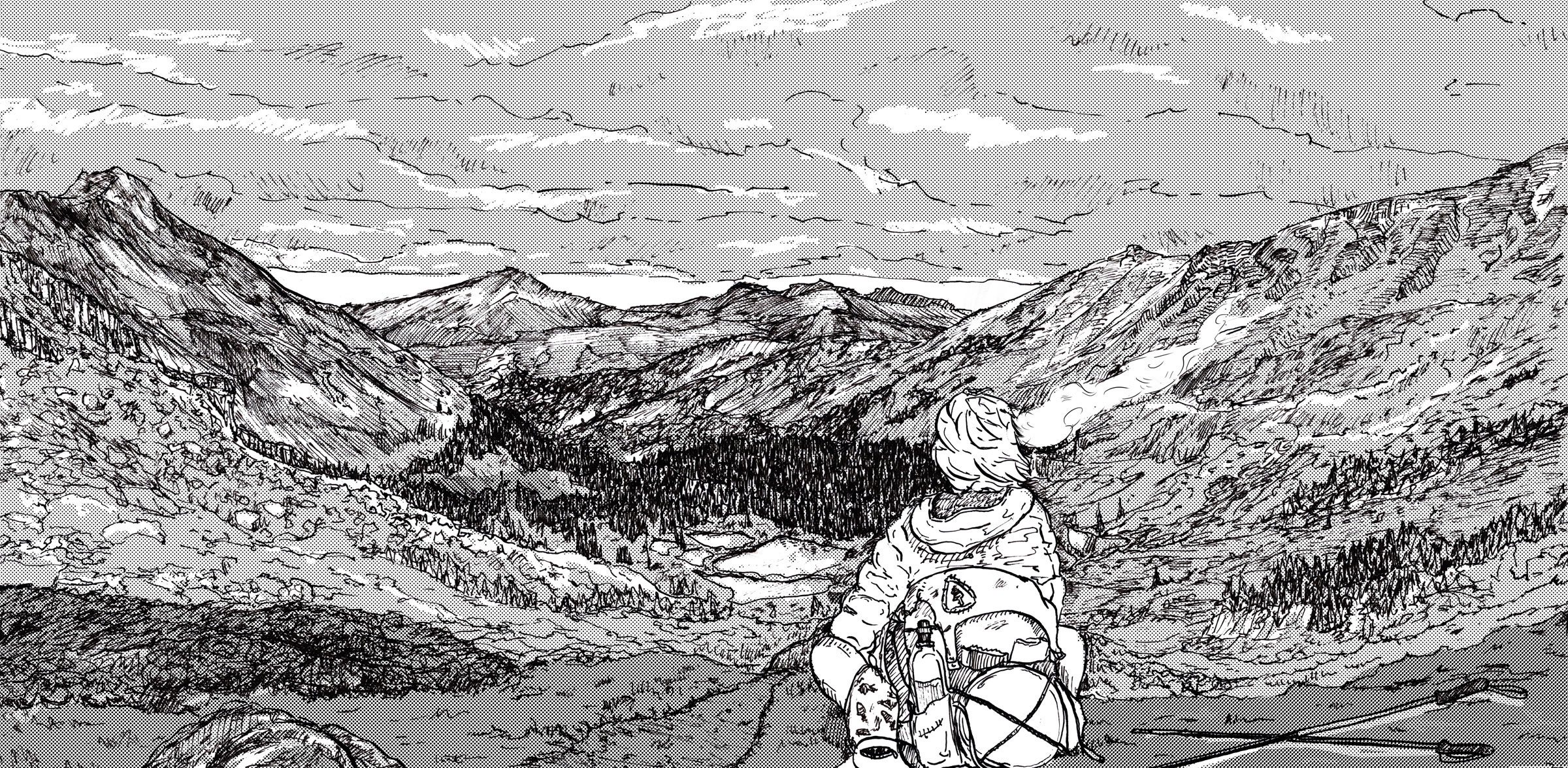

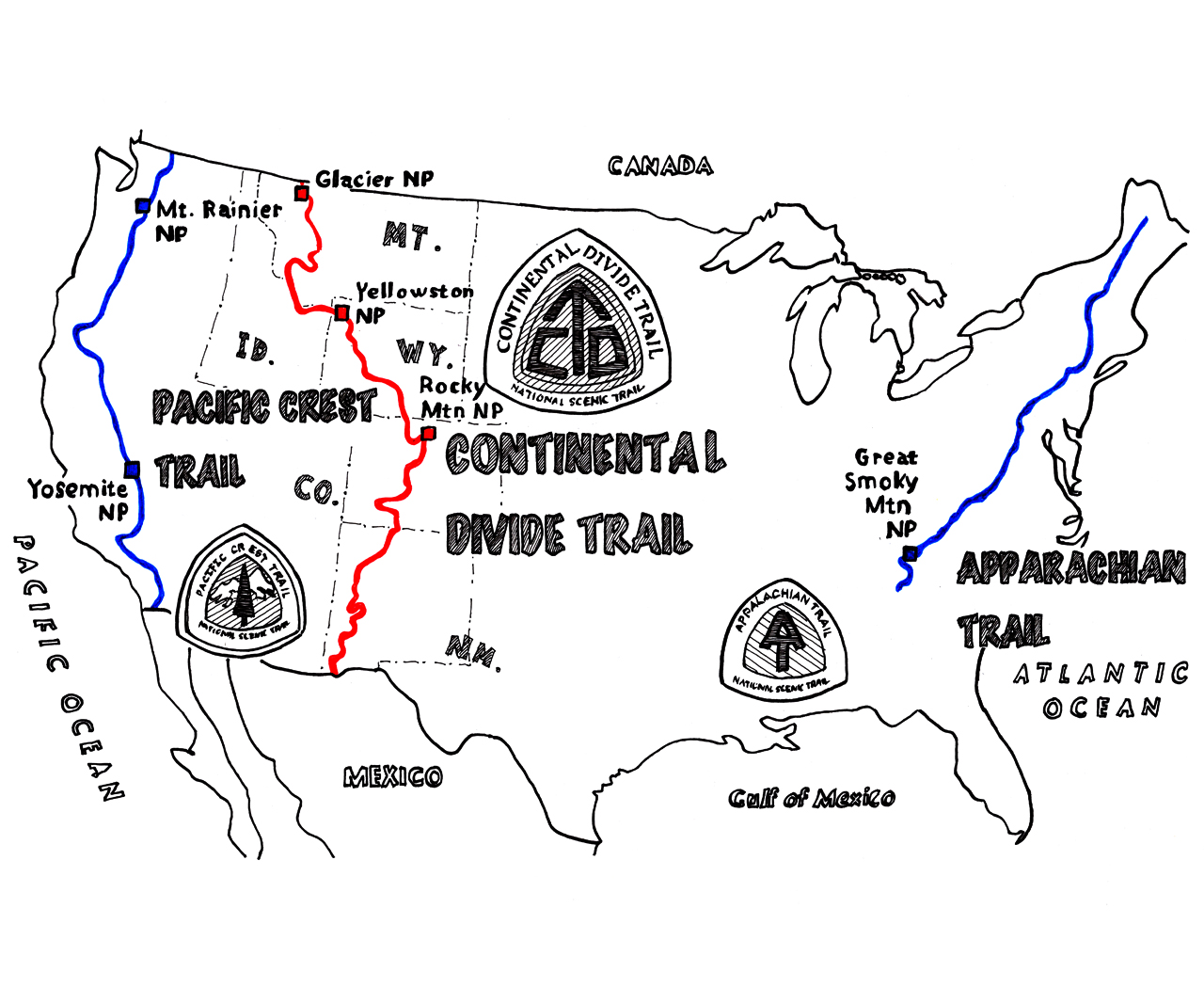

カナダ国境からメキシコ国境まで、アメリカ中部の分水嶺に沿って5,000kmにも渡って続くコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。「トリプル・クラウン」と呼ばれるアメリカの三大ロング・ディスタンス・トレイルのなかでも、もっとも歩く人が少なく、難易度の高いトレイルです。

そんなCDTを、同じくトリプル・クラウンのひとつであるパシフィック・クレスト・トレイルを2015年に踏破したスルーハイカーであり、イラストレーターとしても活動する”Sketch”こと河戸良佑が、2017年に歩きました。その遠大なハイキングの記録を長期連載で綴っていきます。

#9となる今回は、レイク・シティで足止めを食らっているSketch。一体何が起こったのか…

カナダ国境のグレイシャー国立公園(Gracier NP)から歩き始め、今回のエピソードではワイオミング州(WY)からコロラド州(CO)へと足を踏み入れた。

レイク・シティでの足止め

コロラド州の山脈から舞い上がった水蒸気は、次第に冷やされひとつの水滴なると、今度は風が吹き荒れるダンスホールを地面に向かって落下しはじめる。秒速7.4mのスカイダイビングの後にレイク・シティにあるレイヴンズ・ホステルの古びた屋根に打ち付けられ、そして屋根の縁から垂れ落ちてジョンの持つBICライターの火打石をぬらした。

「くそっ! なぁスケッチ! ライター貸してくれよ。」

雨にぬれないようホステルの壁にピッタリと張り付いていた僕は、ポケットをまさぐったが、数枚の小銭しか見つけることができなかった。

「部屋にライター置いてるから、取ってくるよ。」

「まじかよ。くそ寒いから俺もいったん中に入るぜ。」

ホステル内部

レイク・シティの端にあるレイヴンズ・ホステルは、一軒家をそのままホステルにしている。中に入るとリビングと大きなキッチン、その横にはシャワールームとトイレ、そしてふたつの客室があり、それぞれには二段ベッドが3台づつ押し込まれていた。このホステルは小さいが清潔で、何より破格の安さだ。

リビングのテーブルでは自転車旅行者のテッドがパソコンにイヤフォンを繋いでじっと音楽を聴いていたが、僕たちに気がつくと目で軽く挨拶をした。僕らが4日前に来た時には既に滞在していて、彼がこのホステルに何泊しているかは知らない。室内の空気は冷たく澄み、今朝飲んだコーヒーの香りがかすかに漂っている。

「チン! 」と電子レンジの音が響くと、テッドはイヤフォンを外して、電子レンジまでゆっくり歩き、皿を取り出すと満足そうに席に戻った。皿に何がのっているのかのぞき込んでみたが、それは何かが大量のチーズで覆われたもの、としか分からなかった。

「なあテッド。それ一体何なんだ? 君が作ったのかい?」

「ヘイ、スケッチ。これが何なのか分からないのか? これは俺様が発明したこの世で最高の料理だぜ。」

「だから、何なんだよ。」

もう一度確認してみたが、全く分からない。ジョンも興味深そうにこちらを見ている。

「ドリトス(ポテトチップス)チリソース味とろけるチーズのせ、さ!」

「それだけ?」

「それだけだ。」

何か特別な調理でもしているのかと思ったが、予想を裏切る簡素な料理だった。しかしながら、直径25cmの白いプラスチック皿に敷き詰められたドリトスチリソース味とその上に乱暴に覆い被さる安物のチーズには、どこか魔法のような不思議な魅力がある。

「ひと口もらっていい?」と僕が口にするよりも先に、ジョンが勝手にポテトチップスをつまみ、口に放り込んでいた。

「まじかよ! クソ美味いじゃないかよ!」

ジョンが叫んだと同時に、僕は野犬のようにチップスに飛びつき、面白いくらい伸びるチーズを絡め取って口の中に放り込んだ。暖かいチーズの濃厚な甘みが口内に充満する。そして噛むとサクサクとチップスが砕け、同時に唐辛子の刺激が弾ける。その衝撃は舌から脳まで伝わり、最終的には全身を震えさせた。

「テッド、これは革命だ。これは芸術だ。君は天才だ!」

僕は心から感動し、うっすらと涙まで浮かばせている。

彼の作った「ドリトスチリソース味チーズのせ」は素晴らしかった。しかし、3人がこんな単純な料理で騒ぐのには、また別の理由もあった。この数日間、僕らは身悶えするほどの「退屈さ」と戦っていたのだ。

ヒッチハイクでレイク・シティに向かう車内

僕とジョンがスプリング・クリーク・パスからヒッチハイクでレイク・シティにやってきてからの4日間、絶えず冷たい雨が降り注いでいた。それはまるで僕らをトレイルへ戻らないように邪魔しているとすら思えるほどで、ずっと足止めを食らっている。

さらに、この町はとんでもなく田舎で、くつろげるようなバーやカフェもなく、携帯の電波すら通じていなかった。ホステルにはもちろんテレビやWi-Fiもなく、あるものといえば大量のビールとホットケーキミックス、そしてマリファナだけだった。

ビールとぐちゃぐちゃのホットケーキで過ごす

初日は3人で酒盛りをして大いに楽しんだが、2日目には早くもやることがなくなり、朝からビールを飲み、ホステルの外で雨にぬれないように3人でジョイントを回しながら、ただ時間が過ぎるのを待つしかなかった。そんな状態だったので僕はテッドが作った簡素な料理ですら、強く感動してしまったのだった。

Wi-Fiはあるのにつながらない

ホステルの裏口から出て、すぐ向かいに小さな図書館がある。ここが唯一インターネットに接続できる場所で、毎日天気の情報を確かめるために足を運んでいた。この日も図書館に行き、ソファーに座ってスマートフォンをWi-Fiに接続していた。

図書館にいる猫

この図書館には1匹の毛の長い猫がウロウロと歩き回っていて、僕を見つけると膝に乗って柔らかい尻尾を自慢するように左右に大きく振り、スマートフォンの操作を邪魔する。猫の尻尾を払いのけようとしたその時、スマートフォンが通知で振動した。

メッセージの主は、2月ほど会っていないCDTハイカーのシュウェップスだ。

最後に会った時に撮影したシュウェップス

“やあ、スケッチ。 インタグラムを見たけど、いま、レイク・シティにいるのか?”

僕と彼はワイオミング州のウインド・リバー・レンジまで一緒にハイクしていたが、彼は1日に50〜55km歩き続ける健脚だったため、徐々に差が開いてそれ以降追いつけずにいた。

”そうだよ“

”俺は先週までそこにいたんだ!“

僕の予想では彼は僕の2週間分ほど前方にいると思っていたので驚いた。

”そうなの? もっと前を歩いていると思っていたよ!“

”俺は天候が悪くて5日間もその町に足止め食らったのさ“

”そうだったのか! 最終的にサンファンの雪はどうだった?“

”残念ながら俺はサンファンを諦めたんだ。歩くには天気が悪すぎた“

”じゃあ、クリード・ルートを歩いたのかい? いまニューメキシコだよな?”

”そう、今日ニューメキシコに到着した。実はその町からグレート・ディバイド・ルートに移動したんだ“

グレート・ディバイド・ルートとは一体何なのか、僕が全く知らないルートだ。メッセージで質問してもややこしくなりそうなので、その場はお互いの近況を報告し合うだけにして、すぐにルートについて自分で調べはじめた。

スマートフォンの地図アプリのGuthookを開いてルートを検索してみる。レイク・シティより少し南の山脈に沿って走るルートがサンファン・ルート。そこから東側にサンファン・ルートをショートカットするように伸びるのがクリード・ルート。僕はこの2ルートしか知らない。

「もしかして」と思い、地図の広域を見てみると、CDTのルートから80kmほど離れた位置に街を繋いだルートがあった。なるほど、これはグレート・ディバイド・トレイルと呼ばれるバイクパッキング・ルートだ。

しかし、このルートは山岳を歩かず標高の低いダートロードだ。シュウェップスはここを歩かなければならないほど、トレイルのコンディションは厳しいのだろうか。そう考えると、次第に不安になりはじめた。僕はスマートフォンの画面を閉じ、膝の上で転がり続けている猫の頭をガシガシと掻かき回して、図書館を後にした。

猫のイラスト

ホステルではジョンがオーナーのラッキーと話していた。このホステルは従業員がいないので、ラッキーは宿泊代を回収するために毎日ふらりとやってくる。

「スケッチちょっとこっち来いよ。」

ラッキーが僕を呼び寄せた。

「どうしたの?」

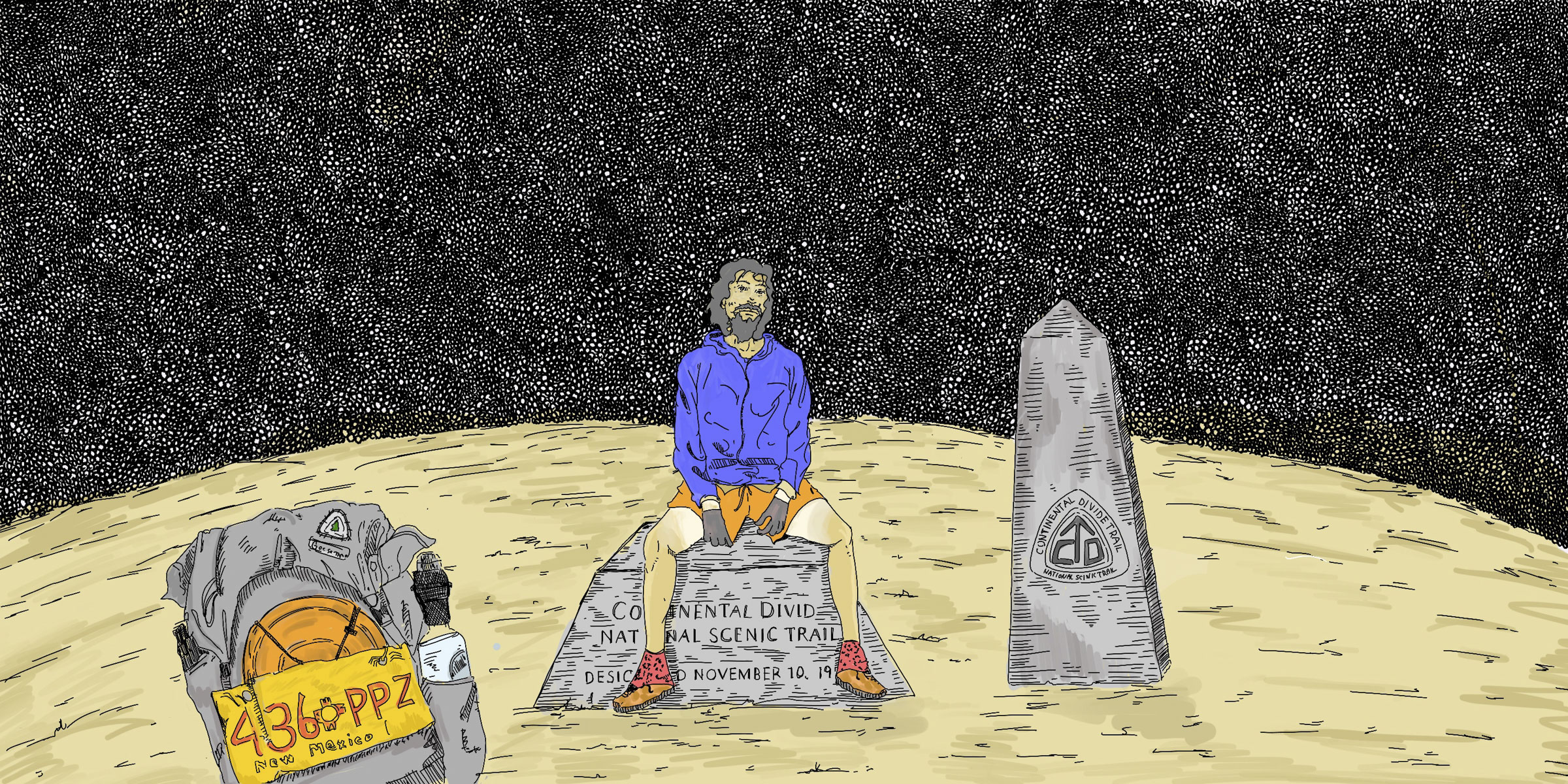

「まあ、この写真を見てみろよ。これがいまのサンファンの登山口だ。」

そう言ってスマートフォンを差し出す。僕は何気なく画面をのぞき込んだが、その画像を見てあまりの衝撃に叫びそうになってしまった。写っていたのは除雪後のハイウェイで、道路脇に堆積した雪が3m以上あったからだ。

「これはいつの写真なんだい?」

「今朝だよ! 悪いことは言わないサンファンを歩くのはやめとけ。危険すぎる。」

まさかこんなにもトレイルの状況が厳しくなっているとは知らなかった。もう一度、写真を確認して、ラッキーに返す。

「なあ、スケッチ。お前これ見て、まだ歩くつもりか?」

僕は少し考えてみたが、スノーギアが無い状態で安定しない天候の中を歩くのは、危険すぎるように思えた。

「いや、やめとくよ。」

それを聞いたラッキーは安心したようで、僕の方をポンと叩く。

冷蔵庫からクラフトビールを取り出して、ソファーに深く座ってひと口飲む。インディアン・ペールエールの苦味が喉を痺れさせる。

天井を眺めながら「さて、これからどうしようか」と考えた。サンファンは歩けかないとなれば、次はクリード・ルート、もしくはシュウェップスが歩いたグレート・ディバイドだ。

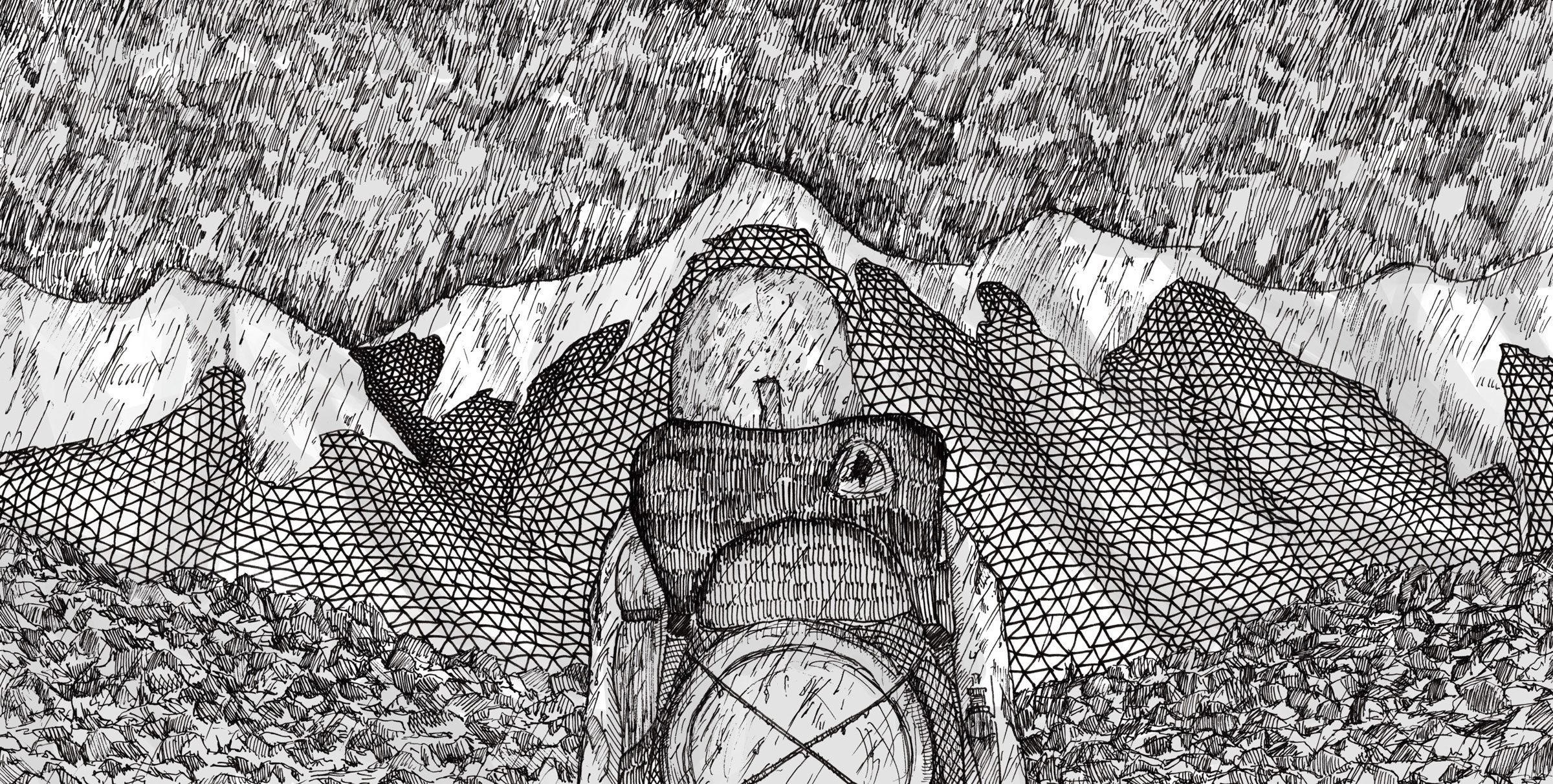

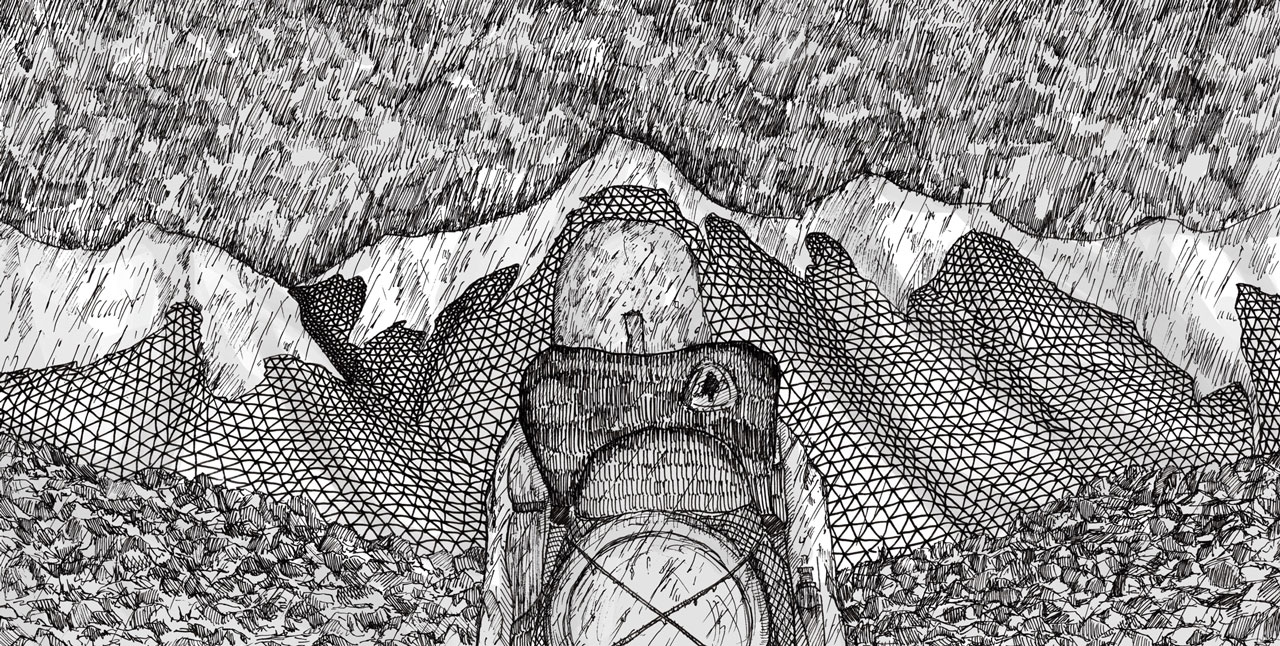

コロラドのイラスト

もうひと口ビールを飲んで、ゲップをする。そもそも、サンファンが歩けなかった場合、クリードを歩けば何とかなると気楽に構えていたのだが、もしかしたら、すでに雪のシーズンが到来していて、このルートでさえ厳しい状態なのかもしれない。クリードも標高が低いとはいえ標高は3500m前後あり、最終的にはサンファンと合流して3800mまで登らなくてはならない。

となれば、安全策をとってグレート・ディバイドということになるが、僕にはこのルートをどうも好きになれなかった。

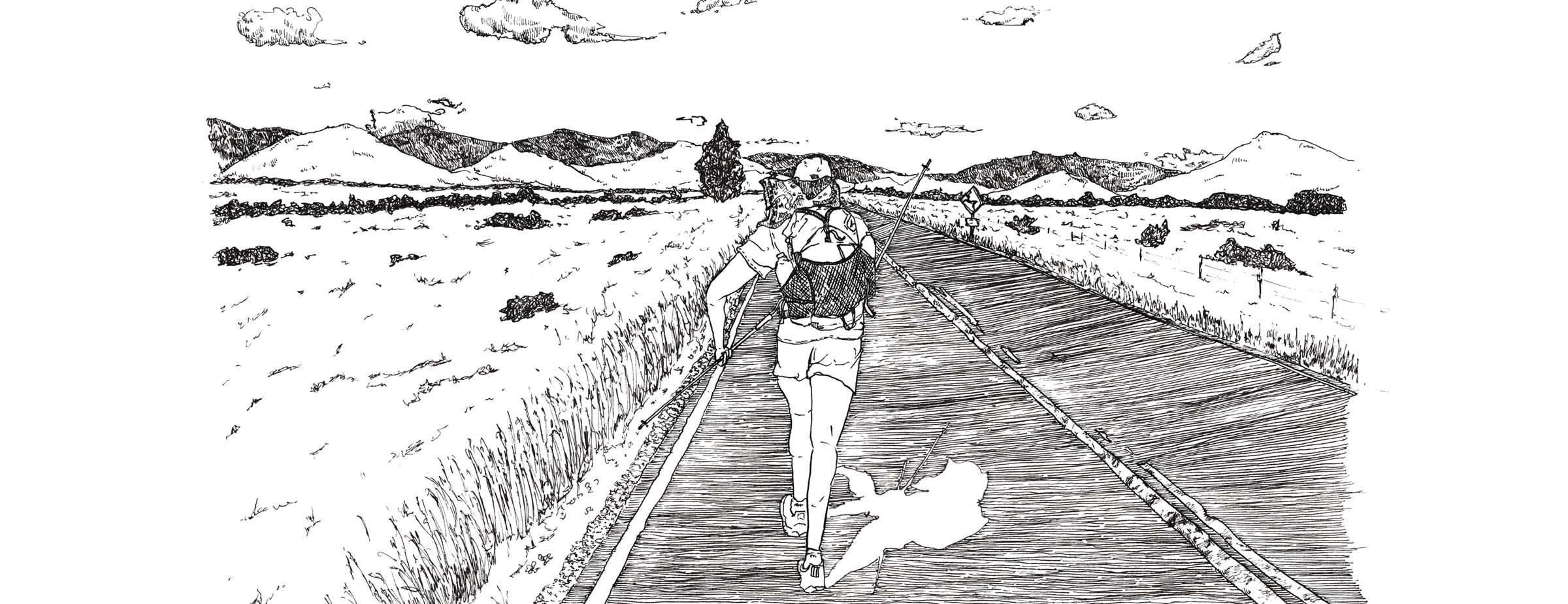

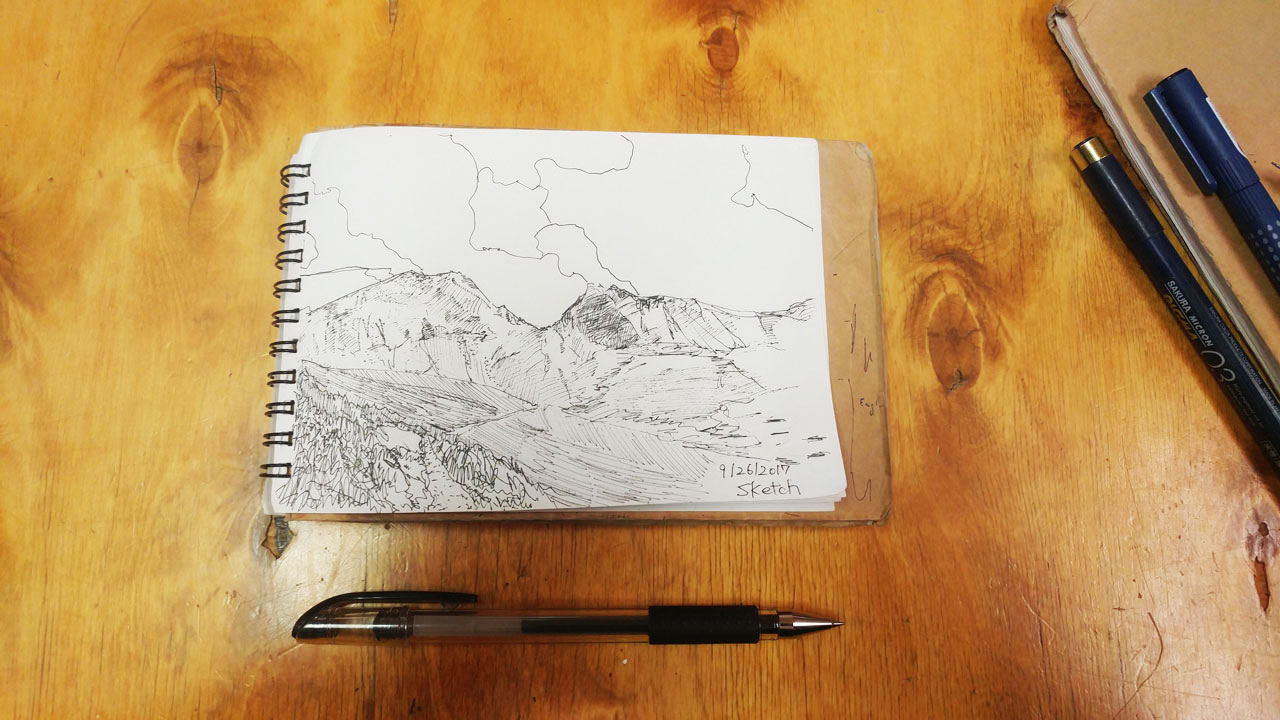

CDTスタート地点。この時にすでに1日の歩行距離は設定していた。

理由は、一度歩くと決めたルートを逸脱することに強く抵抗があるからだ。どのハイカーも大まかなルートと日々の歩行距離を決めて、どうすればワンシーズンに全行程を歩き切れるか作戦を立てる。CDTの南下ルートでは、コロラド州で雪がトレイルを閉ざすまでに通り抜ける事が重要なポイントだった。だから、僕はこれまでサンファンかクリードを通り抜けるために、早朝から日が暮れるまで歩き続けて40kmを下回らないようにしていたし、そのためにはトレイル上で描くスケッチもなるべくシンプルに収めるよう、自分なりに努力をしてきた。ここで大きくCDTルートから外れて、このセクションを簡単に抜けるのは、これまでの歩き方を無駄にしてしまうようで、どうにも納得できない。

ビールをもうひと口飲む。

僕はとりあえずクリード・ルートに挑戦してみることに決めた。もし、力が及ばず、歩き切れないのならば、その時は潔く諦めて翌年にでも再びCDTに挑戦したらいいのだ。明日にはクリードに向けて、この町を離れよう。

そう決めると不安な気持ちは、次第にビールの泡と共に消えていった。

「とりあえず、一服しようか。」

テッドの合図で僕は立ち上がり、ホステルの外に出る。

その時、目の前の光景に言葉を失った。いつの間にか雨は上がり、雲の切れ間からは日差しが伸びて、僕らを照らしていたからだ。

翌日は全員がホステルを後にした

【#10に続く】