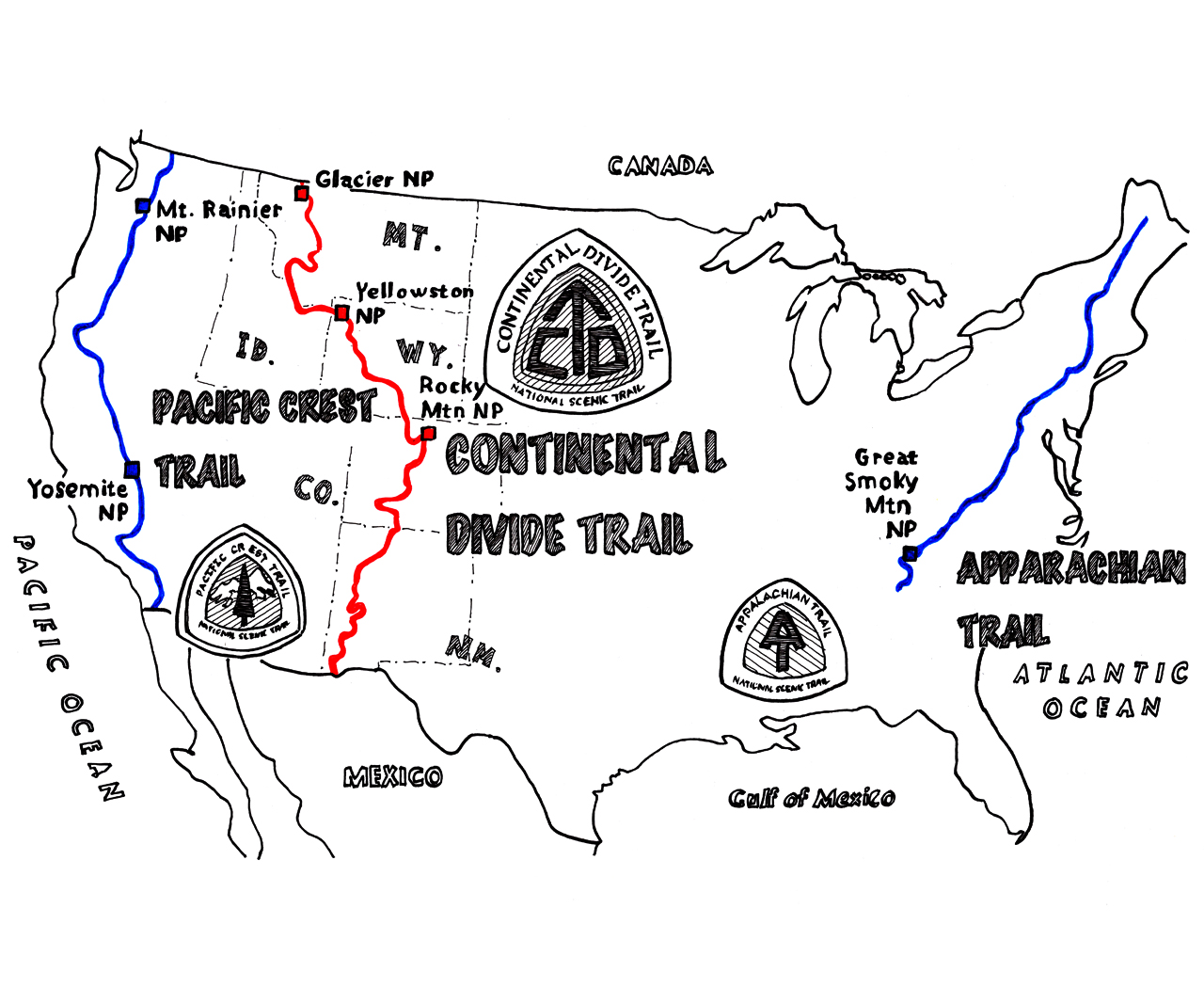

カナダ国境からメキシコ国境まで、アメリカ中部の分水嶺に沿って5,000kmにも渡って続くコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。「トリプル・クラウン」と呼ばれるアメリカの三大ロング・ディスタンス・トレイルのなかでも、もっとも歩く人が少なく、難易度の高いトレイルです。

そんなCDTを、同じくトリプル・クラウンのひとつであるパシフィック・クレスト・トレイルを2015年に踏破したスルーハイカーであり、イラストレーターとしても活動する”Sketch”こと河戸良佑が、2017年に歩きました。その遠大なハイキングの記録を長期連載で綴っていきます。

#10となる今回は、足止めからやっとトレイルにもどれたSketch。しかし、クリードからのサンファン・ルートではさらなる困難が待ち受けていた。

カナダ国境のグレイシャー国立公園(Gracier NP)から歩き始め、今回のエピソードではワイオミング州(WY)からコロラド州(CO)へと足を踏み入れた。

雪、風、雷

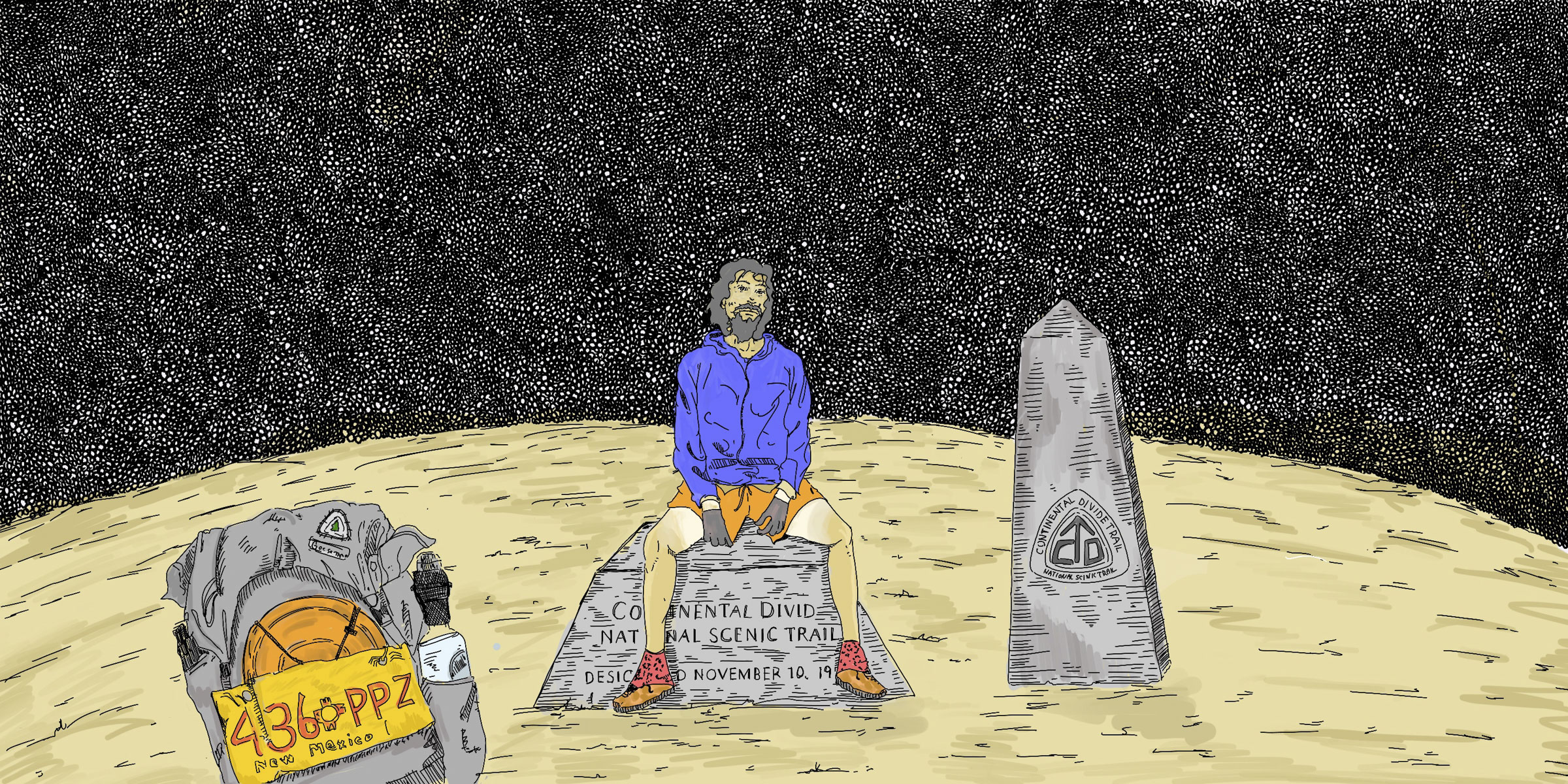

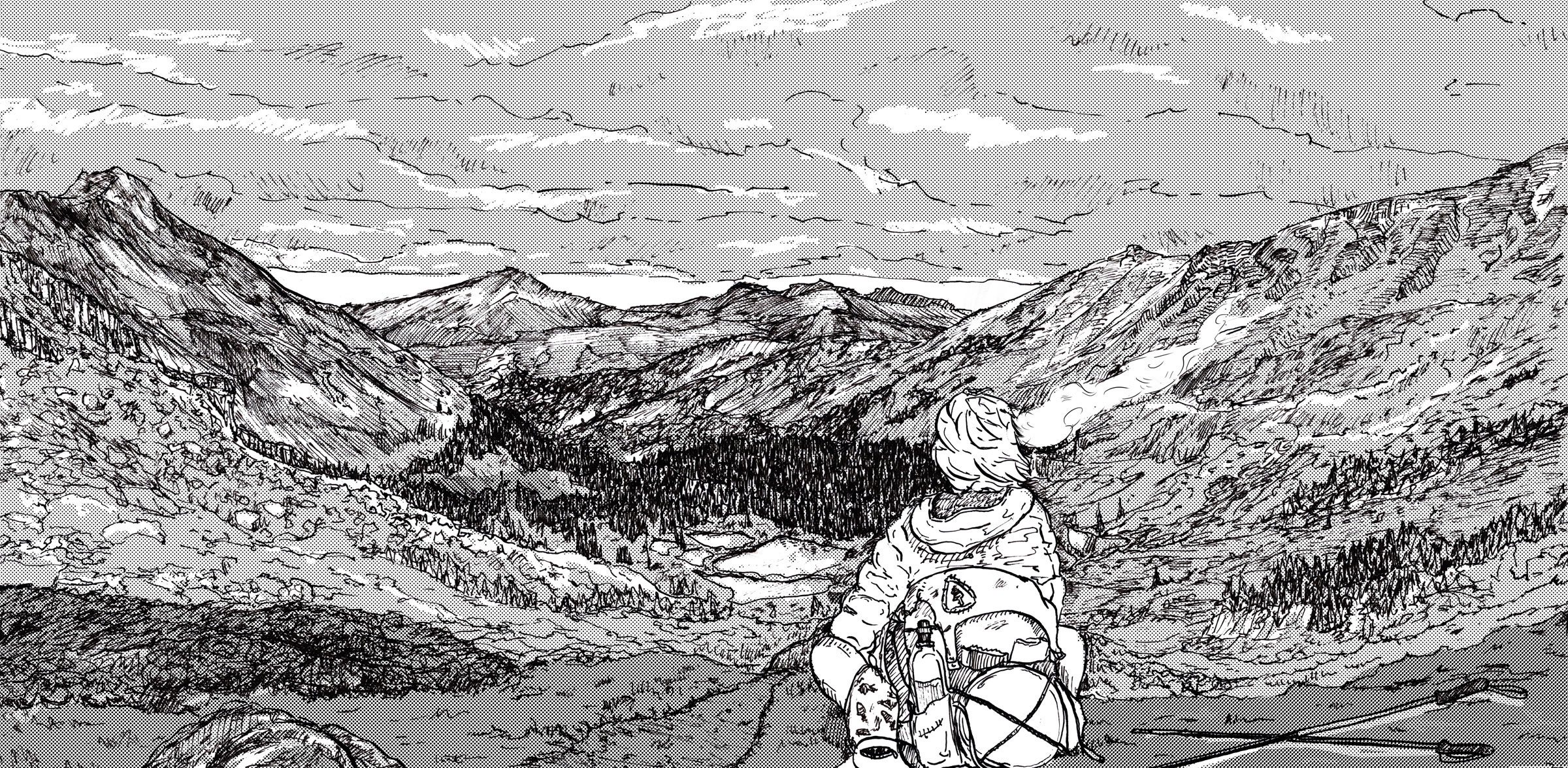

谷間を縫って伸びるクリード・ルートから、標高4000メートル級の稜線へ駆け上がるトレイルには、真っ白な雪の絨毯が敷かれていて、その上を1本の足跡がコーヒーの染みのように続いている。

トレイルは雪に埋もれてしまっている。

雪解け水がトレイルランニングシューズのメッシュ箇所から染み込み、指先の感覚まで凍らせる。白い息を吐いて急坂にしがみつくように歩いていた僕は、ふと足を止め、斜面に背を向けると、バックパックを背負ったまま勢いよく尻をついた。腰は完全に埋まり、雪が苦しそうにギュッと音を立てる。

かじかんだ足先に対して、上半身は汗でぐっしょりとぬれている。バックパックから使いこまれたペットボトルを引き抜き、渇いた喉に水を流し込むと、あまりの冷たさに咳きこんだ。

シューズに雪が入り込み固まっている。

シューズを足から剥ぎ取り、靴下を脱いで指先を手で覆って温める。しかし、いったん冷え切った10本の指先は感覚を取り戻すのがやっとで、僕はあきらめて谷底から続く自身が残した1本の長い足跡を見下ろす。

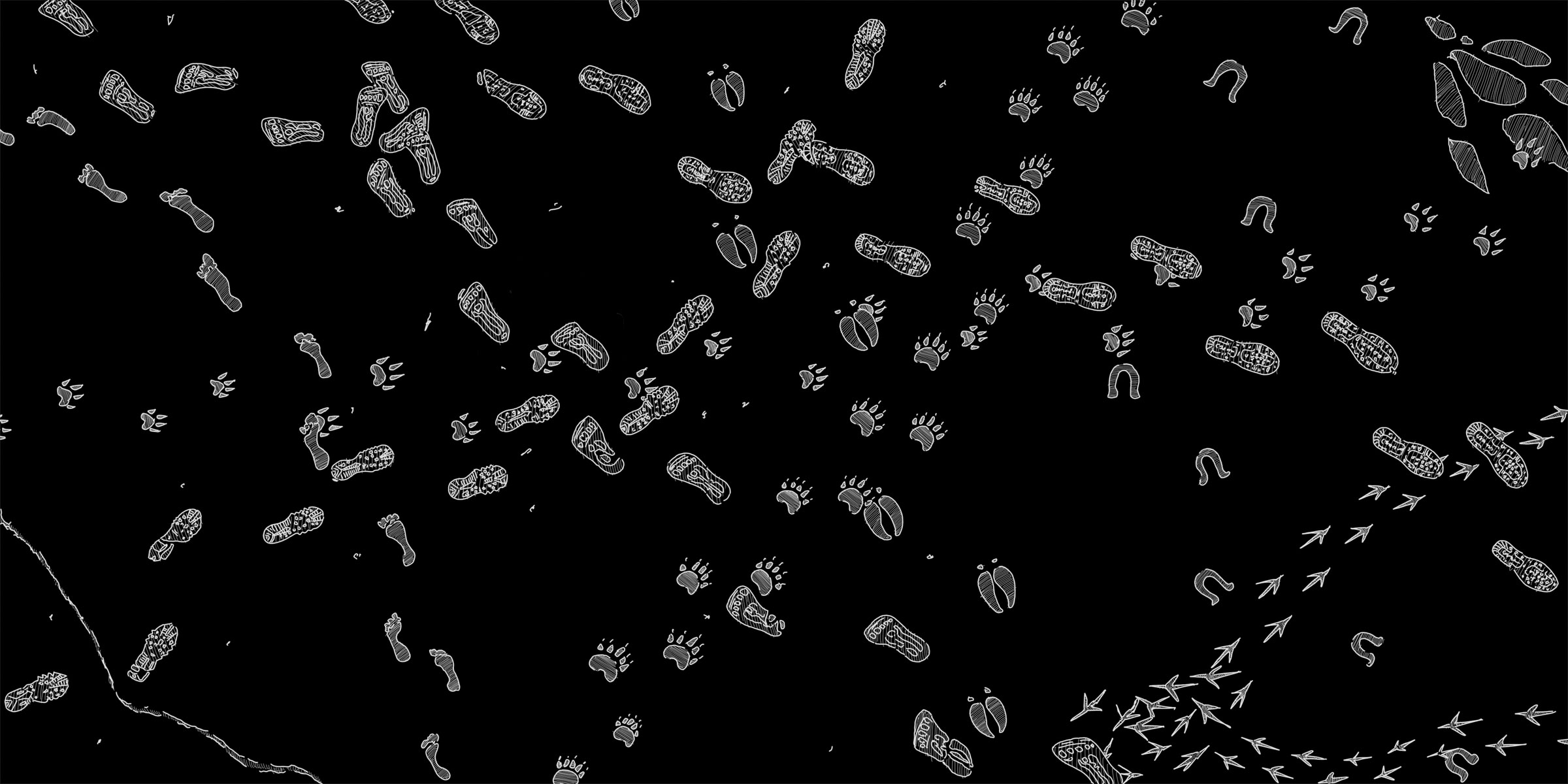

他の足跡は見当たらない。朝から誰もこのルートを歩いていないようだ。先行するハイカーたちがとても離れているのか、もしくはみんな、迂回してグレート・ディバイド・トレイルを歩いているのだろうか。

ポケットからスニッカーズを取り出す。手が震えるので、包装の端を噛んで強引に開けると、キャラメルと金属が混じったような味が口の中に広がり、僕は顔をしかめる。

スニッカーズは寒さで鉄板のように固くなっていて、力一杯噛んでもほんのわずかチョコの表面を削りとることしかできない。それでもあきらめずに奥歯で強く噛み、ポキリとふたつに割った。さらに小さく噛み砕く気持ちにもならず、僕はその傍らをコロコロと口の中で転がしながら、ゆっくりと周囲を見渡たす。

稜線沿いのサンファン・ルートはもう近くに迫っている。

「なんでこんな所にいるんだろうか」ふと、そんな考えが脳裏をよぎる。

2015年に歩いたパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)は、トレイル上で出会う同志たちと時間を共有し、にぎやかな毎日を過ごしていた。

今回もあの感覚を追い求めてアメリカまでやって来たというのに、これは一体何なのだろうか。CDTは僕が想定していたハイキングの域を遥かに越えている。孤立無援、そして軽装備でポツネンと雪山に座っているのだ。そして、何よりもこの状態を、自然と受け入れいている自分自身に驚く。振り返って峠を見上げると、大きな音をたてて吹き抜ける風に雲が次々と流されている。

ついにあのサンファン・ルートが目の前に迫っていた。僕は立ち上がり、モンタナ州、ワイオミング州、コロラド州と酷使され続けて曲がってしまったトレッキングポールを拾い上げる。

「さあ、いくぞ相棒」

そんな心持ちで雪に強く突き立て、足の指に力を込めたが、チェーンスパイクすら装着していないシューズは雪の上を勢いよく滑り、あっけなく転倒して雪に全身が埋れてしまった。まったく、本当に僕はなぜこんな所にいるのだろうか。

久しぶりに出会ったCDTサイン

正午ごろに登りきりやっと稜線に出る。今日は朝の5時から歩いているので、もう7時間も活動していた。サンファン・ルートは30センチ程しか積雪しておらず、僕が心配していたよりも、ずっと少なくて安心する。その代わり、絶えず前後左右だけでなく上下からも強風が吹いていて、その凶暴さは猛獣の群れのど真ん中にいるようだった。

5マイルほど先に稜線から浮かぶように飛び出た山があり、その上空だけはひときわ雲が速く流れていて、少しかすんでいるように見える。その様子からどこか不吉な印象を受けた。

落ち着かない気持ちで歩いていると、雨粒が頬を叩たいた。再び山を見ると、先ほどは見当たらなかった黒く重い雲がゆっくりと集まりはじめていて、その間から一瞬閃光が走るのが見えた。

その雷鳴が届くよりも先に、恐怖心が全身を駆け巡る。こんな標高の高い開けた場所で雷雨に遭遇したら、とてつもなく危険だ。早急にどこかへ退避する必要があった。

僕は急いでスマートフォンを取り出してGPSで現在位置を確かめる。地図アプリには退避できそうな場所は見当たらない。バックパックをおろしてフロントのメッシュポケットから、より詳細なジョナサン・レイの地図を取りだす。

稜線から見下ろす

どこでもいいから避難できる場所がないか、必死に探す。すると、ちょうど稜線の脇を下った先にトレイルの表記があり、かなり標高の低い場所まで続いている。そして、最終的にはダートロードまで繋がっているようだ。

上空では雷鳴が鳴り響いている。悩んでいる暇はない。思いきって雪原に飛び込んだ。

IPA(インディアン・ペール・エール)とレンボートラウト

僕はフロアレステントの中で寝袋をかぶり横たわりながら、地面を這う甲虫をじっと眺めていた。

嗚呼、もう一歩も動けない、そう思った。疲労が限界に達して、空腹さえ感じなくなっている。僕はそっと目を閉じる。すると、瞼の裏のスクリーンにはサンファン・ルートから逃げるようにくだった雪道の光景が映し出された。

稜線から降る斜面の序盤は雪がクッションとなり、さほど苦労することもなく進むことができた。しかし、次第に雪が薄くなり、不安定なガレ場が現れはじめると、歩くのが困難になってきた。ぬれた岩は滑りやすく、岩を踏み抜くたびに鋭い岩が僕の足を削る。

怪我をしない様に慎重に足を運んでいたが、次第に天気が荒れ、頭上の雷光が雨でぬれた岩を照らしはじめると、いよいよ恐ろしくなって、斜面を駆け下りる。何度も転び、岩に脚が挟まって挫いたが、それよりも身体中を駆け巡る恐怖心の方が痛みを上回っていた。

無我夢中でガレ場を抜けると、僕は近くにあった木の下に駆け込む。木の幹にもたれかかり、もうこれだけ離れれば安全だと思えた。

しかし、明日この道をまた登るには、水を確保する必要があるかもしれない。思いきって、あと1時間ほど歩いた先にある川へ行ってみることにした。そこはダートロードとも交わるポイントで、テント設営に適した平地がありそうだ。僕は再び歩き始はじめる。

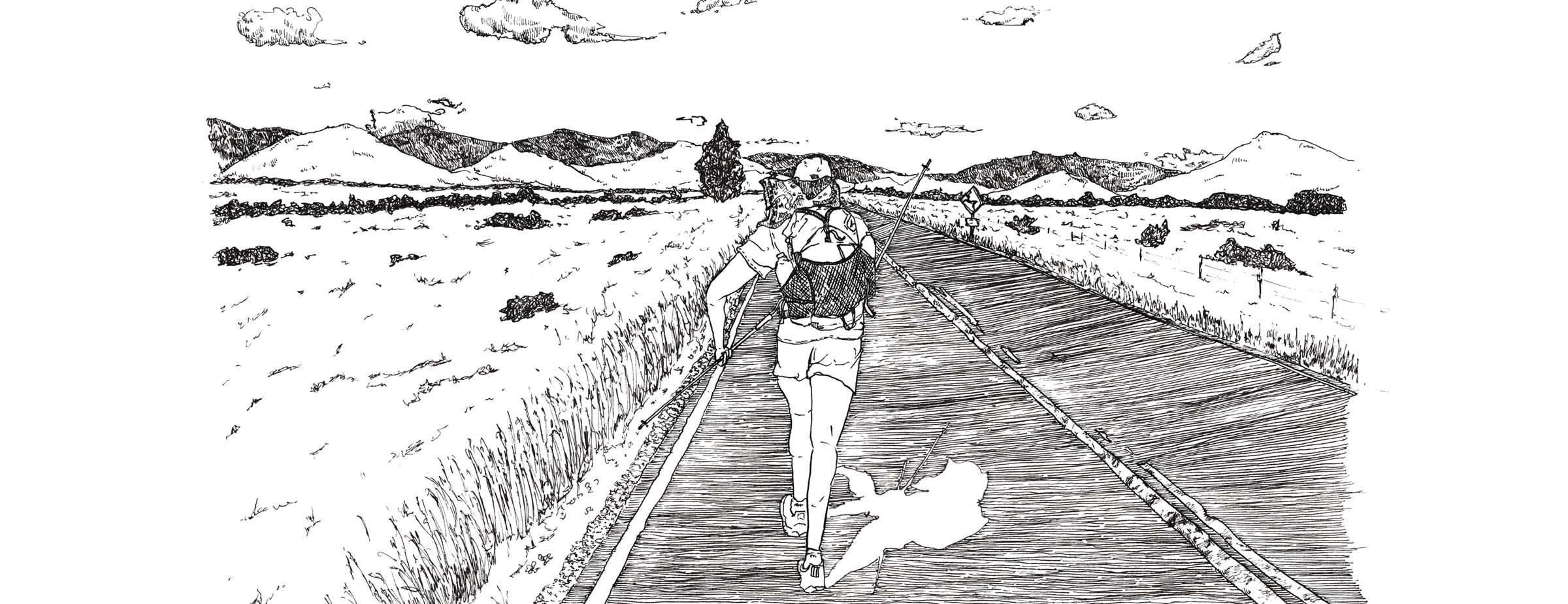

トレイルは荒れている

地図上ではトレイルが記されていたが、実際はかろうじてわかる程度の道で、しかも所々崩落していたので、そのたびに迂回しなくてはならず、思うように進むことができない。

困難つづきで目的地だった川辺の平地に到着した頃には疲れ果ていた。僕はよろめきながらテントを張り、すぐに中に潜り込んで倒れるように横になる。

どれくらい眠っていただろうか、再び目を開いてヘッドライトをつけると、すでに雨はあがっていて、テントの幕は凪いだ海のように静かだ。

突然、外から声がしたのはその時だった。

「やあ。大丈夫か?」

驚きで体が硬直する。聞こえてきた声はとても低く、年配の男性のようだ。

「こんばんは。何もトラブルはないかね?」

とても丁寧な口調だった。返事をしようとしたが、なかなか声が出てこない。僕は起き上がり、ゆっくりとテントのファスナーを開ける。

「こんばんは、どうしたのですか?」

僕は薄っすらと見える人影にたずねる。

「いや、君がとても辛そうに山から降りてくるのが見えてね。テントから出てこないし、怪我でもしてるんじゃないかと心配してたんだ」

「そうだったんですね。 心配してくれて、ありがとうございます。でも、どこも怪我はしてません。だけど、稜線から逃げるように降りてきて、クタクタになってしまったんです」

「そうだったのかい。そりゃ大変だったね」

彼の声は優しい。

僕はライトを地面に向けて照らし、彼の顔を見る。薄っすらと見える彼は50代中頃の風貌で、声と同じく表情もとても優しかった。

「IPAとラガーどちらが好きだい?」

「はい?」

僕は彼の質問が理解できなかった。

「ビールをプレゼントするよ。どちらが好きだい?」

「IPAをもらっていいですか?」

「じゃあ取ってくるから、君はそこで休んでいてくれ」

そう言うと彼は暗闇の中へスッと消えた。

彼は一体どこへ行ったのだろうか。僕はテントの外へ出て、満点の星空を見上げながら彼を待つ。コロラドの空はなんて気まぐれだろう、そんなことを考えていると、すぐに彼は戻ってきた。かなり近い場所に拠点があるようだ。

「ほら、どうぞ」

そう言って手渡されたのは僕の好物の『STONE』のビールだ。

「これ大好きなんだ。本当にありがとう」

「どういたしまして。じゃあ、おやすみ。また明日」

僕が疲れ果てているのを察したのだろうか。ビールだけを渡して、また暗闇に消えていった。

僕はビールを少しの間、眺める。そして、倒れないようにそっと地面において、食料袋からジェットボイルを引きずりだし水を入れて着火すると、ジェットボイルは無神経なほど大きな音を立てて炎を吐き出した。

思いがけないトレイルマジックに出会う

インスタントラーメンを強く握って砕き、まだ湯が湧いていないクッカーの中に入れる。

ビールの栓を抜き、ゆっくりと口に流し込む。強い苦味の後にホップの香りが鼻を抜ける。とても美味いが疲れきった体には刺激が強い。僕はちびちびと飲みながら出来上がったラーメンをスプーンですくって食べた。アルコールとスープで体の中に暖かさが灯り、それが消えないうちに、寝袋の中で深い眠りについた。

翌日、目を覚ますとすぐにテントから這い出た。気温は低いが、晴れた朝の柔らかい日差しが気持ちいい。僕はまぶたを擦りながら、昨日の男性を探す。

1台のバンを見つける

10メートル先に小さな古いバンが停車してあった。きっとあの車に違いない。近づくと車の前でコーヒーを飲んでいる彼が見えた。

「おはようございます。昨日はビールをありがとうございました」

彼はこちらを向くと、優しく微笑んだ。

「なあに、いいさ。ビールなら沢山あるからね。それより元気になったかい? 昨日は疲れ果てているように見えたから」

「ぐっすり寝れたので、もう元気になりました。今日は晴れているようだし、また上まで登ってハイキングを再開しようと思います」

「今日から数日は天気が良いから、多分大丈夫だろうね」

彼はとくに驚い様子もなく「ほら、コーヒーだよ」と言って、僕に暖かい湯気のたったマグカップを渡す。

コーヒーの香ばしい匂いが脳に伝わると、急に空腹を感じて腹がグゥと鳴った。僕は食べ物を取りに戻ろうと立ち上がると彼はそれを制して、皿を差し出した。その上にはレインボートラウトのソテーがある。

「うわぁ、ありがとう」

僕はそれだけ言って、魚を口の中にかきこんだ。空腹でゆっくりと味わう余裕はなく、あっという間に食べ尽くしてしまった。

「美味しかったかい?」

彼は笑っている。

「とても、とても美味しいです! この魚はどこで?」

「自分で釣ったのさ、この場所はレインボートラウトの穴場でね。もう1週間くらいここで釣りしてるんだ」

確かに、こんな山奥にわざわざ釣りにくる人は少なそうだ。

前日釣ったレインボートラウト

彼の車をみると、キャンプ道具がぎっしりと詰め込まれている。彼の雰囲気はとても魅力的だった。僕と過ごす時間をただ楽しんでいるようだ。

「もう行かなきゃ」

もう少しこの場所に居たかったが、またいつ天気が崩れのるか分からないので、できるだけ早く行動したかった。

「気をつけて歩いてくれよ」

彼はそう言って手を差し出し、僕はその手をそっと握り返した。

パッキングを済ませると、すぐに昨日下りて来た道を戻った。途中、振り返って車を見たが、彼の姿はない。その時はじめて、彼の名前すら聞いていないことに気がついた。そのくらい、彼と過ごす時間が自然だったのだ。

【#11に続く】