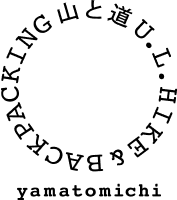

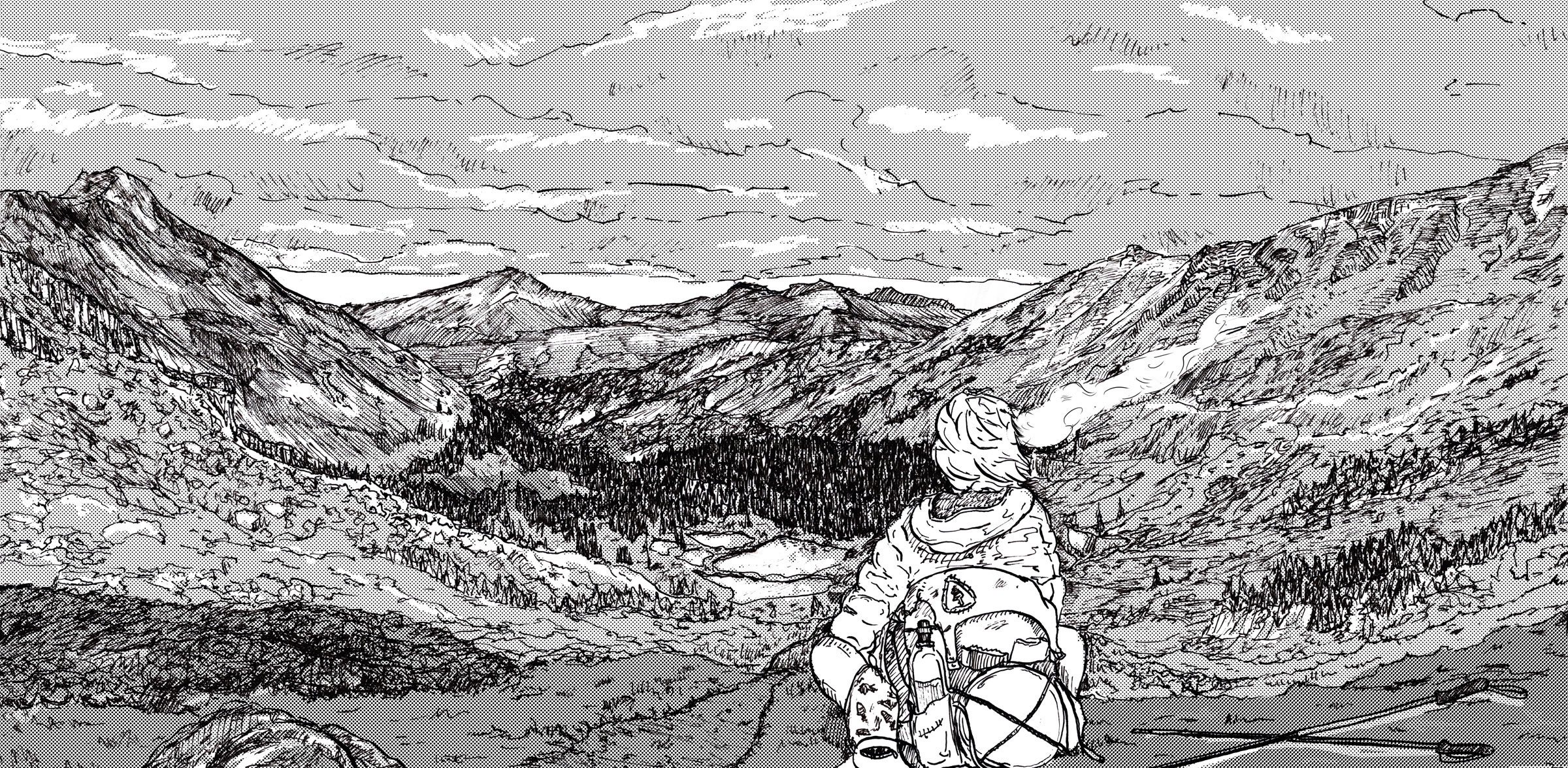

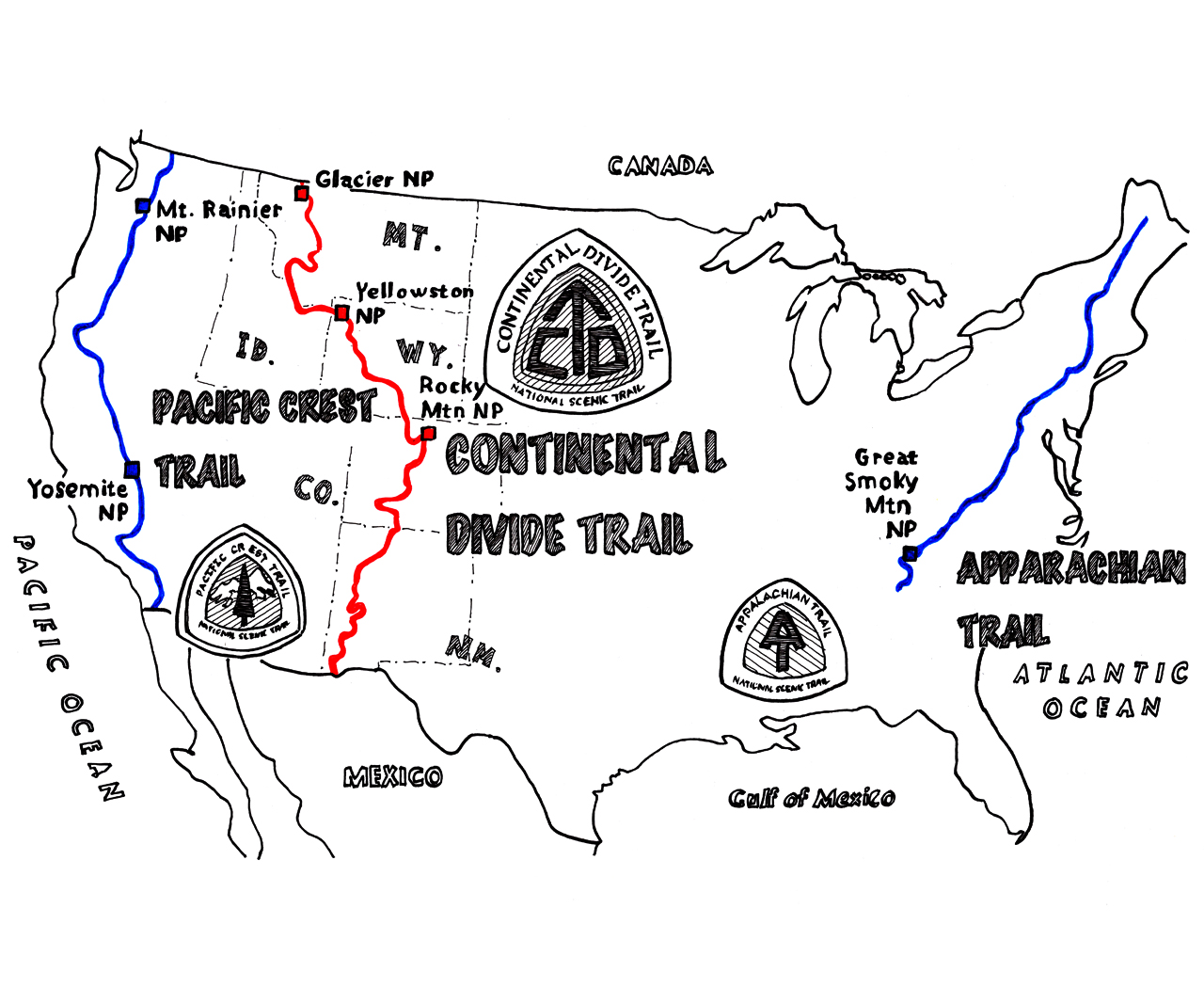

カナダ国境からメキシコ国境まで、アメリカ中部の分水嶺に沿って5,000kmにも渡って続くコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。「トリプル・クラウン」と呼ばれるアメリカの三大ロング・ディスタンス・トレイルのなかでも、もっとも歩く人が少なく、難易度の高いトレイルです。

そんなCDTを、同じくトリプル・クラウンのひとつであるパシフィック・クレスト・トレイルを2015年に踏破したスルーハイカーであり、イラストレーターとしても活動する”Sketch”こと河戸良佑が、2017年に歩きました。その遠大なハイキングの記録を長期連載で綴っていきます。

#11となる今回でついに最後の州ニューメキシコに到達したSketchは、なんと「地獄のハロウィーン・パーティ」に遭遇します。

カナダ国境のグレイシャー国立公園(Gracier NP)から歩き始め、今回のエピソードでは遂に最後の州となるニューメキシコ(NM)に到達した。

思い描いていたニューメキシコじゃない

「地獄はきっとこんな場所なのだろうな」と、僕は思った。

ニューメキシコ州のパイタウンという小さな町の一軒家で、大音量のブルースが流れる中、テキーラで酩酊した僕は家主のニタと手を取り合って踊っている。80キロはある彼女の体から生み出される強烈な遠心力に振り飛ばされないように、僕は彼女の膨よかな腰にしっかりと手を回し必死に耐えている。

ステップを踏むたびに胃からせり上がる不快感はもう臨界点に達しかけていて、部屋中に吐瀉物を撒き散らすのも時間の問題だった。

深夜に行われたダンスパーティ。

一方、70歳近いニタは僕以上にテキーラを飲んでいるはずなのに、まだ余裕があるように見える。曲が終わるとテーブルに置かれているテキーラを飲み干して、再び僕をぐるぐると振り回す。

「こいつは化け物だ!」と僕は心の中で叫んだ。年期の入った床には、すでにふたりのハイカーが屍のように倒れている。

「I’m a Tequila girl(私はテキーラの女よ)」

そう呟くとさらに早く回転しはじめた。

ここは地獄だ。まるで地獄の回転木馬のようだ。

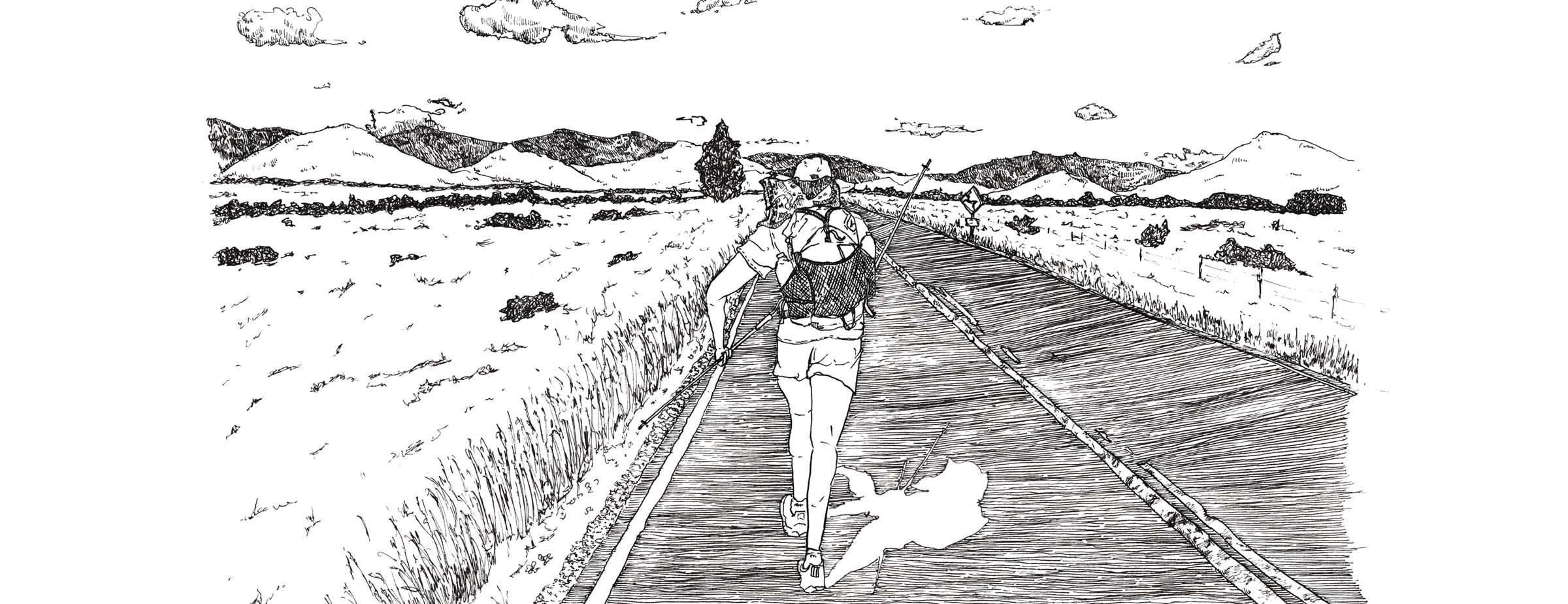

ダートロード歩きがメインのニューメキシコ。

麓の町でスネークキッカーと合流。

僕がニューメキシコ州を歩きはじめて、2週間が経っていた。

10月9日、サンファンを越えて、麓の街シャーマで補給を終えた僕は、このシーズンにCDTをスルーハイクしている僕以外の唯一の日本人ハイカーのスネークキッカーと合流して、ヒッチハイクでトレイルに戻った。

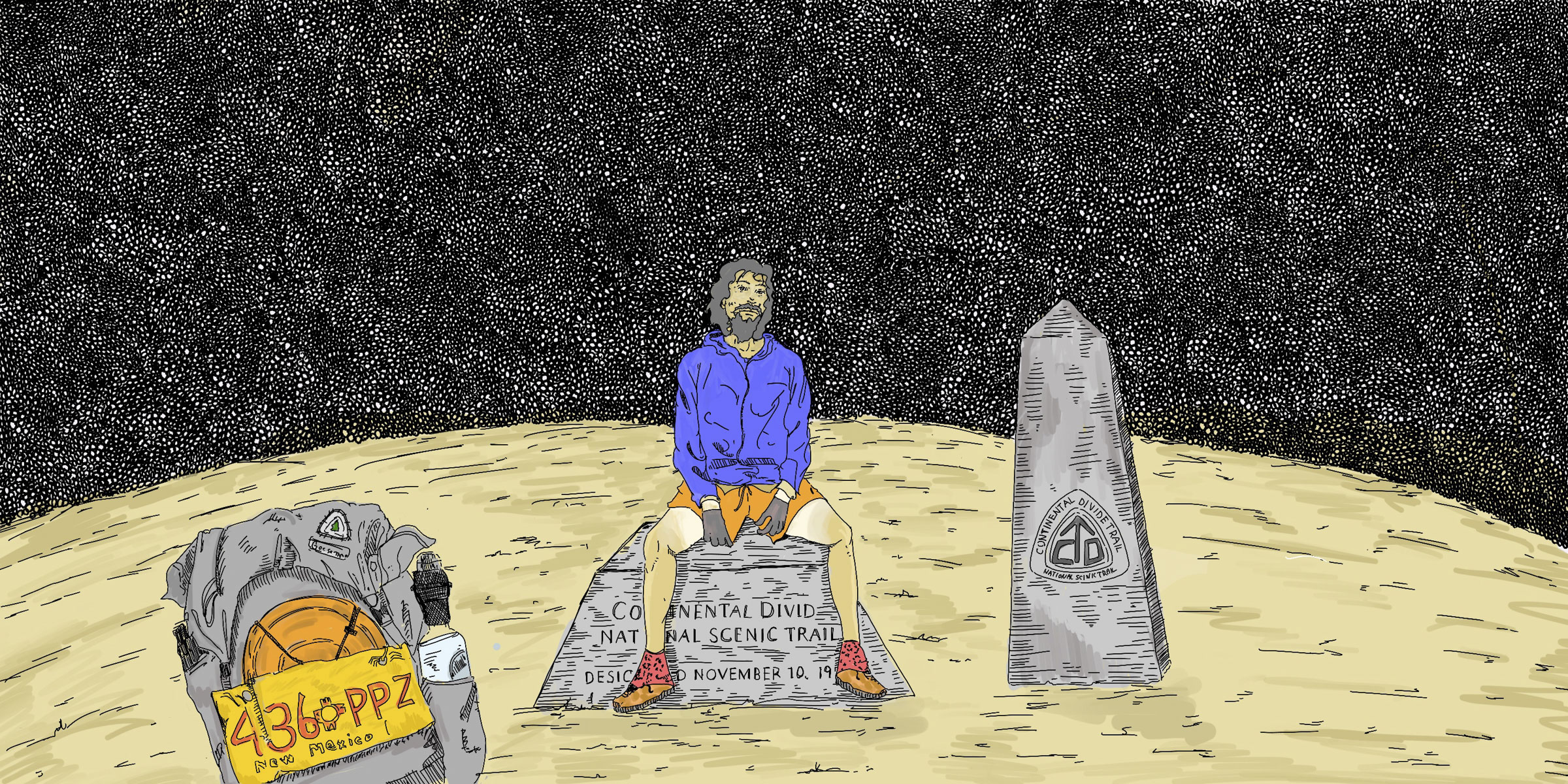

日本語で揚々と会話を楽しんでいた僕らだったが、笑顔はすぐに凍りついた。あと半日ほど歩けば温暖なニューメキシコ州に辿り着くはずなのに、トレイル上では雪が吹き荒れていたからだ。

「ちょっと待ってくれ、これは話が違うじゃないか」と僕は叫びたかった。ニューメキシコ州にさえ入れば、あとはTシャツ、短パン姿でハイキングとテキーラが楽しめるはずだと思っていた。だからこそ今までコロラド州の寒さに耐えてこれたのだ。

しかし、実際の気温はとても低く、コロラド中部とさほど変わらない。僕らはガタガタ震える歯をぐっと噛み、雪の降り注ぐ森に戻って行くしかなかった。

牧場のフェンスが国立公園の境になっている。

トレイルは下り基調でとても歩きやすい。寒さは厳しいが順調に距離を稼ぐことができている。すると、CDT上で頻繁に見かける牧場のフェンスが現れ、杭にカラフルな筒が挟まっているのが目に止まった。

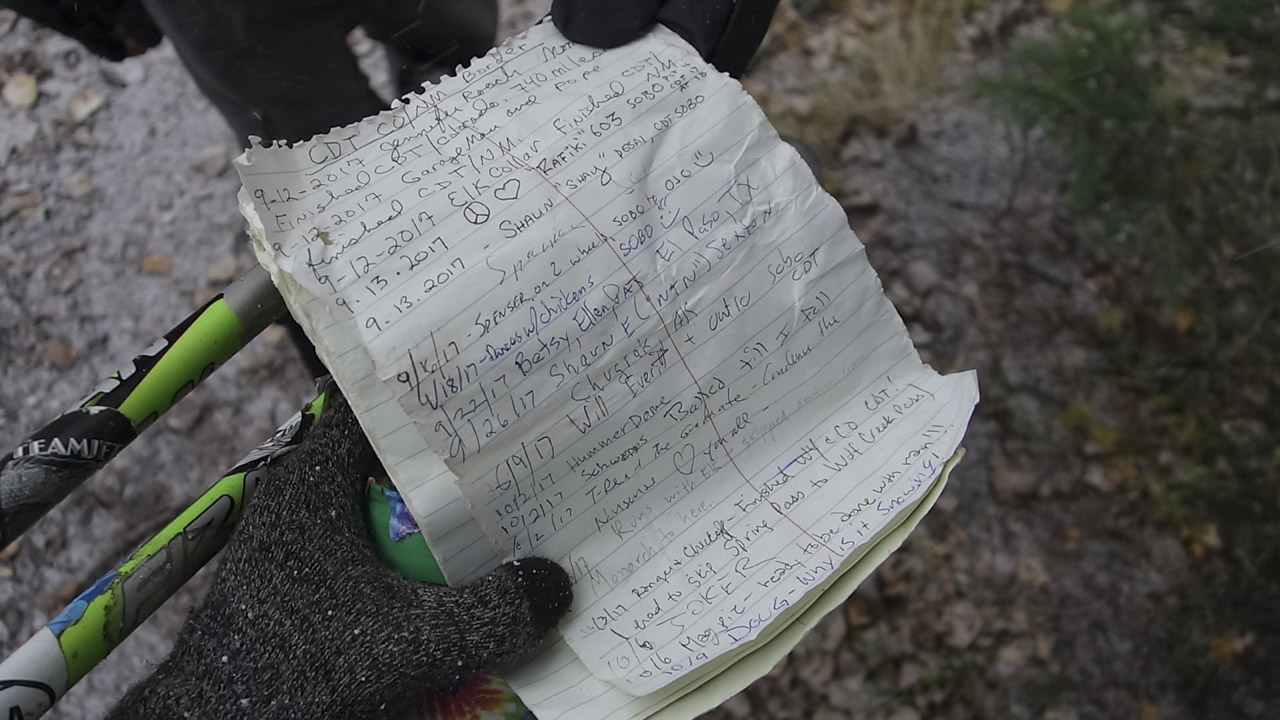

筒の中に押し込まれたレジスター

その中身を確認すると、くしゃくしゃになった紙切れとボールペンが押し込まれている。これはハイカーたちが名前を記すレジスターだ。ということは、つまりこのボロボロの柵がコロラド州とニューメキシコ州の境なのだ。

ハイカーの名前と日付が記されている。

僕らは凍える手でレジスターに名前を記し、再び筒に詰めて、元の場所に戻す。お互いに簡単な記念撮影をした後に、何事もなかったかのようにフェンスを通過する。僕の中でとくに感情の変化はなく、ただ感じていたのは「これは僕の思い描いていたニューメキシコじゃない」ということだけだ。

コロラド州最後の記念撮影

さらに雪は強く降りはじめ、コロラドの山脈から吹き降ろされた冷たい風は、まるで僕ら厄介者をニューメキシコ州へ追い出そうとしているように思える。ふたりの日本人ハイカートラッシュは肩を縮めてニューメキシコのトレイルを歩きはじめた。

雪の積もるニューメキシコでのハイキングが始まる。

しかし、翌日には雪はなくなり、景色はあっと言う間に褐色の大地が隆起する乾燥地帯に姿を変えた。あまりの急な変化にまるでコロラド州で凍えた記憶が真夏の夜の夢のようにすら思えた。

パイタウンの「トースターハウス」

パイタウンへはハイウェイ沿いを歩いていく

10月29日にニューメキシコ州のパイタウンに辿り着いた。この街には郵便局とパイ屋しかない。嘘みたいな話だが、本当にこれだけしかないのだ。

閑散とした街ではあるが、僕はここに来るのを楽しみにしていた。それは、コンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)で唯一ハイカーサポートを公言しているトレイルエンジェルの家があるからだ。

これまでハイカーを助けてくれる人たちは沢山いたが、それはたまたま出会った地元の人ばかりだった。異国の地で現地の生活に触れるのはとても刺激的なことではあったが、しかしそれでも2015年にパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)で出会ったような、ハイカー文化が生み出した怪物とも呼べる個性の強いトレイルエンジェルを、懐かしむ気持ちが常にあった。

それだけに、このパイタウンのエンジェル宅「トースター・ハウス」に熱い思いをもって僕は、荒野を進んで来たのだ。

PCTで有名なトレイルエンジェル宅のCasa de Luna

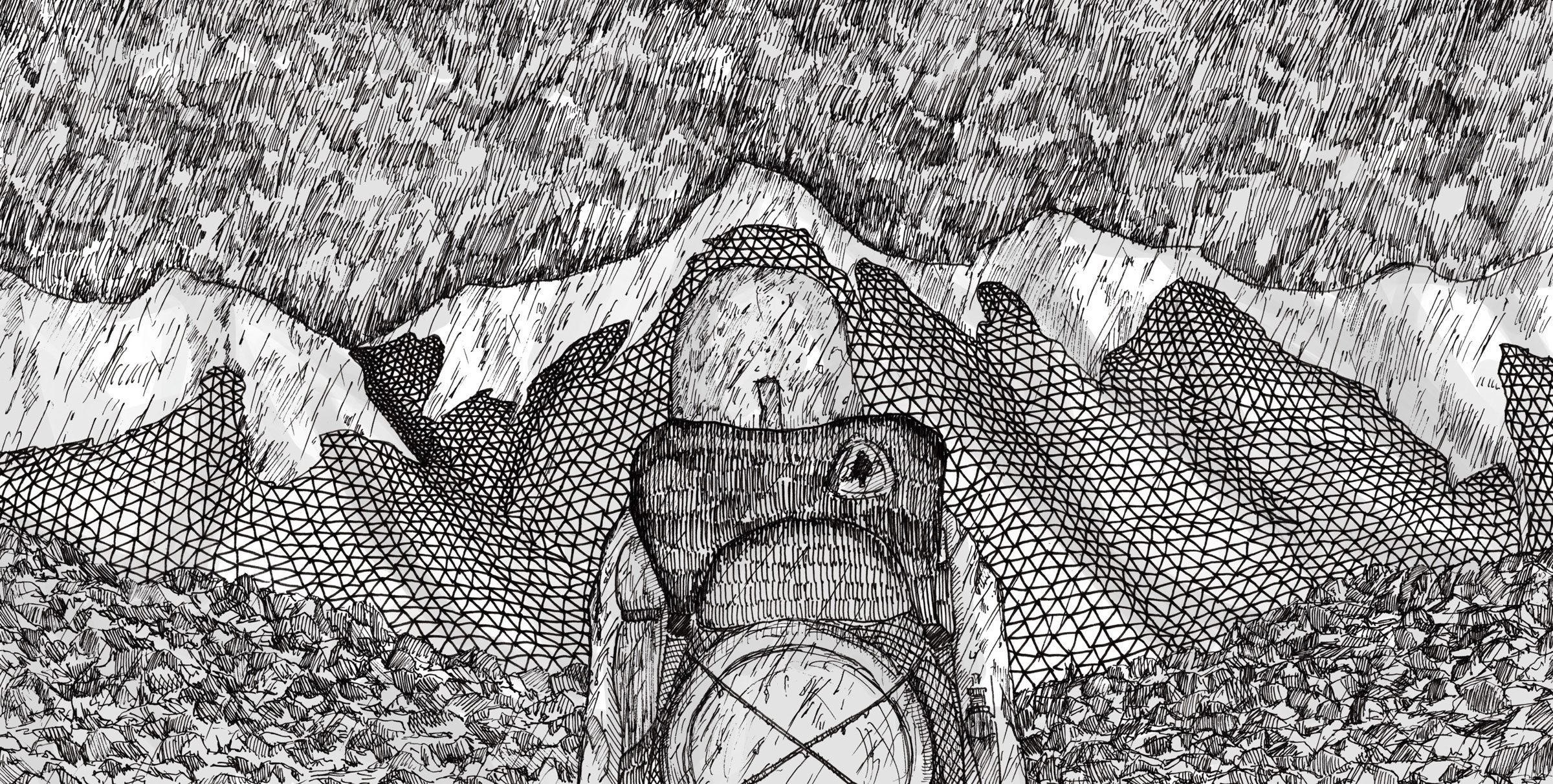

パイタウンの中央を走るハイウェイを越えて、少し歩くとお目当のトースター・ハウスはすぐに見つかった。住所を確認せずとも、そこが目的地であることに疑いはない。なぜなら建物中にボロボロのトースターがびっしりと取り付けられているからだ。

僕は胸が熱くなってきているのを感じた。こんな家に住んでいる人は間違いなく変人だ。早くトレイルエンジェルに会いたい!

トースターだらけの「トースターハウス」

庭に入って「すみません!」と大きな声で叫んだが、何の反応もない。ゆっくりとドアノブを回すと鍵はかけられておらずカチャリとドアが開いたので、そのまま家の中に入ってみる。

「トースターハウス」の中

家の中は薄暗く、空気がひんやりと冷たい。入り口の横には沢山の衣服がかけられていて、その通路に設置された古びたキッチンの先には巨大なスピーカーが床に無造作に置かれている。歩くたびに床が軋み、盛大な音を立てる。

各部屋にはベッドが設置されていて、どうやら、ここはハイカーが勝手に出入りして宿泊できる場所のようだ。なんだ、ここにはトレイルエンジェルはいないのか、と落胆したが、それでも久しぶりのベッドには嬉しくなる。

バックパックからバンダナを取り出してバスルームに行き、ホットシャワーを浴びた。体の汚れと共に溜まっていた疲労も流れ落ちたような気分になった。体を拭いて、玄関にかけてある服からサイズの合うものを選んで着る。そして、家の外に出てみると、僕の目に巨大なパイを頭に乗せた女性が飛び込んできた。

「ハーイ! 私はニタよ! ようこそ我が家へ! こっちへ来てハグして!」

よく見ると彼女の頭に乗っているのはパイの形をした帽子だ。僕は彼女に近づき、ふくよかな体に抱きつく。

僕は思った。これでこそ愛すべきトレイルエンジェルだ!

トレイル中に描いた僕のスケッチを見るニタ

話を聞くと、彼女は別の場所に住んでいて、ここへはコーヒーや石鹸などを補充したり、ハイカーたちと交流するために訪れているらしい。

「ねぇスケッチ。あなたは何日ここにいる予定なの?」

「そうだな。明日休んで、明後日の朝に出ようかな?」

「それはダメよ!」

「なぜ?」

「だって、明後日がハロウィンなのよ! あなた以外の誰が私の手伝いするのよ?」

もうそんな時期になっているのをすっかり忘れていた。すでに僕は頭数に入っているようだ。本場のハロウィンがどんなものなのか体験してみるのも悪くない。

「わかったよ。じゃあ、ハロウィンの翌日に出発することにするよ。」

彼女はそれを聞いて満足したようだ。

パイタウンの観光スポットは巨大な衛星アンテナ

ニタの運転で街の観光をひと通り終えてトースターハウスに到着すると、遠方に人影がゆらゆらと歩いてくるのが見えた。きっとCDTハイカーに違いない。僕らはその人影が近づくのをクルマのボンネットに腰をかけてゆっくりと眺めた。

パイの帽子をかぶってハイカーを迎えるニタ

やって来たのは数日前から頻繁に顔を合わせているライダーダイとディーゼルと言うトレイルネームのハイカーだった。

僕らは手を振ると、彼らもこちらに気づき手を振り返し駆け寄ってきた。ニタは僕の時と同じように彼を抱擁して歓迎する。

「この後に、何人かハイカーがやってくる。パウンズとサプライズだ。」

ライダーダイはそう言うと、バックパックを下ろす。

買ってきたパイを食べながら4人で話していると、ライダーダイが言った通り後続のハイカーがすぐに到着し、あっという間に家の中は賑やかになった。こうして、地獄のハロウィンパーティの生贄たちがぞくぞくと集結したのだった。

地獄のハロウィーンパーティ

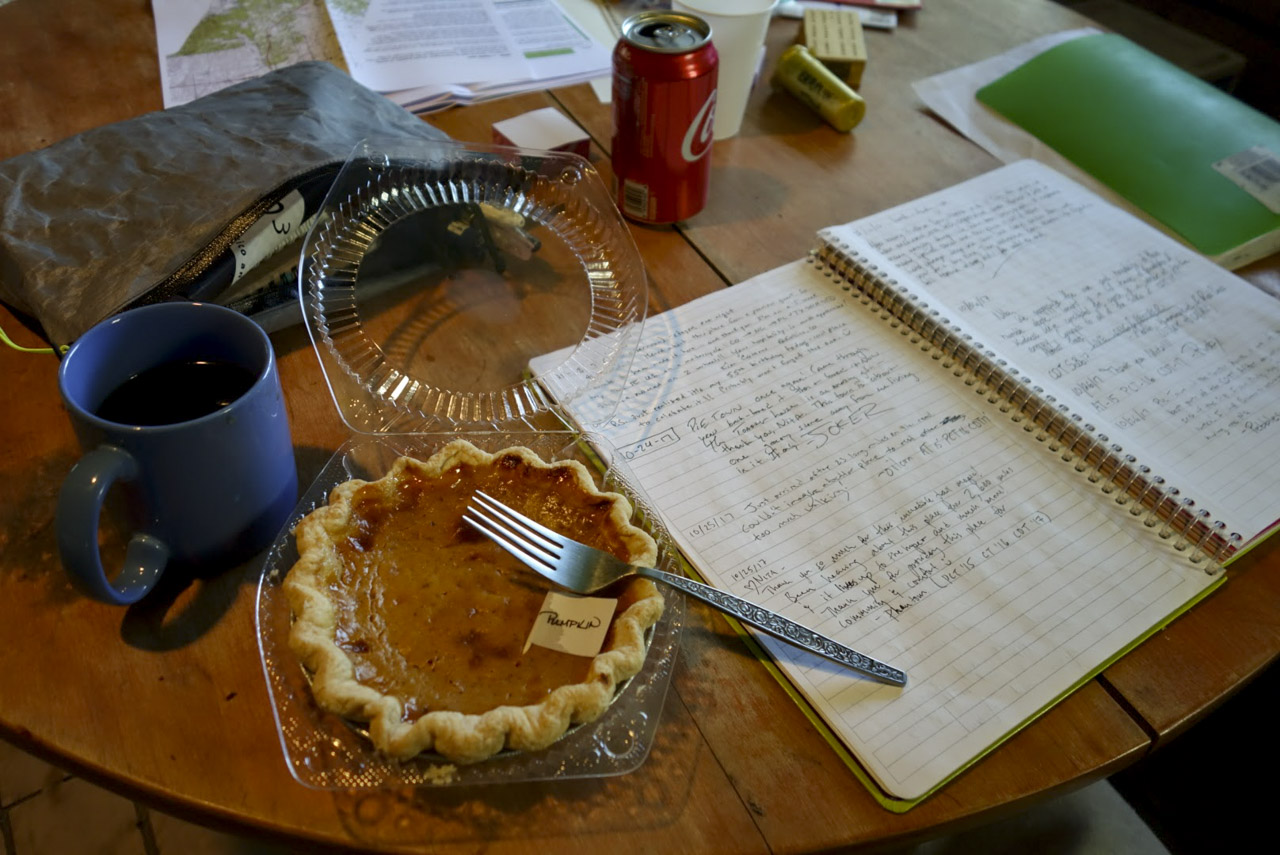

朝食はパイとコーヒー

ハロウィン当日の朝は静かにはじまった。僕が起きると、すでにパウンズは起きていて、僕のためにコーヒーを淹れてくれた。

20代前半の長身で痩せ型のパウンズは、CDTが初のロング・ディスタンス・トレイルだ。彼は僕と同じゴッサマーギアの大きめのバックパックを使用しているが、装備は意外と軽量化されており、シェルターにいたっては薄い透明のビニールで自作したものだ。それでも彼のバックパックが重いのは、彼が大食いのため大量の食料を持ち運んでいるからだ。だから彼のトレイルネームは重さの単位から”Pounds”と名づけられた。

コーヒーの匂いを嗅ぎつけて他の3人もリビングに集まり、各々静かに朝食をとる。朝食が終わり、そろそろ洗濯でもしようかと思った時、ニタがやってきた。

「さあ、準備に取り掛かって! 4時には子供たちが来るのよ! さあ、さあ!」

僕らは急かされるように準備に取り掛かる。僕は勝手がわからず、適当にハロウィーンのデコレーションを置き続けているが、ニタにこだわりはないようで、指摘を受けることはない。

隣人の冷蔵庫を運ぶパウンズとディーゼル

何故かその後、僕らはニタの隣人の引っ越し作業も手伝わされ、くたくたに疲れ果て、ソファーに座り込んでいた。

「大丈夫かの?」

僕の横に茶色いマントをかぶった、さながら『ハリー・ポッター』に出てくる魔法使いのような格好をした老人が立っている。

「ちょっと疲れちゃって。」

「おやおや、ここからが本番じゃよ。ひひひひひ。」

不気味な笑い声を出しながら老人は家の中へ消えて行った。どうやら、僕が想像しているような華やかなハロウィンパーティーではないようだと、やっと気付きはじめていた。かわいいゾンビや、胸の大きいポリスなどは、どこにもいないからだ。

スクールバスに乗ってお菓子をもらいに来た子供たち

気休め程度の仮装をするハイカーたち

ちょうど準備を終えた頃に、スクールバスに乗って地元の子供たちがやって来た。僕らは群がる子供たちにお菓子を必死に配り続け、それを終えると軽い疲労を感じたので、家に戻ることにした。

僕は驚くべき光景を目にして、思わずドアの前で立ち止まる。家の中で老人たちが頭蓋骨を抱き抱えて輪になっているのだ。それは、さながら悪魔信仰の儀式のようで、恐怖を覚えた。

骸骨のボトルに入ったテキーラに戸惑うディーゼル

「さあ、パーティーのはじまりよ!」

ニタが叫ぶと、老人たちもそれに続いて叫ぶ。地獄の入り口が開いた。横を見ると4ヶ月もの間、大自然と格闘してきたハイカーたちの顔が引きつっている。

彼らが持っていたのは頭蓋骨の形をしたテキーラボトルだった。僕らは卓につくと、ショットグラスを並べて、テキーラを流し込む。高級なものなのだろうか、とても香り高くまろやかでおいしい。

平均年齢が高いハロウィンパーティー

すかさず2杯目が注ぎ込まれる。僕は驚愕した。老人たちはショットグラスではなくワイングラスで飲んでいるのだ。2度目の杯が空くと、僕はすでに心地良くなりはじめていた。ニタはCDを取り出してブルースを大音量で流し、グラスに3杯目が継ぎ足される。ハイカーの中でいちばん年長のサプライズは陽気に談笑していた。

ライダーダイは酒に強いようで、まったく変化はない。ディーゼルはすでに酔っ払って、ソファーでぐったりとしている。そして、パウンズはこの後の惨劇を予知してか、2階へ逃亡していることに気がついた。

次々と注がれていくテキーラを飲み続ける。ハイカー達は酩酊していて、皆マリオネットのようにカクカクと動くことしかできない。僕は頭すら動かすことも面倒になり、眼球だけで周囲の動きを追っている。ふらりと老人ふたりが立ち上がり、ライダーダイの両肩を掴んで外へ連れて行く。

気がつくとニタが横に立っていた。

「さあ、踊りましょう!」

僕は彼女の手に引かれて、ギシギシと軋むダンスホールへ誘われる。彼女とクルクル回り、胃の中でテキーラが波立つ。目の前の空間が彎曲し、僕の意識は細く長く伸ばされたトルティーヤのように薄く薄くなっていき、そして無くなった。

トースターハウスの寝室

翌日、僕はひどい頭痛で目を覚ました。喉が渇ききっていて、身体中の血液が凝固しているようだ。ベッドから這い出て、壁に持たれながらフラフラと歩く。歩き続けて贅肉が削ぎ落とされ、がっしりとした両脚も、今はまったく頼りがない。

キッチンで錆びた味のする水を飲むと、いくらかマシになってきた。再びコップに水を注いで飲む。シンクには大量の食器がまるで難破船のように沈んでいる。

リビングに行くと、昨日の夜、老人たちに拉致されたライダーダイが床で倒れていた。

「おい、大丈夫か。水飲めよ」

僕は彼の肩を揺らす。彼は目を開けると苦しそうな唸り声をあげて、コップを受け取って一気に飲み干した。

「ありがとうスケッチ。生き返ったぜ。」

「昨日はどうだった?」

彼は大きく目を見開き、こちらを凝視する。

「あれは完全にイカれたパーティだったぜ。」

「どういうこと?」

「泥酔した俺は老人達にひきづられながら、まず、あそこに行ったんだ。」

そう言って彼が指差したのは、向かいの家だ。

「そこで、またテキーラパーティがはじまったんだ。」

「まじかよ。」

いったいこの地域の老人たちの体はどうなっているのか。

「それまではまだよかった。その後、何軒か回った後に、誰かがマジックマッシュルームを持ってきたんだ。それから、マッシュルームパーティが始まって、ああ、狂ってるぜ。まったく!」

「これがニューメキシコか」

僕がつぶやくと彼はうなずいて、「これがニューメキシコだ」と言って再び床に倒れた。

玄関にかけてあった服を着る

酷い二日酔いだったが、シャワーを浴び、着替えるとパッキングを始めた。僕にはどうしても、本日この場所を離れなくてはならない理由があった。

頭痛と吐き気と戦いながらパッキングしてると、昨晩、テキーラと老人に完膚なきまでに叩きのめされたハイカーたちが寝床から這い出てきた。

「おい、スケッチ。なんでそんなに急いでるんだよ。」

サプライズが痛む頭を押さえながら、こちらを見て言う。

「実は人と会う約束があるんだ。」

「どこでさ?」

ディーゼルが話に入ってきた。

「ここから30マイル先にハイウェイさ。そこで友人と落ち合う予定なんだ。だから僕はそろそろ出発しなくてはいけないんだ。」

「女か?」

僕は静かにうなずくと、サプライズは全てを理解したような芝居がかった表情を作り、薄いコーヒーを啜る。

「じゃあ、またな。どうせすぐにまた会うだろう。」

ニューメキシコのトレイルは平坦なので、ここにいるハイカーとはきっと最後まで抜きつ抜かれつで進むことになるだろう。僕はみんなと握手をしてトースターハウスを後にした。

途切れない繋がり

この日もダートロードを歩く

もう11月になるというのにニューメキシコには照りつける太陽が降り注でいる。延々とダートロード沿いを歩くだけなので、退屈なハイキングになるがちだが、酒の残る身としては有難く、前方に倒れそうになる身体をトレッキングポールで支え、その力を推進力に変えて、僕はひたすら前に進み続けた。

待ち合わせ場所のハイウェイ

翌日、ハイウェイに到着したのは午前の10時くらいだった。午前の2時からのんびりと歩いていたので、友人との待ち合わせの13時よりだいぶん早く到着した。

思い返せば2日前、オレゴン州の友達からメールが届き、仕事でニューメキシコ州のサンタフェにいるから会おうと連絡がきた。しかし、どこで待ち合わせてよいのかわからず、とりあえず「グーグル・マップ」でトレイルとハイウェイが交差する場所を指定して送っておいたのだ。

ハイウェイは荒野にまっすぐ伸びていて、地平線の境まで何も建物が見えない。本当にこんなところで合流できるのだろうか。僕は次第に不安になってきた。

やることもないので、道路脇にただ座ることしかできない。そうしているうちに、パウンズとサプライズが僕に追いついてきた。

「やあ、スケッチ」

「やあ、ふたりとも調子はどうだい?」

「テキーラのせいで調子が悪いんだ。」

サプライズが苦しそうに言う。

「僕も同じさ。ここが友達との合流場所なんだけど、早く着いてしまったんだ。」

「なるほど。俺とパウンズはこの先にある街までヒッチハイクして、モーテルで休む予定さ。」

確かに、この先に小さな街がある。しかし、僕が到着してからこのハイウェイを通過したクルマは1台もない。

全くクルマが来ず、待ちくたびれるふたり

正午に近づくにつれて日差しは強くなり、僕らは日陰のないハイウェイでただ焼けるような暑さに耐えていた。

いくら待ってもクルマはやってこない。あまりに退屈だったのでフリスビーをしていたが、パウンズの腕前が絶望的だったので、長く続けることができなかった。

時計を見ると友人との集合時間まであと5分を切っている。もしかして、会うのは無理かもしれないな、少し諦め始めた時、遠くからエンジン音が聞こえてきた。僕ら3人は立ち上がり、音の方を見ると、クルマが小さく見える。そのクルマは僕らを焦らすように、たっぷり時間をかけて近づくと目の前で止まり、中から1人の女性が出てきた。

「スケッチ、久しぶり!」

「やあ、フロッグ! 会いたかったよ!」

僕が待っていた友人フロッグは70歳の女性だ。てっきり同世代の女性と落ち合うと思っていたサプライズとパウンズは、肩透かしを食らったように呆け顔をして突っ立っている。

僕らは抱き合って再会を喜んだ。

フロッグからのトレイルマジック

「本当に久しぶりだね! 彼らは僕と同じCDTハイカーのサプライズとパウンズだ。」

彼らは握手をして挨拶を交わす。そして、彼女は思い出したようにクルマの後ろに回り、トランクからビールを取り出してきた。あれだけ酒に懲りていたのに、やはり冷えたビールはうまい。

「フロッグ、今日はどんな予定なの?」

「私はスケッチと半日ハイキングする予定よ。道具は全部持ってきたわ。」

てっきり、僕はこのまま街へ移動してレストランにでも行くのかと思っていたので驚いた。サプライズとパウンズに関しては、完全に彼女のクルマをアテにしていたので、目に見えて落胆している。

そこへ待望のクルマがやってきた。本日初めてのヒッチハイクチャンスだ。

「ここは私に任せなさい。」

フロッグは軽く腕まくりをして、大きく車に手を振る。すると、クルマは彼女に引き寄せられるように道路脇にやって来て、中から男性が焦った様子で飛び出してきた。

「何かトラブルですか?」

彼は婦人が3人のホームレスに絡まれているようにでも見えたに違いない。フロッグが丁寧に説明し、彼らを街まで運んでくれるように話をつける。ドライバーもすぐに納得したようで、最後は笑顔で了承してくれた。

無事にクルマに乗ることができたふたり

ふたりを見送った僕らは、バックパックを背負いトレイルに入る。

2015年にパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)を歩いていたとき、オレゴン州のトレイル上でフロッグがトレイルマジックとしてハイカーに食事をふるまっていた。その時が彼女との最初の出会いだった。僕のスケッチブックを見せると、大変気に入ってくれたようで、帰国後も度々連絡を取るようになり、僕の絵を買ったりもしてくれていた。

2015年のPCTでトレイルマジックをしていたフロッグ

彼女の足取りは軽やかだ。ニューメキシコの平坦なトレイルは誰かと会話しながら歩くにはちょうどよい。

僕にとってのロング・ディスタンス・ハイキングは、トレイルで関わった人たちなしでは語ることができない。2015年のPCTから2年を経ても、まだその繋がりが途切れていないことに感動を覚えた。そして彼女の背中を追いながら、過去に歩いたトレイル全てがCDTに繋がっているような不思議な感覚を覚えた。

テントと寝袋も持参していたフロッグ

「ねえ、スケッチ、あなた恋人はいるの?」

とつぜん質問されたので、僕は戸惑う。

「今はいないね。どうして?」

「いや、こんな生活してたら、あなた恋人できないだろうと思って。」

その通りだと思った。最近は淑女達とテキーラを飲み、ダンスをして、そして今はハイキングをしている。どうして恋人ができようか。足元の乾いた土をトレッキングポールで刺しながら、良い回答がないか考えたが、何も浮かんでこない。

この日は早めに切り上げて、暗くなるまで話した

顔を上げると、トレイルがまっすぐ伸びている。ここをあと2週間ほど歩けば、その先はメキシコ国境だ。トレイル以外のことはその後に考えるとしよう。

僕は少し間の空いたフロッグとの距離を縮めようと足を速めた。

【#12(最終回)へ続く】