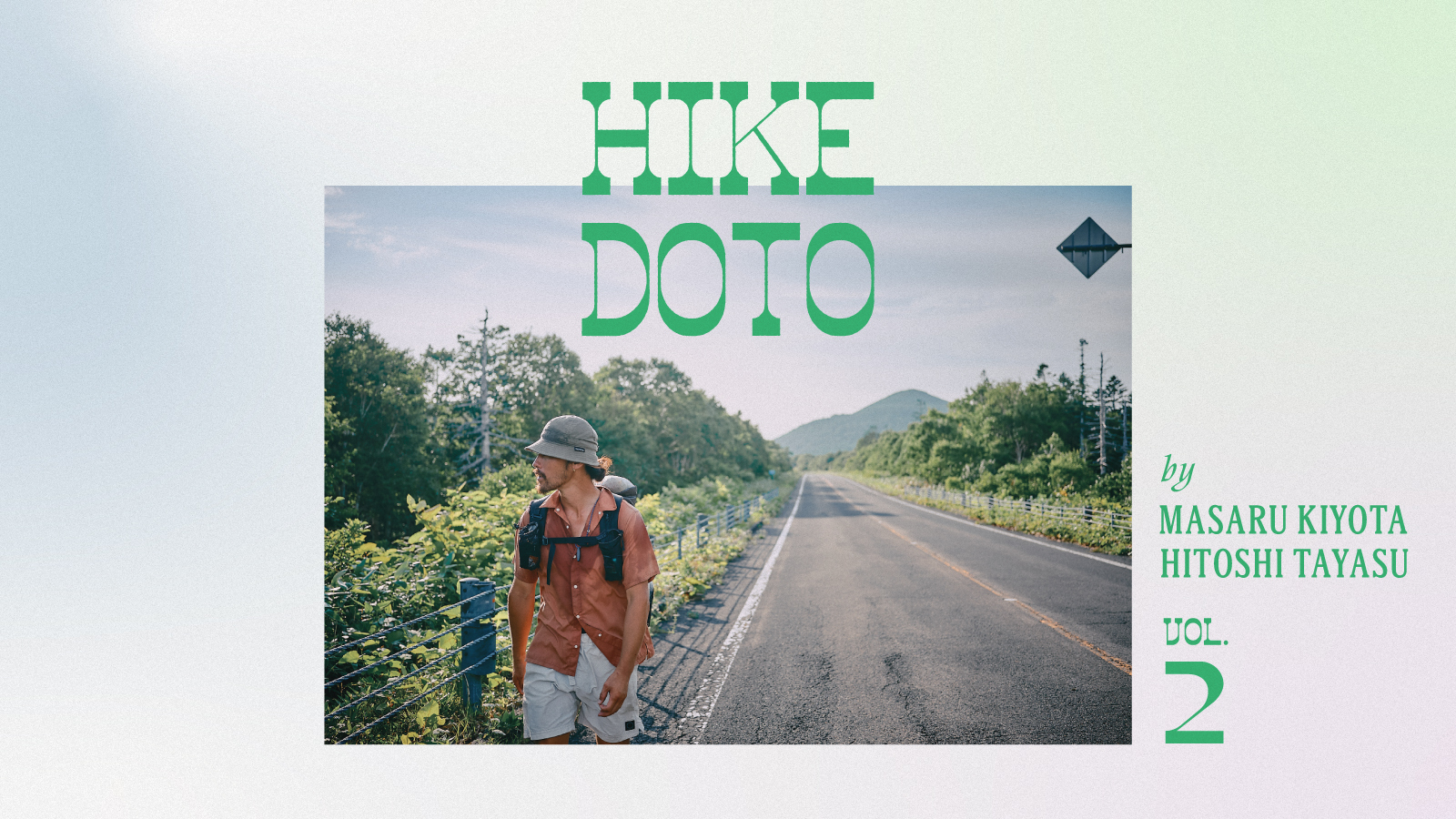

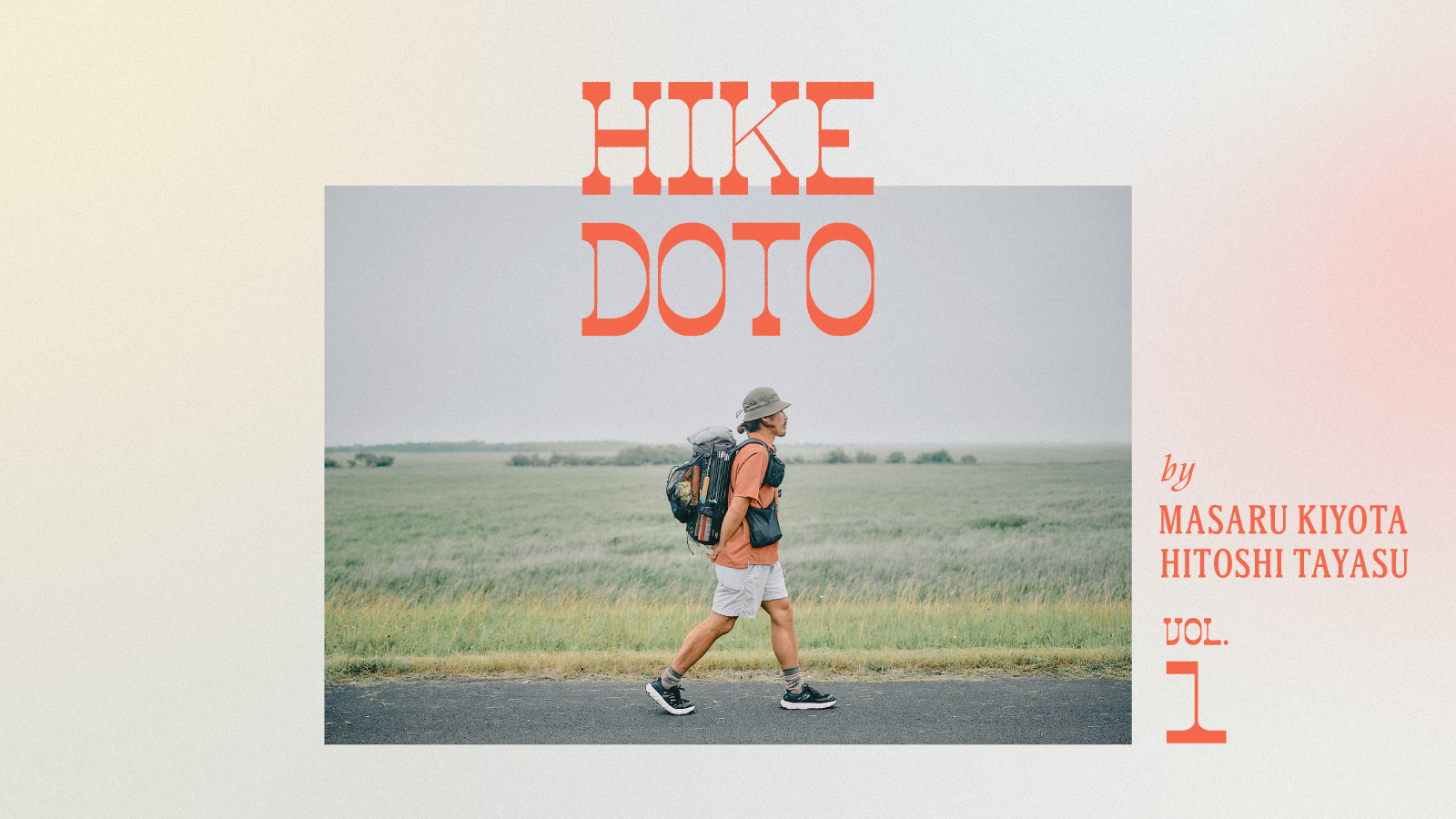

前編に続き、2024年に開通したばかりの日本で一番新しいロングトレイル、『北海道東トレイル』をスルーハイクした清田勝さんと田安仁さんのレポートをお届けします。

後編でも灼熱の太陽に焼かれながら、数多くの出会いと別れを繰り返しながら知床を目指す一行。ヒグマの気配がそこら中に溢れる道東を歩きながら、清田さんの思考は「人と自然がどう共存できるのか」に向かっていきます。

「ありのままの自然の足音」が聞こえてくるという北海道東トレイルの旅。 ぜひ最後までお付き合いください。

北海道東トレイルの遊び方

タニーが仲間に加わり、僕たちは次のステージへと旅を進めた。次なるステージは弟子屈町から西に位置する阿寒湖周辺。北海道東トレイルのメインルートを外れ、『阿寒クラシックトレイル』とも呼ばれる阿寒ルートの起点となるオンネトーまでヒッチハイクで移動し、歩いて弟子屈に戻るルートを計画していた。阿寒湖周辺には阿寒岳(雄阿寒岳・雌阿寒岳の総称)がそびえ立つ。

メインルートを外れ、弟子屈からヒッチハイクで阿寒ルートの起点となるオンネトーまで移動した

ヒッチハイクの行き先を段ボールに書く

少し不安だった国内のヒッチハイクも30分ほどで拾ってもらうことができた。乗せてくれたご夫婦も初めてヒッチハイクをする人を乗せたという。実は僕たちも国内でのヒッチハイクは初めてだった。旅の話に興味を持ってもらい車内は終始和気あいあいと会話が飛び交っていた。

乗せてくれたご夫婦とオンネトーでお別れ

北海道東トレイルの本来のルートでは、ヒッチハイクで通って来た道をオンネトーから引き返すだけのルートが設定されている。雌阿寒岳の登山口まで来ているのに、ロード歩きをする気にはなれず、僕たちはルートを外れて雌阿寒岳を登ることにした。

北海道東トレイルが始まって以来、初めて登山道を歩いた。田安くんは「僕やっぱり登山道が好きです!」と軽快に歩く一方、タニーは無言でペースダウン。正反対のふたりを引き連れ標高をグングンと上げていく。

樹林帯を抜ける

雌阿寒岳の標高は1499m。2006年にも小規模な噴火があったようで、山頂付近の噴火口からは煙が上がっている。火口付近の上空にはかなりの数のツバメが飛び交っている。なぜこんな場所に集まっているのだろう。ツバメの餌になる生き物が多いとは思えない。もしかすると、天敵となる猛禽類やカラスなどが近づけないことを理由に、有毒ガスや高温というリスクを取ってでも、この場所を生息地にしたのかもしれない。

美しいだけではない自然の営みに想いを馳せることで、どこか謙虚な気持ちになる。自然とはそんな不思議な力を持っている。

雌阿寒岳山頂付近

釧路から弟子屈までの平坦なロード歩きをしていたエリアから、たった数十km移動しただけで、目に映る光景はまるで別世界にやってきたようだ。

山頂付近からは阿寒湖を望むことができ、その対岸には雄阿寒岳、さらにその向こうに見えるのは、屈斜路湖の外輪と思われる稜線が続き、そのさらに奥にうっすら見えるのは斜里岳だろうか。そして、平らな土地が広がる南側には釧路湿原が広がっているのだろう。僕たちが旅している道東を俯瞰して眺めているようだ。

左奥:阿寒湖 中央奥:雄阿寒岳

北海道東トレイルはバリエーションに富んだルート設定がされている。釧路の大湿原を感じる長い長いロード歩き。そして、内陸部には阿寒岳、カルデラを歩く屈斜路、摩周。その先の清里にはサクラマスの遡上を間近で見ることができるさくらの滝、斜里岳周辺は水資源が豊富で雪解け水が何十年もかけて湧き出ている。清里には神の子池のような神秘的な池も存在する。そして、最後にはヒグマの生息地として有名な知床。

この自然豊かな道東を通るトレイルは歩き旅以外の可能性も秘めているように思う。例えば、釧路から弟子屈まではバイクパッキングでどこまでも続く道を走り抜け、風を感じながら旅をする。パックラフトで釧路川源流から下って行くのもいいかもしれない。

北海道東トレイル全図

いま歩いている阿寒湖周辺は登山に最適なエリアでもあるが、弟子屈からのアクセスはバスもなく結構厄介だ。ロード歩きとなると代わり映えしない道を往復100km以上移動しなければならない。それなら、雄阿寒岳・雌阿寒岳に近づくようにバイクパッキングでロードを走る。「これからあそこに登るんだな」と期待に胸を膨らませながら登山口にたどり着き、自転車を止め登山に切り替え道東を一望できる景色を堪能し、阿寒湖畔キャンプ場で1泊し弟子屈に戻る。最高じゃないか! できることならそうしたかった。

夏の北海道は自転車の旅人が多い。

そして、この先の摩周湖から斜里までの区間はヒグマに警戒しつつではあるが、沢を詰め上がり渓流釣りをしながら、北海道のトラウトに恋をする。ちなみに僕たちはテンカラ竿を仕込んではいたが、ルートから外れて沢を詰め上がる余裕はなく、釧路川源流付近でウグイを釣っただけだった。「北海道の沢は入れ食いだよ!」釣り人の友人からそう言われていたので、正直めちゃくちゃ悔しかった。

釣れなかった渓流釣り

そんなことを妄想しながらたどり着いた阿寒湖畔キャンプ場。そこでは、大雪山を登りに来ていた友人たちが、連日の悪天候により大雪山を諦め道東まで会いに来てくれた。

こんなに遠いところまで車を走らせ、会いに来てくれる友人がいることが嬉しくなる。いつかそんな友達たちと道東の地を旅してみたいものだ。

そんなことを想像してしまうぐらい、この場所には遊びの可能性がまだまだ秘められている。

大雪山を諦めて会いに来てくれた友達とキャンプ

灼熱のエンジェル

オンネトーから雌阿寒岳を登り、弟子屈までの舗装路をひたすら歩き続けた僕たちは、弟子屈町北部に位置する摩周の森キャンプ場で目を覚ました。

昨晩、テントに入るなり体からじんわりと汗がにじみ出てきた。日中は暑くとも夜は涼しい日々が続いていたのが、日中の猛暑がじわりじわりと夜にも足を伸ばし始めている。

星空が美しい道東の夜

この日は、屈斜路湖にたどり着き湖畔沿いを歩き、屈斜路カルデラトレイルの南の起点である、津別峠付近まで歩く行程を予定していた。距離にすると32kmほどの行程。後半600mほどの峠を登ることにはなるが、長距離を旅してきた経験のある3人なら想定の範囲内だった。

8時頃にテントを撤収し、近くのセイコーマートに腹ごしらえをしに行く。セイコーマートのホットシェフ(店内調理でおいしいと評判)のおにぎりと唐揚げを購入し、店先の影でそれらを頬張る。

「今日も暑いっすね〜」

「日に日に暑くなってくるな」

おもむろにスマホを取り出し、今日の天気予報を調べる。

「まさるさん。今日やばいですよ…」

田安君も同じことを考えていた。北海道全域の気温が表示されているスマホの画面を見て僕たちは目を疑った。

「やばいな…」

北海道西部の気温は赤色で表示され、東部は紫色。日本で一番北に位置する北海道は涼しい場所ではなくなっていた。どうやら、大陸で熱された高気圧が熱波となって北海道上空へ流れ込んできているようだ。強烈な暖気に強い日差しが重なり、道東を中心に暑さのピークがやってくる予報だった。

帯広や北見の予想気温は40℃。どのニュースを見ても熱中症警戒アラートが出まくっている。こんな中で歩こうとしている自分たちが怖い。

農地の作物もぐったりしていた

僕たちは無心で歩くことしかできなかった。屈斜路湖まで続く道は永遠のようで、相変わらずアブは活発で、ペットボトルの水はあっという間に緩くなり、とめどなく汗が噴き出してくる。文句を言う気力すら出ない圧倒的な日差しが僕たちをただただ照りつけてくる。

太陽を遮るものは何もない

いつもあれだけ動き回って撮影してくれている田安君も、農地の作物のようにぐったりしている。屈斜路湖までたどり着ければ湖に飛び込み体を冷やすことができる。たまに現れる日陰を見つけては休憩をする。

こんなはずじゃなかった。北海道はこうじゃないだろ。心地いい風が吹き、広大な自然に心を癒され、「今ごろ大阪は暑いんだろうな」なんて言いながら歩けると思っていた。

いったいこんな日が何日続くのだろう。近年、温暖化や環境問題やらで毎年異常気象という声がどこかで聞こえる。もう手遅れなのだろうか。地球は人間が快適に住める星ではなくなってしまうのだろうか。そんなことすら考えてしまう。

朦朧とする意識の中歩いていると、対向車線から来た1台の車が僕たちの横で停まった。

「まさるさんですよね。トレイルエンジェルしにきました!」

「えっ。まじですか!」

あまりにも不意な出来事だったため、一瞬理解ができなかった。恐らく僕はこの人とあったことがないはず。いや、どこかで会っていたのか。

「ちょっと車を回していいところで待ってますね」

「はい! ありがとうございます!」

車を置いて来てくれた

「まさるさん! 初めまして!」

どうやら初対面のようだ。

「はじめまして! まじでありがとうございます!!」

彼はSNSで僕たちの動向をチェックしてくれ、トレイルのルートを逆走して会いに来てくれた。

「はじめまして。エイジです!」

「エイジさんのフルネームってなんですか?」

「サトウです!」

サトウエイジ…僕はこの名前に聞き覚えがあった。

「もしかして、ポストカード送らせてもらったことありますか?」

「何度もいただいてます!」

「まじですか! なんか聞いたことある名前やと思ってたんです! 会えてめっちゃ嬉しいです!」

早速クーラーボックスの中身を物色する失礼なやつら

僕は今までの旅で「ポストカード大作戦」というダサめのネーミングの企画をしている。1ヶ月ほどの長期の旅に出る際、僕は必ず日記をつけるようにしているのだが、1人で旅をすることが多い僕はテントの中で暇な時間を過ごすことが多い。

誰かに暇つぶしに付き合ってもらおう。ということでSNSでポストカードを受け取ってくれる人を募集し、現地でポストカードを調達し日記の一部を写してポストに投函する。そんな企画だ。暇つぶしから始まった企画も、気がつけば6年目になり投函数は1000枚を越えた。

あまり写真に映らない田安くん入りの1枚

エイジさんには過去に3度ポストカードを送らせてもらっている。

「いつも汚い字ですいません」

「そんなことないですよ。自分も旅をさせてもらってるような気持ちでいただいてます」

ポストカードを送っていなかったら、僕の旅はSNSで流れてくる情報のひとつでしかなかったのかもしれない。そこに1枚のポストカードが交わることで人と人の距離を少し近づけてくれる。LINEやSNS、YouTubeといった便利なものが溢れている現代だからこそ、そのたった1枚のポストカードに人の体温が乗るのだと思う。

そして、わざわざ休みの日に車を走らせ会いに来てくれたエイジさん。干からびかけていた僕たち。北海道という場所。そんな全てがありがたく強烈な記憶となり、僕たちの脳内に刻まれた。ありがとう。エイジさん。

いよいよ温度計が40℃になる

エイジさんと別れた後、温度計は40℃に達した。暑い。もちろん暑い。だが、灼熱の中で訪ねてくれたエイジさんのお陰で僕たちは、心も体も前向きに歩き出すことができた。

それでも暑い方が旅だ

うだるような暑さの中、僕たちはキラキラと輝く屈斜路湖を眺めながら歩き始めた。屈斜路湖は火山活動によってできた凹地に水が流れ込み湖となった。屈斜路湖は1934年に阿寒国立公園に指定された日本最大の面積を持つカルデラ湖である。

そして、津別峠から藻琴山までの25kmの区間にカルデラの縁をなぞる屈斜路カルデラトレイルが通っている。美幌峠はその中間地点に位置する。

屈斜路カルデラトレイル(KCT)の道標

美幌峠から藻琴山までの区間はトレイルの整備が行き届き心地よく歩くことができた。屈斜路湖を眺めながら歩けるこのトレイルは日帰りでハイキングするにはもってこいのルートだ。

湖面が美しく輝く

美幌峠の標高は500mほど。ここから標高1000mの藻琴山まではゆっくりと標高を上げていく。今まで歩いてた舗装路歩きよりも標高は高く、時おり涼しい風が吹く。が、やはり暑い。この日も日中の最高気温は40℃の予報となっていた。

今日はアブが少ない。標高が関係しているのか、自然環境が関係しているのか、理由は何であれアブがいないだけで心に余裕が出てくる。

じわじわ標高を上げる藻琴山。気がつけば太陽は高く昇り、いたるところから汗が噴き出し、全身びしょ濡れになりながら歩いていた。もちろんこの暑さはこたえる。できることならもう少し涼しく気持ちいい気候の中を歩きたい。でも旅をするのは暑い方が好きだ。

真夏に関西の低山を歩いているような暑さ

過去に寒い環境の旅をした経験はそれほど多くはないが、昨年のアイスランドでの旅は寒さと雨風に苦しめられていた。そんな中、アメリカを旅する友人のSNSを見て、こんがりと焼けた肌の彼らを羨ましく思う自分がいた。

人はないものねだりなのだろう。暑い時には冷たい飲み物を欲し、寒い時は暖かい食べ物が恋しい。人間の感情は自分の外側に意識を持つように設計されているだろうか。足りていない「何か」を追い求めてしまう。

それでも、僕は旅をするなら暑い方を選びたい。暑い夏の旅は苦しい。目の前に映る世界は全て太陽に熱され、旅人が求める涼しさや冷たさを奪ってしまう。そんな中、時おり出くわす渓流や湖に飛び込み、稜線で吹く爽やかな風がシャツの隙間を通り抜け、緑で覆われた森にはたくさんの生き物の気配を感じ、草木は太陽の光を集めようと空高く枝葉を伸ばす。僕はそんな自然の活発な時期が好きなんだと思う。

藻琴山山頂付近

この地球にあるべきもの

藻琴山山頂からの景色

藻琴山山頂からの景色は格別だった。屈斜路湖をぐるりと囲む稜線がすっきりと見渡せる。カルデラに流れ込んだ水が湖を形成し、そこから流れ出た水が釧路川の源流となり、太平洋へと流れ込む。

そんなことを考えていると僕たちが歩いてきた釧路からのルートは水の旅を逆行してきたことに気づく。絶え間なく繰り返される自然の営みが人知れず淡々と繰り広げられている。循環する自然、そして、その自然の広がりを感じることができた。

屈斜路湖展望台

藻琴山から下山し、レストハウスのハイランド小清水725を経由し川湯温泉へ向かう。

再びロード歩き

数日前、雌阿寒岳から遠くに見えていた斜里岳が近づいてきた。遠くに見えていたものが何日もかけてゆっくりと近づいてくる。その感覚は歩き旅の醍醐味だと思う。

時速4kmという決して早いとは言えない徒歩移動だからこそ、そこにたどり着くまでの時間が必要になる。旅をすることは遠く離れた場所に行くことのように思うが、もしかしたら、そこに辿り着くまでの時間を感じることが旅の本質なのかもしれない。

時間を味わうには速さはあまり関係ない。時間をかけることによって、そこにたどり着くまでの過程に想いを馳せることができる。旅とは時間だ。最近はそんなことを思う。

舗装路から逸れて林道へ

舗装路から外れた林道は人気のない森の中。太陽の日差しが木々の間をすり抜け光の粒になり足元に落ちている。静かで美しい森。そんな印象を持つ反面、動物の気配を感じる。いよいよヒグマが出てきそうな世界だった。

ヒグマの爪痕

林道脇の木の幹にはヒグマのものと思われる爪痕がいたるところに確認できる。ここには間違いなくヒグマが生息している。僕たちは熊鈴をならし、ホイッスルを吹きながら急ぎ足で林道を駆け下りる。舗装路歩きの安心感はここにはない。いつヒグマが出てきてもおかしくない環境にはなんとも言えない緊張感が漂っている。

もしかしたら、彼らはすでに僕たちのことを遠目に眺めているかもしれない。決して刺激してはいけない。すぐそこにヒグマが息を潜めているかもしれないという恐怖は心地いいものではないが、自然とはそういうものであるべきだと思う。

人間が本能的に脅威を感じるものは都会にはあまりなく、人間の都合で街が作られている。いわゆる、人間が快適に暮らす世界だ。だが、地球は人間だけが住む世界ではない。そんなことを自然が思い起こさせてくれる。

自然を感じるということは、こういった脅威や恐怖も含めてあるべきものなのかもしれない。人がいかに弱く小さな存在かということを思い知らされる。そんな世界は地球のどこかにはなくてはならないものだと僕は思う。

そんな森を通り抜けた先に屈斜路湖が広がった。緊張感と夏の暑さを遠ざけるように僕たちは湖に体を沈めた。

天に続く道

7月も残すところ数日となった。釧路から歩き始めて2週間が経ち、410kmの北海道東トレイルも50kmほどとなった。旅の終わりが近づいている。そんな感覚は微塵も感じず、僕たち3人はいつもと同じように灼熱の舗装路を歩いていた。

自販機を見つけては休憩する

先日、僕たちは斜里の知人宅に連泊させてもらい、この旅で初のゼロデイ(休息日)を堪能した。札幌に住むあやちゃんが息子を連れて斜里まで会いに来てくれ、彼女の友人のことみちゃんが斜里に移住したということもあって、彼女の家にお世話になることになった。

ネパールを旅していたことみちゃんとは、夜な夜な地図を広げて彼女の旅の話を聞いた。タニーの旅のリストにはネパールが上位にランクインしていることもあって、熱心に話を聞いていた。僕も一度旅をしたネパール。次に行くならもっと時間をかけて旅をしたい。

ネパールの地図を眺める夜

旅が好き、山が好き、そんな人たちはどこか同じ空気感を持っているような気がする。次の旅に目を輝かせ、計画を立て、実行する。自分を喜ばす術を知っているのだろう。その為の資金や時間をなんとか強引に準備する。そんな姿は、一般的には危なっかしく見えるかもしれない。それでも、そんな人たちとの出会いは、これからの僕の人生に新たな彩りを運んできてくれる。

朝のお見送り

そんな斜里での出会いと再会の余韻を感じつつ、僕たちは知床へと歩みを進めていた。

その前に僕はどうしてもいっておきたい場所があった。北海道東トレイルのルート上でもあるこの場所は、必ず通ることになる。そこは僕にとって思い出の場所だった。

知床へ向けてロードを歩く

その場所の名前は「天に続く道」。斜里に一度でも訪れたことのある人なら誰もが知っている場所かもしれない。

12年前、確かあれは北海道に上陸したばかりだったはずだ。北海道のことを何も知らずに自転車でやってきた僕は、ひとりのおじさんと出会った。彼は毎年、北海道に自転車旅に来ており、北海道の名所を熟知している彼は、僕の旅のルートを聞きオススメのスポットを教えてくれた。

「斜里にいったら天に続く道に行きなさい」

斜里という場所がどこにあるのか、その道が一体どんなものなのか、あまりピンと来ていなかった僕だったが、当時使っていたツーリング用の地図を開き、その場所に目印をつけた。

「その場所に着くまで振り返ってはいけないよ」

おじさんはそう言って去っていった。

一本道をひたすら歩く

そんな12年前のことを思い出しながら、僕はその場所を目指して歩く。同じ場所を旅することがめったにない僕からしたら、こういった経験はそれほど多くない。

そして、12年という歳月。僕は2日前に36歳の誕生日を迎えた。人生の3分の1という歳月はそんなに短いものではない。あの頃の自分はどんな気持ちで旅をしていたのだろうか。当時の日記にはこんなことが書かれていた。

2013年7月9日(100日目)

旅を進めてきて、自分が前よりも大きくなると思っていた。実際はどうだろう。知らないものを見て知って、知らないことの大きさを知り、どんどん自分が小さくなっていくようだ。でも、不安な気持ちにはならない。自分の不完全さを知るからこそ知らないことを知る喜びを感じれるように、自分の小ささを知って大きいものの見方ができるのかもしれない————

24歳の自分も世の中の不思議や自分の内面に目を向けて旅をしていた。なんだかホッとした。僕はあまり変わっていない。

確かあの日は曇り空だったはずだ。遠い昔の話なのに、同じ場所に立つと当時の記憶が鮮明に蘇ってくる。目の前に見える坂道を登ればその場所がある。今回も頂上に行くまで振り返らないでおこう。

12年前の夏に撮った写真

「天に続く道」とは、国道244号〜334号の全長約28kmの直線道路。まっすぐに道が続き、まるで天まで続いているように見えることから、その名前が付けられた。

当時、この坂道を振り返りその道を見た時の感情はあまり覚えていない。でも、とても印象的な瞬間だったことは心に残っている。

頂上までたどり着き、少し息を整えてゆっくりと振り返る。

そこに広がる景色は知っている景色だったが、僕の心は動いていた。それは、この一直線に伸びる道路に対するものではなく、あの時と同じ景色が12年経った今もここにあり続けること、そして、年を重ねた僕がもう一度この場所にいる不思議さだったのだろう。

その感情は、子供の頃によく遊んだ公園や広場、そんなものを大人になって眺めるようなものに近い。懐かしさや寂しさとは少し違う、慈しみに似た感覚なのかもしれない。

この場所にまたやって来れて本当に良かった。

あの頃と同じ場所で写真を撮る

知床という場所

「知床の山に入っててヒグマにはよく会うんですか?」

「数年前まではよく会ってたけど、最近は減ってきたね」

そう話すのは、知床でガイド業を営む寺山さん。北海道東トレイルの開通記念で、このトレイルをスルーハイクした人でもある。僕たち3人は知床国立公園に入る前日、彼の自宅に招いてもらっていた。

知床と聞けば、ヒグマ生息地の代名詞のような場所。僕たちがこれから通るルートは知床横断道路という舗装された道。観光バスも通るルートだ。

北海道の郷土料理「ちゃんちゃん焼き」をご馳走してくれた

長さ約70km、幅約20kmの知床半島には400頭前後のヒグマが生息しているというデータが出ている。このデータは世界的に見ても高い密度でヒグマが生息している場所と言える。

一方、知床半島には約1万4千人(斜里町:約1万人 羅臼町:約4千人)の人が暮らし、年間約100万人もの観光客が訪れる。つまり、狭いエリアにヒグマと人が共存する場所となっている。そうなるとどうしても人とヒグマが出会う確率も上がる。2024年のデータによると斜里町・羅臼町でのヒグマ目撃情報は700件に迫る(知床データセンターより)。

「ヒグマの頭数って増えてるんですか?」

「2年前に森の木の実が不作だったのか、ヒグマが町にたくさん出てね。100頭以上駆除されちゃったから、個体数は減ってるんじゃないかな」

「それでも、結構ヒグマのニュース多いですよね」

「はっきりと原因はわからないけど、人前に出てくるヒグマは増えてるね」

翌朝、出発前の1枚

夜な夜な、知床の現状やヒグマのことについて話してくれた寺山さん。知床峠を歩くこの1日はヒグマと人とのことについて考えを巡らせることになった。

この旅で最後のセイコーマート

知床峠の北側にあるウトロの町にあるセイコーマートへ立ち寄った。小腹を満たし、ゴミを捨てさせてもらおうとするが、ゴミ箱の設置はなく、持ち帰りを伝えられた。さすが、知床の玄関口、コンビニのゴミ処理ですら警戒しなければならない。放置したゴミを目当てにヒグマがあさりに来てしまうのだろう。店員さんも少しピリピリしているようだった。

仕方なく僕たちはゴミをバックパックに詰め込みその場を後にした。

道路標識にヒグマが

いくら舗装路歩きとはいえ、ヒグマが生息するエリアということもあり緊張感が高まってくる。

ウトロの町を抜け知床へ

数日前、ヒグマがエゾシカを襲うニュースが流れていた。その映像は、知床横断道路で撮影されたものだった。そう、まさに僕たちが歩いている道のどこかがその現場ということになる。

山菜や木の実を主食としているヒグマ。夏の時期、森の食べ物が不足し、シカを襲うことはあるらしい。だが、わざわざ人前に出てきてそんなことをするものなのか。たまたまそうなってしまったのか、人里と森の境目がなくなってきているのか、それを知る術はない。

知床峠へ向かう道中

結果、そのヒグマは人の手によって射殺されてしまった。

人に危害を加えたわけではないヒグマを人の手で駆除する。もしかしたら、そのヒグマはとても空腹で、生きるために自分よりも体の大きいシカを襲うしかなかったのかもしれない。だが、近隣に暮らす人からすると獰猛なヒグマが家の周りにいるかもしれないという恐怖を感じる。その恐怖は計り知れない。

人が自然に入りすぎたのか、ヒグマが人里に近づきすぎてしまったのか、考えを巡らせても答えは出ない。ヒグマと会話することができたならその真意がわかるのだろうが、そんなことは叶わない。

道内ではヒグマによる被害で人が襲われ命を落とすケースもある。強いものが生き残るという自然の摂理でいえば、生身の人よりもヒグマの方がはるかに強い。だが、それを仕方ないことだと割り切ることも難しい。

羅臼岳が見えてきた。知床峠までもう少し

人里に下りてくるヒグマが多くなると、今の現状ではどうしても射殺されてしまう。だが、もしそのサイクルが加速してしまうと、その個体数は減り気がつけば絶滅していたという結末もあるのではないか。

はるか昔、日本にはオオカミがいたと聞いたことがある。もう100年以上前の話ではあるが、もしかしたら、いつかの未来では「昔、日本にもヒグマがいたらしいよ」なんてことがありえるかもしれない。

弱肉強食の自然界。人間もその構成員だとするなら、人が作り出すモノで自然界の動物を絶滅させることも正当化されてしまうのだろうか。僕にはその答えがわからない。でも、今いる生き物を絶滅させたいと思う気持ちは微塵もない。大半の人がそう思っているような気がする。

知床峠に到着

自然は常に絶妙なバランスで巡っている。ある種が絶滅したら、生態系も変化してまた新しいバランスになるだろう。何かが減り何かが増え、全ての生き物がなんらかの影響を及ぼし合う。その影響が人間にとって良いモノか悪いモノかなど関係なく、自然は常に自然のルールのもとで回っている。

峠を下ると海から上がってくる霧に包まれた

今の自然のバランスが良いのかどうかも僕には判断しようがない。その答えを知るには人ひとりの一生では短すぎるのかもしれない。それでも、人と自然が共存できる未来を望んでいる自分がいる。

そんな答えも出ない問いを繰り返しながら、僕たちは旅の終わりへと近づいていた。

北海道東トレイルを歩くということ

今回歩いたこのトレイルについて思うことを書いて、このジャーナルを締めくくろうと思う。

北海道東トレイルは、日本の長距離トレイルの中でも異彩を放つトレイルだと感じた。その理由は、国内で最も自然と人が近いトレイルということが挙げられる。ついつい足を止めてしまう壮大な北海道の自然を感じることもできたが、僕がこの旅で感じたことは、「美しいだけではない自然」という言葉が当てはまる。

羅臼町に下りる

それを如実に感じたのがやはり知床のヒグマ事情だった。僕は専門家でもヒグマや知床の実態に詳しいわけではないが、今回の旅でたくさんの話を聞き、その世界を歩いて旅をした。

ニュースで取り上げられる動物被害。それは日本国内のいたる場所で発生している。知り合いの農家も毎年動物の被害を受けている。畑や田んぼの周りを柵で囲い、人間と動物の間に境界線を作る。それでも動物の侵入を完全に防ぐことはできない。

旅のゴールは羅臼のしおかぜ公園

人と動物の境界線というモノは存在するのだろうか。そんなことを考えながら歩いた旅の終盤。文明が発展する以前の人々はどのようにして共存していたのだろう。アイヌ、エスキモー、ネイティブアメリカン、彼らも苦悩を続け生きていたのだろうか。

文明の発展に僕たちは多くの恩恵を受けている。そのおかげで命を落とすこともなく、快適な暮らしが担保されている。歩くという行為の中でも、便利で軽量な道具を使い、スマホでナビゲーションをし、その恩恵を受けて旅をしている。

そんな僕たちが直面したのは、ありのままの自然の足音だった。その足音に耳を傾けられるかどうか。人里と自然が織りなすフィールドを遊びの拠点としているハイカーだからこそ、感じることのできる世界だと思う。

410kmの旅を終える

北海道東トレイルは、人と自然、人と動物が共存し、共生できる方法を模索しているように感じた。歩いたからといってその答えが出るわけではないだろう。だが、旅をし、知り、感じることでそんなことを考えるきっかけにはなるはずだ。

旅の終わりはやっぱりビールで乾杯

決して安全とは言えないこのトレイル。それでもハイカーには歩いてほしい。歩いてみないとわからない世界がそこにはある。

【おわり】